Bzz, Bzz ! L’abeille, C’est LA grande cause nationale de l’année 2022 ! Si si, je vous jure. L’abeille était sur les devants de la scène mais vous n’étiez certainement pas au courant… Les derniers rapports de l’IPBES sur la biodiversité (par pitié, dites-moi que vous avez au moins déjà entendu parler de cet acronyme) sont sans grande surprise toujours plus terrifiants, donnant à voir une diminution massive de l’abondance du vivant et des écosystèmes terrestres et marins. Les invertébrés, largement moins suivis que les vertébrés, sont les grands perdants de l’affaire – peu de gens semblant vraiment y porter attention. On retrouve néanmoins parmi eux quelques espèces d’abeille qui, par leur intérêt pour la production apicole et leur sex-appeal social, bénéficient d’un traitement de faveur.

Le déploiement des outils numériques en apiculture ne date pas d’hier mais force est de constater qu’à part des balances connectées et des capteurs de température, on ne trouve finalement pas grand-chose d’opérationnel sur le terrain. Vous pourriez donc être surpris de la sortie de ce dossier de blog tant ce constat semble lapidaire. Malgré tout, vous verrez qu’en creusant un peu le sujet, les dispositifs numériques sont finalement assez variés et offrent la promesse non seulement d’accompagner le suivi des ruchers et colonies pour la production apicole mais aussi d’apporter de la connaissance pour un suivi environnemental et une biosurveillance à large échelle. Promesse ou illusion ? Comme d’habitude, la réponse est complexe et loin d’être binaire. Je tenterai de vous apporter des clés de lecture assez variées.

Ce dossier sur l’apiculture est également l’occasion de valoriser toute la connaissance qui commence à être capitalisée sur l’annuaire des outils numériques pour l’agriculture (https://www.lesoutilsnumeriquesdesagriculteurs.com/). A l’heure où j’écris ce dossier, nous avons dépassé les 1500 outils numériques référencés ! En plus de servir la veille collaborative, cette plateforme est maintenant utilisée pour prendre du recul sur les outils numériques en place et de dégager des tendances.

Comme d’habitude, pour les lecteurs du blog, cet article est issu d’entretiens en visio avec des acteurs du secteur (dont vous trouverez les noms à la fin de l’article) que je remercie pour le temps qu’ils ont pu m’accorder. Plusieurs articles, rapports et wébinaires m’auront permis de compléter les retours d’entretiens.

Bonne lecture !

Soutenez Agriculture et numérique – Blog Aspexit sur Tipeee

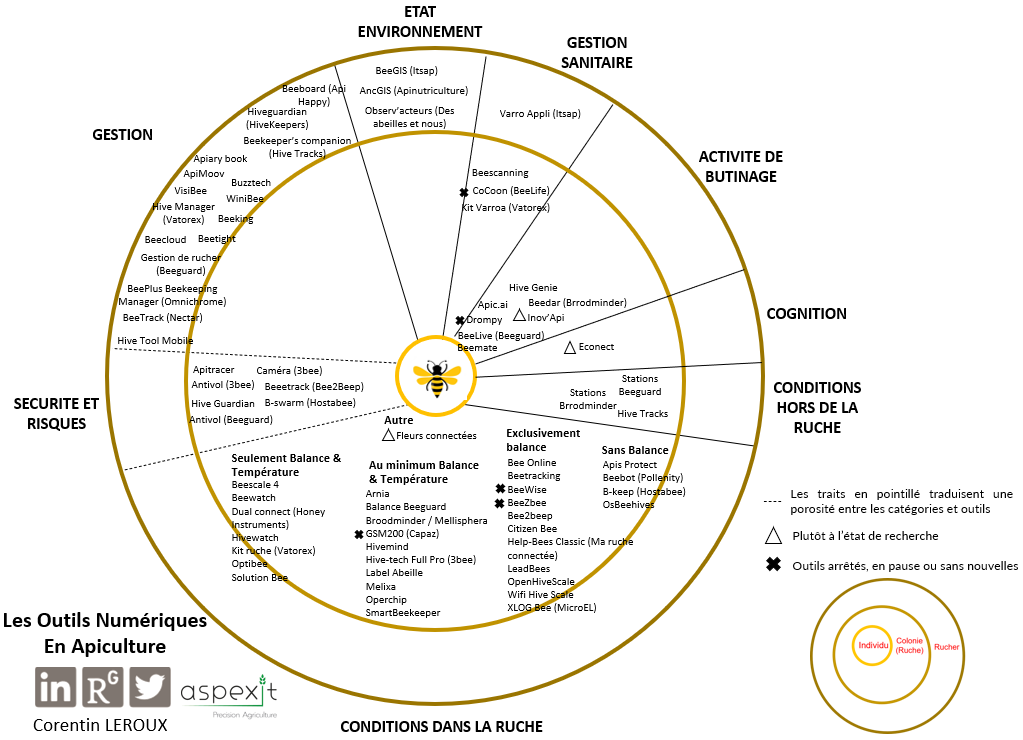

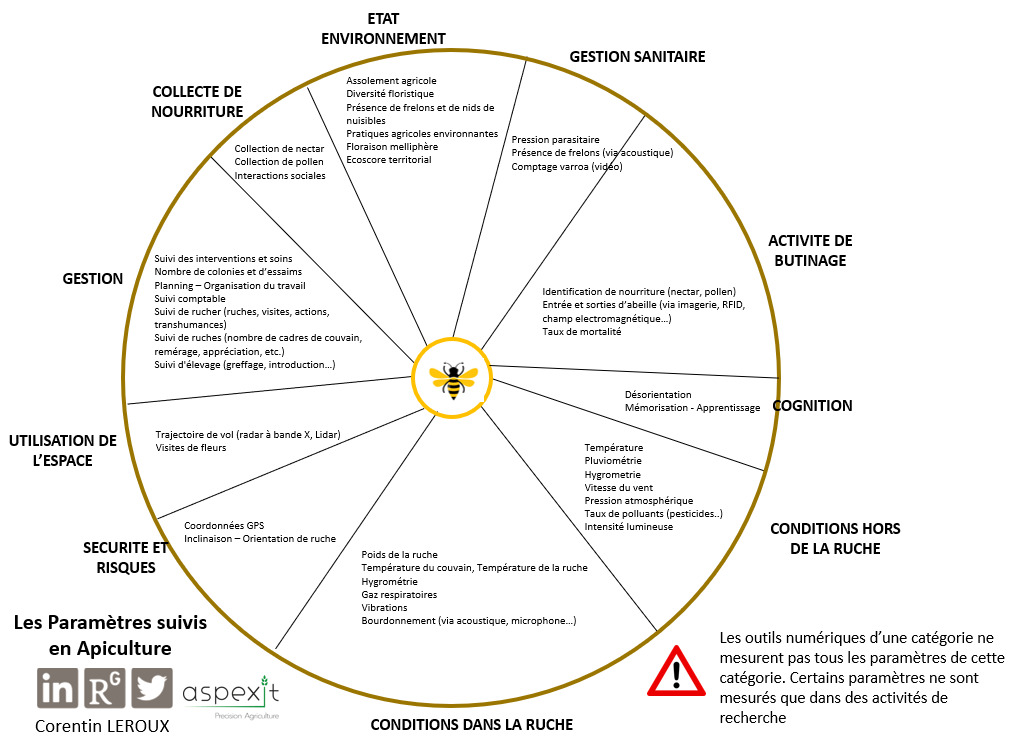

Retrouvez-ici les principales infographies du dossier :

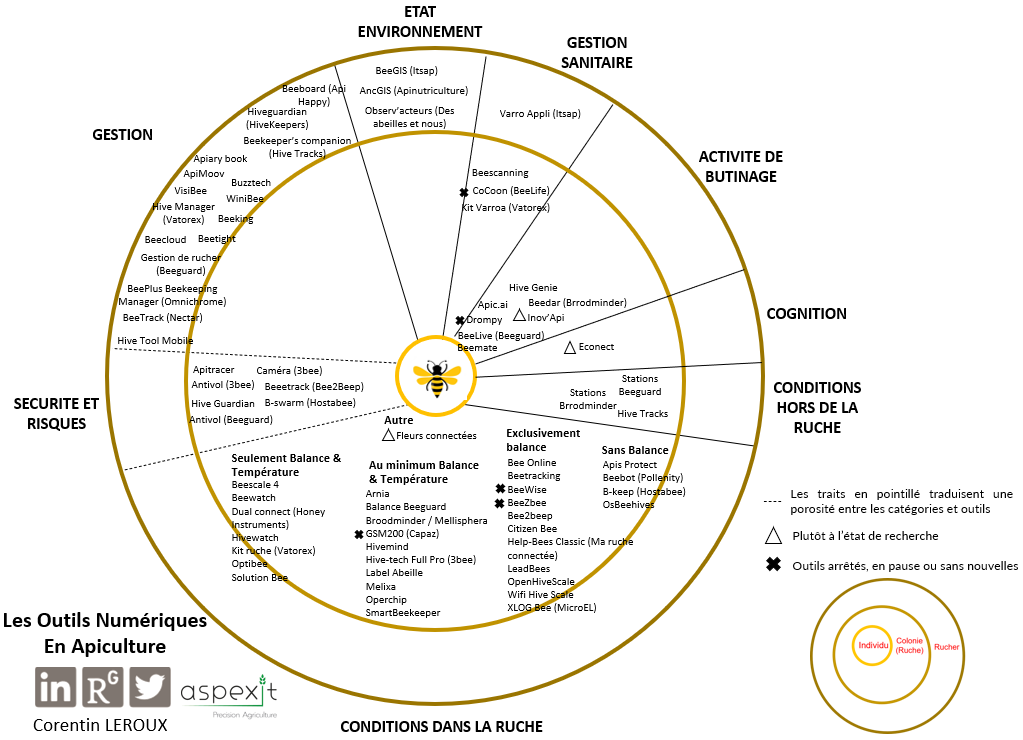

Infographie 1. Les outils numériques en apiculture. Source : Auteur. Inspiré de Marchal et al. (2020).

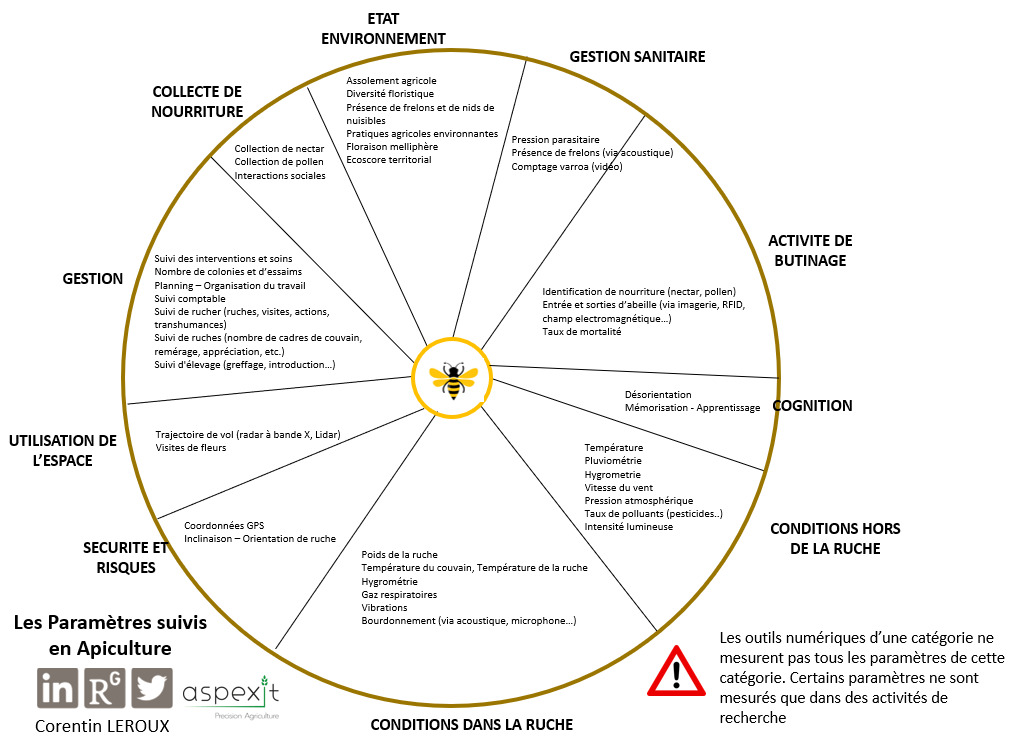

Infographie 2. Les paramètres suivis en apiculture avec les outils numériques. Source : Auteur. Inspiré de Marchal et al. (2020). Attention :Les outils numériques d’une catégorie ne mesurent pas tous les paramètres de cette catégorie. Certains paramètres ne sont mesurés que dans des activités de recherche

Préambule important

Mes précédents dossiers se sont principalement concentrés, de près ou de loin, sur la filière végétale. Je me prête ici à l’exercice sur une filière animale, filière que je connaissais finalement très peu avant de commencer à travailler dessus. En rédigeant ce dossier, j’ai donc naturellement été foudroyé par le syndrome de l’imposteur, ce malaise classique qui vous pousse à questionner continuellement votre légitimité à ne serait-ce qu’oser donner votre avis sur un sujet que vous êtes loin de maitriser complètement malgré la quantité d’heures passées dessus. Je me positionne donc ici avec humilité et j’espère que mon entrée naïve sur cette filière et mon expérience sur l’écosystème numérique en agriculture de manière générale vous offrira des éléments de lecture pertinents. Ai-je donc le droit de demander un peu d’indulgence pour cette première tentative malgré les quelques piques que je n’aurais pas pu m’empêcher de lancer =) ? Difficile de me séparer de mon style d’écriture un peu cash. Haters gonna hate…

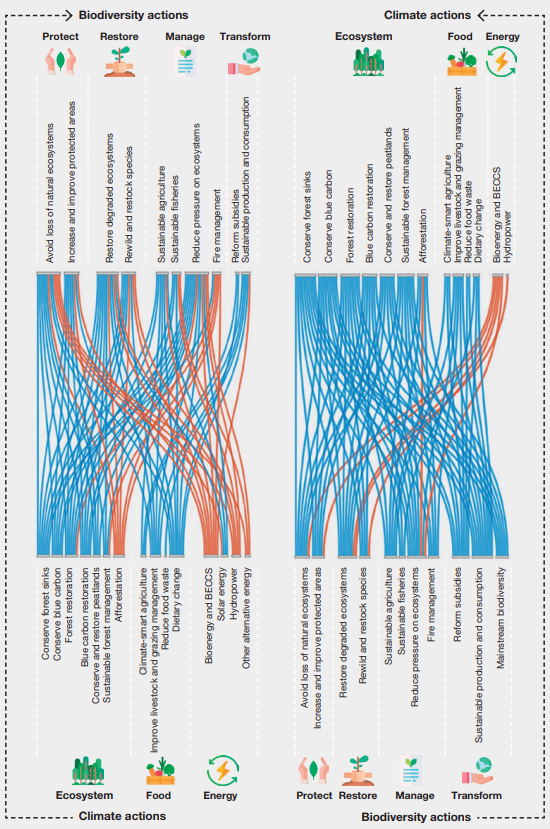

Je rajouterai que ce travail sur l’apiculture m’aura permis d’aborder des sujets d’ouverture orientés vers la bio-surveillance et l’environnement – thématiques que mes précédents dossiers de vulgarisation avaient plutôt tendance à relativement peu exploiter au profit du climat et de l’énergie. Les liens entre biodiversité et climat sont pourtant très étroits et notre propension à se tourner vers le climat semble nous faire oublier tout ou partie de ce qui arrive à la biodiversité. C’est d’autant plus grave que la quasi-totalité des actions de sauvegarde du vivant sont également bénéfiques pour le climat – la réciproque étant nettement moins vraie.

Figure 0 : Effets (positifs et négatifs) des actions visant à atténuer le changement d’atténuation du changement climatique sur les actions visant à atténuer la perte de biodiversité (en haut), et des actions visant à d’atténuation de la perte de biodiversité sur les actions d’atténuation du changement climatique (en bas) (IPBES-IPCC, 2021). Le graphique semble être un peu dur à lire mais en gros, si on part sur des actions en phase avec le sujet climat (en bas à gauche), ça conduit à du positif (bleu) et négatif (rouge) pour la biodiversité (en haut à gauche). Alors que si on commence à s’intéresser à des actions de sauvegarde du vivant (en bas à droite), on a quand même nettement moins d’actions négatives sur le climat (rouge).

Quelques ordres de grandeur de l’apiculture

Etat du marché apicole

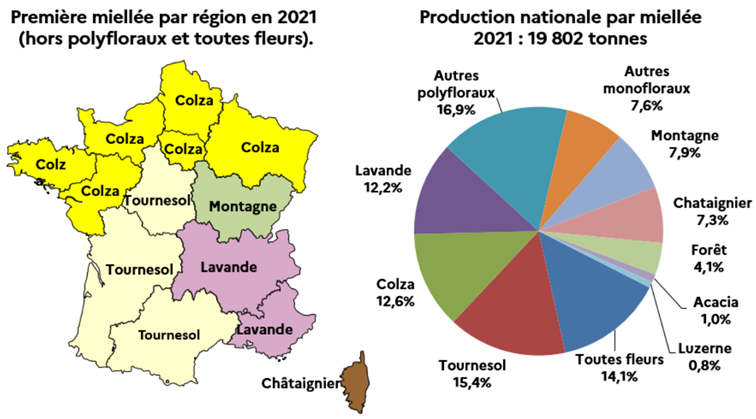

Vous aviez déjà entendu parler d’apidologie ? Moi non, et c’est pourtant le nom donné à la branche d’étude qui concerne les abeilles ! On dormira tous moins bête ce soir … De chataigner, de luzerne, d’acacia, ou encore de tournesol, le miel sous toutes ses formes – liquide ou solide – n’aura pas fini d’enchanter nos papilles (Figure 1). Même si un vrai miel ne sera jamais vraiment composé à 100% d’une même fleur – certains apiculteurs vendront plutôt leur miel sous un nom un peu plus vague « miel de printemps », « toutes fleurs » – c’est aussi le mélange des végétaux butinés qui donnera son identité propre au miel. On pourra certes toujours faire de la recherche pollinique dans les miels pour en étudier la pureté (et les apiculteurs devront le faire pour certifier un miel espèce-spécifique), et certaines caractéristiques visuelles du miel (blancheur de la cire pour un miel de lavande, aspect très liquide du miel d’acacia…) permettront de lever certains voiles, il reste néanmoins assez difficile de suivre complètement la trajectoire de nos butineuses et de vérifier qu’elles ne s’intéresseront qu’à un type de fleurs en particulier (difficile donc de s’assurer qu’un miel soit vraiment complètement bio également). Est-ce qu’un peu de ronce et de trèfle dans un miel de chataigner a vraiment déjà fait du mal à quelqu’un ?

En France, le recensement de France Agrimer de 2020 fait état d’un peu plus de 70.000 apiculteurs déclarés (j’insiste bien ici sur le fait que ce sont ceux qui sont déclarés) pour un peu plus d’ 1.7 millions de ruches. La filière apicole est totalement différente des autres filières d’élevage pour une raison toute simple : plus de 90% des apiculteurs ont moins de 50 ruches (France Agrimer, 2022b). Ces apiculteurs sont ainsi considérés comme des amateurs dans le sens où il est difficilement envisageable de vivre de cette seule production artisanale avec « si peu » de ruches. Attention néanmoins aux contresens. Si la majorité des apiculteurs en nombre sont effectivement des amateurs, ce ne sont pas eux qui produisent la majorité du miel français mais bien les apiculteurs dits professionnels ou semi-professionnels (autour de 5000 professionnels pour un peu plus de 75% du volume total), c’est-à-dire ceux qui, à la grosse louche, ont au moins 150 à 200 ruches. Le chiffre d’affaires de la filière apicole avoisine les 100 millions d’euros (France Agrimer, 2022b), très loin derrière les autres filières animales. La production de miel est principalement conditionnée en pot, surtout par les amateurs, que les français achèteront de manière prioritaire en vente directe. Les professionnels quant à eux se tournent aussi vers une conservation en fût ou en cuves à miel pour éviter d’avoir des milliers de pots à remplir eux-mêmes…

Toujours en France, la production apicole aurait sensiblement baissé entre les années 90 et les années beaucoup plus récentes. L’année 2021, particulièrement défavorable en termes de conditions météorologiques, aura conduit à une production de près de 20 T de miel de consommation, bien au deçà des précédentes moyennes annuelles (globalement autour de 30-40 T dans les années 90). Qu’ils soient amateurs, professionnels, sédentaires ou itinérants, l’enjeu principal des apiculteurs reste le même : maintenir en vie les colonies d’abeille pour produire le miel tant convoité. La pression économique ne sera bien évidemment pas la même pour un apiculteur de loisir, potentiellement plus intéressé par un de ses passe-temps favoris et par le côté sublime du fonctionnement d’une ruche, que pour un apiculteur professionnel qui aura besoin de casser la croute… Les colonies d’abeille resteront pour ce dernier son outil de travail. Rajoutons à cela que la concurrence est rude, avec beaucoup de miel importé et des contrefaçons toujours plus originales : miels mélangés avec de l’eau, importations aléatoires, miels mixés avec des miels importé, miel coupé au sirop de glucose. L’étiquetage des miels UE (Union Européenne) et hors UE reste un sujet de crispation important.

Figure 1. Production nationale française de miel en 2021. Source : France Agrimer (2022b).

Le miel, mais pas que…

En France, la très grande majorité du chiffre d’affaires des apiculteurs est liée à la production de miel (France Agrimer, 2022b). Le reste se répartit entre :

- L’élevage et la vente de reines, qui sont ensuite réintroduites dans les ruchers

- L’élevage et la vente d’essaims d’abeilles : même si la quantité d’abeilles semble rester relativement stable, elle cache en réalité un turnover assez effarant, nous aurons l’occasion d’en reparler

- La production de gelée royale comme complément alimentaire pour l’homme, qui demande à des apiculteurs spécialisés d’élever des ruches sans reine (la reine se nourrissant exclusivement de cette substance produite par les abeilles nourricières)

- La production de cire d’abeilles pour faire des bougies

- La production de pollen

- La production de propolis utilisée principalement en pharmacopée

- Les services de pollinisation lorsqu’un apiculteur met à disposition des ruches en système de location pour augmenter la présence de pollinisateurs sur des parcelles agricoles. Petit rappel de vos cours de biologie : La pollinisation est le transport du pollen depuis les anthères (la partie mâle de la fleur qui produit le pollen) jusqu’à la partie femelle, le stigmate. Ce pollen peut soit provenir de la même fleur ou d’une autre fleur de la même plante ou d’une autre plante (on parle alors de pollinisation croisée)

Ca en fait un paquet de services humains-centrés, me direz-vous… J’aimerais réinsister ici également sur les services de pollinisation qui, en France, sont finalement assez peu monétisés par rapport à d’autres pays du globe. On pense par exemple aux gigantesques champs d’amandiers des Etats-Unis dans lesquels certains apiculteurs arrivent avec des centaines de ruches pour appuyer la pollinisation. Pour certains détracteurs, les abeilles sont ainsi envoyées aux piloris, les champs d’amandiers étant assez largement traités avec des produits phytosanitaires.

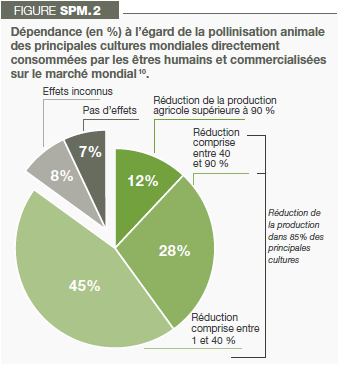

Les « services de pollinisation » – qu’ils soient monétisés ou non – posent des enjeux forts en termes de sécurité et gouvernance alimentaire. Ce ne seraient pas moins de 75% des principales catégories de cultures vivrières mondiales et près de 90% des plantes sauvages à fleurs qui dépendraient, au moins en partie, de la pollinisation par les animaux – les pollinisateurs sauvages jouant également un rôle absolument fondamental (Figure 2). Plus particulièrement, la pollinisation par les insectes est nécessaire à la fécondation d’une majorité d’espèces de plantes à fleurs que nous cultivons pour leur graine (colza, tournesol, sarrasin), leur fruit (pomme, poire, kiwi, melon), leur racine ou leur bulbe (carotte, radis, oignon), ou encore leur feuillage (chou, salade). Et le volume de la production de cultures dépendantes des pollinisateurs ne ferait qu’augmenter, nous rendant toujours plus tributaires de ces services de pollinisation naturels. Ces chiffres sont bien évidemment à relativiser en fonction de la typologie de cultures et des économies agricoles régionales mais ils permettent de mettre le doigt sur les principaux ordres de grandeur.

Certaines études ont tendance à mettre en avant le fait que les cultures les plus dépendantes de la pollinisation par les insectes sont aussi celles qui ont la valeur économique la plus importante. Même si ce type d’études doit nous alerter, il reste néanmoins important de prendre un peu de recul et d’étudier les hypothèses de ces travaux-là. Les études ne prennent par exemple pas nécessairement en compte l’impact d’un déclin des pollinisateurs sur la production de semences, très important pour de nombreuses cultures fourragères, légumières et horticoles, ni les effets sur la flore sauvage. D’autres de ces études imaginent une disparition totale et non pas un déclin graduel des populations de pollinisateurs, et n’intègrent pas forcément les réponses stratégiques auxquelles nous répondrions (apiculteurs et société civile) pour faire face à cette disparition.

Figure 2. La dépendance des cultures mondiales à la pollinisation. Source : IPBES (2018).

Si l’on sort d’un prisme uniquement alimentaire, les pollinisateurs – tous autant qu’ils sont – servent aussi directement à la production de médicaments, de biocarburants (comme le colza et l’huile de palme), de fibres (le coton et le lin), de matériaux de construction (bois d’oeuvre), d’instruments de musique, ou encore d’objets d’art et d’artisanat. Ce sont ainsi également tout un tas d’arguments économiques et sociaux qui viennent se rajouter à l’équation puisque ce sont en réalité des millions d’emplois qui dépendant de près ou de loin, de ces services de pollinisation.

Tout cela étant dit, je vous laisser aller vous jeter sur la Fresque de la Biodiversité – un atelier collaboratif pour découvrir les enjeux de la biodiversité – histoire de vous octroyer une bonne dose d’humilité et de remise en question.

La vie des abeilles

Les pollinisateurs visitent les fleurs principalement pour collecter du nectar (la source de sucre) et/ou du pollen (la source de protéines, lipides, vitamines et éléments minéraux) ou s’en nourrir, même si quelques pollinisateurs spécialistes peuvent également collecter d’autres substances telles que des huiles, des fragrances et des résines produites par certaines fleurs (on parle par exemple de miellat comme liquide sirupeux fabriqué par les pucerons qui aspirent la sève des arbres). Dans les régions tempérées, les abeilles hivernent pendant l’hiver, commencent à produire au printemps et continuent pendant tout l’été, arrêtent la production et retournent à l’état d’hibernation en automne. Dans les régions chaudes et tropicales, les sources de pollen et de nectar peuvent être disponibles toute l’année et les abeilles n’hibernent donc pas.

Capables d’effectuer des recherches jusqu’à environ 3km de la ruche pendant la journée, nos abeilles melliphères aux poils branchus visite prioritairement une seule espèce végétale lors d’un voyage, ce qui améliore considérablement l’efficacité du transport du pollen.

Lorsqu’elles découvrent de nouveau lieux de nourriture, les abeilles ont cette capacité fascinante de communiquer à leurs camarades de ruches la distance et la direction de leur butin avec des oscillations abdominales et des vibrations, à la fois par un système de « danse » en rond ou en huit dans la ruche mais aussi en navigation en vol. Cette communication n’est néanmoins pas d’une précision redoutable et les abeilles utilisent leur odorat une fois se place pour aider à se diriger. Les abeilles auraient ainsi un odorat extrêmement développé et sensible à tout un tas de signaux chimiques. Les abeilles sont d’ailleurs mises à profit soit en laboratoire sur des tables d’essais, soit sur le terrain en tant que biocapteurs traçables en vol libre (par exemple pour le suivi de polluants métalliques ou chimiques sur des zones étendues et/ou dans des mines terrestres, ou pour le suivi de cadavres ou des signaux chimiques produits par des plantes et des animaux malades). Certains auraient même utiliser les abeilles comme détecteur de Covid, on arrête plus le progrès… D’autres se serviraient des abeilles pour faire du biocontrôle, en utilisant les abeilles domestiques et les bourdons pour transporter ou vectoriser des produits microbiens de biocontrôle

Ames sensibles, s’abstenir ! Les abeilles butineuses stockent le nectar dans leur jabot, à l’extrémité de l’œsophage, et le régurgitent dans le jabot des abeilles nourricières (on parle de trophallaxie) une fois retournées à la ruche qui, elles-mêmes, le régurgiteront dans les alvéoles dédiées dans la ruche pour le stocker (le nectar n’est quasiment pas consommé par les butineuses). Le nectar, en passant de bouche en bouche si l’on puit dire, se transforme en miel grâce aux enzymes présentes dans le jabot des abeilles. Les courants d’air dans la ruche aident à déshydrater le miel et des dernières abeilles ferment les alvéoles de miel avec des opercules de cire une fois que le miel est au bon degré d’hygrométrie.

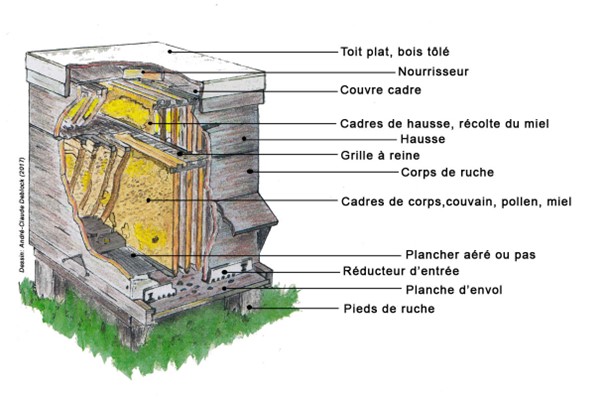

L’abeille n’a aucune notion de stock de miel. La colonie continuera à stocker tant qu’il restera de la place dans la ruche. C’est donc pour cela que les apiculteurs installent des hausses (les cadres) pour récupérer le surplus de miel dont les abeilles n’auront pas besoin pour tenir l’hiver (encore faut-il que les apiculteurs leur laissent suffisamment de nourriture de base et qu’ils ne leur piquent pas la totalité de leur collecte…) [Figure 3]. Le pollen est quant à lui transporté à la ruche via de petits sacs sur les pattes postérieures des abeilles – une abeille butineuse étant capable de transporter la moitié de son poids en pollen.

Figure 3. Schéma d’une ruche Dadant.

Dans le rucher, les alvéoles sont séparées en deux grandes catégories qui n’ont d’ailleurs pas le même couleur : celles qui accueillent le nectar (et donc le futur miel – il y a aussi des alvéoles à pollen), nous en avons déjà parlé au-dessus – et celles qui accueilleront les futures abeilles (femelles) et faux-bourdons (mâles) de la colonie (on parle ici de cellules à couvain). La reine des abeilles, nourrie depuis sa naissance à la gelée royale est finement choisie parmi les larves de la colonie par les ouvrières. Après son vol nuptial où elle sera fécondée par les faux-bourdons de la colonie (qui ne serviront d’ailleurs à pas grand-chose d’autre), la reine revient dans la ruche pour pondre des milliers d’œufs par jour et empêche ces mêmes ouvrières de pondre de leur côté à partir des sécrétions qu’elle émet (les spermatozoïdes restent féconds pendant plusieurs années dans la reine). Comme nous l’avons dit plus haut, gardez en tête que certains apiculteurs élèvent des reines sélectionnées pour les introduire dans les colonies. Les larves, nourries au miel et au pollen, deviennent, 21 jours plus tard, des futures abeilles ouvrières ou des faux-bourdons. Le rôle des abeilles dans la ruche, en tant qu’ouvrière, nourricière ou butineuse est défini au fur et à mesure du temps.

Pour élever le couvain, les abeilles thermo-régulent la température de la ruche de manière extrêmement fine (je reviendrai dessus en abordant la question des outils numériques). L’environnement proche de la reine est maintenu à une température de près de 30° quand les abeilles en périphérie peuvent être à plus d’une dizaine de degrés de différence. Les poils des abeilles sont comparables à des duvets d’oie. Ils ont certes un rôle pour la collecte de nourriture mais aussi beaucoup pour retenir la température à un niveau acceptable quand il fait froid. L’abeille domestique possède la capacité d’hiverner dans son nid grâce à la survie d’une partie des ouvrières adultes (la grappe) qui vont maintenir des températures positives par la production de chaleur endothermique, et permettent ainsi la survie de la reine.

En fonction des conditions de santé de la colonie et/ou de la vieillesse de la reine, la colonie d’abeille est susceptible d’essaimer, c’est-à-dire de s’en aller de la ruche actuelle pour aller trouver un nouveau lieu de vie. Cet essaimage est certainement une des craintes les plus fortes pour les apiculteurs qui verront alors leur ruche se vider allégrement. Si la reine est trop vieille, les ouvrières l’empêchent de pondre et la poussent à partir avec ses fidèles courtisanes. Les abeilles choisissent alors un nouveau lieu de vie (et peuvent même aller jusqu’à mourir si elles n’arrivent pas à se mettre d’accord sur le lieu), aèrent le lieu et secrètent des odeurs pour que leurs congénères se repèrent. Les abeilles sont même capables de mesurer la taille et la profondeur du lieu envisagé en formant une longue chaine main dans la main (ou patte dans la patte – je ne sais pas si ça se dit vraiment).

Quelques ordres de grandeur à garder en tête :

- Les abeilles peuvent effectuer des vols jusqu’à 3 km de distance de la ruche (parfois même un peu plus)

- Les ruches contiennent entre 30 et 40.000 abeilles. Dans les colonies sauvages, le chiffre peut être bien plus élevé

- La production d’1L de miel demandera aux abeilles de récolter du nectar sur environ 10 millions de fleurs ce qui, pour les butineuses, représente un total de 10.000 heures de vol et 60.000 km de distance.

- La production d’1kg de cire nécessitera la consommation de 7kg de miel par les abeilles

- Une ruche peut contenir plusieurs milliers d’abeille et les butineuses sortent en moyenne 4 fois par jour pour aller polliniser une cinquantaine de fleurs différentes.

- Seule une petite partie de la totalité des fleurs est pollinisée

L’abeille est loin d’être la seule pollinisatrice !

L’élevage apicole reste quand même concentré sur quelques espèces d’abeilles spécifiques, notamment la bien connue Apis Mellifera (l’abeille à miel occidentale), ou encore l’Apis Cerana (l’abeille à miel orientale). On retrouve dans une beaucoup moins grande mesure certains bourdons, certaines abeilles sans aiguillon et quelques abeilles solitaires

L’abeille à miel occidentale – Apis Mellifera – représente en réalité une infime partie des espèces de pollinisateurs ; il faut bien se rentrer ça dans le crâne ! La grande majorité des espèces pollinisatrices sont sauvages (Figure 4). On y retrouve notamment plus de 20 000 espèces d’abeilles dans le monde (et autour de 2000 en Europe), certaines espèces de mouches (les syrphes par exemple), des papillons de jour et de nuit, des guêpes, des scarabées, des thrips, des oiseaux, des chauves-souris, des lézards, j’en passe et des meilleures. On pourrait jouer au jeu des 7 familles (ou d’espèces) pour les insectes : diptères, hyménoptères, lépidoptère, coléoptères … Alors, on met quoi dedans ?

Ne croyez pas non plus que tous ces pollinisateurs sont des espèces vivant en groupes. Certaines espèces sont au contraire très solitaires – notamment pour les abeilles sauvages. Toutes ces espèces, sauvages et domestiquées, interagissent entre elles. On parlera également d’espèces de pollinisateurs spécialistes (celles qui visitent un nombre assez faible d’espèces de plantes à fleurs) et de généralistes (celles qui, au contraire, visitent de nombreuses espèces). Le corolaire est le même pour les plantes – les plantes spécialistes n’étant pollinisées que par un nombre assez restreint d’espèces, alors que les plantes généralistes (certainement beaucoup plus open-minded) sont pollinisées par de nombreuses espèces. Certaines fleurs vont par exemple avoir une pollinisation unique à cause de la taille des insectes (certains pollinisateurs sont petits, d’autres ont un trop gros rostre…). Notre chère Apis Mellifera est donc loin d’être la seule à laquelle nous devons nous préoccuper – toutes les autres espèces étant impactées par des problématiques similaires (néonicotinoïdes, changement climatique…). Nous en reparlerons plus loin.

Figure 4. Cartographie simplifiée de quelques pollinisateurs dans le Monde. Source : IPBES (2018).

Le numérique en apiculture

Théoriquement, chaque activité des abeilles (y compris le vol, la défense, le nettoyage et l’élevage du couvain) nécessite une énergie spécifique qui est transférée :

- en chaleur (entraînant des changements de température, d’humidité et de teneur en gaz),

- en son (qui peut être détecté par des capteurs de son et de vibration)

- et en d’autres activités mesurables.

Si l’on rajoute à cela toutes les choses qui peuvent inquiéter l’apiculteur (l’essaimage, la disponibilité en eau et en nourriture, l’absence de reine, l’absence de couvain, la mort de la colonie, la famine et le premier vol de nettoyage au printemps ; les maladies et pressions parasitaires…), on peut dès lors difficilement s’étonner du développement d’une pléthore d’outils numériques pour chercher à mesurer tout un tas de paramètres de façon directe ou indirecte. J’insiste sur le fait que nous n’avons pas attendu les outils numériques pour faire du suivi d’abeilles ! Transects, Observations florales, Pièges, Science citoyenne (Crowdsourcing en anglais)…. Ce dossier de blog est bien évidemment orienté et nous évoquons ici plutôt des approches utilisant de près ou de loin des dispositifs numériques.

On pourrait imaginer plein de façons d’organiser la présentation des outils numériques en apiculture, et on en trouve d’ailleurs pas mal dans la littérature. Certains travaux ne s’intéressent qu’aux capteurs – c’est vrai qu’il y en a pas mal de différents mais il est dommage de se limiter seulement à ça – et proposent par exemple de les différencier en quatre catégories principales : (1) le poids ; (2) la température, l’humidité et les gaz ; (3) les sons et les vibrations ; et (4) le trafic des butineuses. D’autres préféreront travailler à différentes échelles en catégorisant par exemple les outils numériques en fonction d’un suivi au niveau d’une abeille individuelle, d’une colonie d’abeille dans une ruche, ou même d’un rucher complet composé de plusieurs ruches. D’autres auront préféré une approche plus fonctionnelle, en catégorisant les outils en fonction de ce qu’ils permettaient de suivre d’un point de vue agro-environnement. Je vous propose dans cette section deux grandes infographies qui mixent un peu toutes ces approches :

- Une première sur les outils numériques existants en apiculture (Figure 5)

- Une deuxième sur les paramètres suivis en apiculture avec ces outils (Figure 6)

J’insiste ici sur le fait que la deuxième infographie est plus à visée théorique et informationnelle. Les outils numériques d’une catégorie ne mesurent pas tous les paramètres de cette catégorie. Certains paramètres ne sont mesurés que dans des activités de recherche. Ne faites donc pas un lien direct entre les deux infographies…

Ces infographies sont amenées à évoluer et à être mises à jour.

Figure 5. Les outils numériques en apiculture. Source : Auteur. Inspiré de Marchal et al. (2020).

Figure 6. Les paramètres suivis en apiculture avec les outils numériques. Source : Auteur. Inspiré de Marchal et al. (2020). Attention :Les outils numériques d’une catégorie ne mesurent pas tous les paramètres de cette catégorie. Certains paramètres ne sont mesurés que dans des activités de recherche

Les conditions dans la ruche – entre poids et température

Les balances connectées – c’est relativement parlant. On les imagine assez bien placées sous les ruches pour suivre l’évolution du poids de la ruche au fur et à mesure du temps. Et certaines ont d’ailleurs des formes assez originales (Figure 7). C’est bien ici la mesure relative du poids qui nous intéresse – le poids instantané d’une ruche n’ayant finalement que peu d’intérêt. Les augmentations de poids de la ruche peuvent renseigner sur tout un tas de paramètres directs ou indirects : l’occurrence du flux de nectar pendant la saison de butinage (début et fin du flux de nectar) ou le gain quotidien des réserves de nectar, la consommation de nourriture pendant les périodes sans butinage, l’occurrence d’événements d’essaimage par une diminution du poids de la ruche, ou encore l’estimation du nombre de butineuses (je vous laisse aller lire les paragraphes autour des compteurs d’abeilles). L’idée étant derrière de tenter d’imaginer un lien avec l’état de la colonie ou un stress environnant (pesticides, disponibilité du nectar et du pollen aux alentours…)

Le suivi de la courbe de poids n’est pas si évident que ça. Le poids d’une ruche habitée, c’est déjà la somme de tout un tas de chose : le poids de la boîte, le poids des rayons contenant les réserves de nourriture et le poids des abeilles qui vivent dedans (je vous rappelle qu’il y en a un sacré paquet). Les séries temporelles de poids de ruches sont très fluctuantes, et ce même au sein de la journée, et c’est d’ailleurs pourquoi leur analyse n’est pas complètement triviale – nous en reparlerons plus loin. Les courbes de poids peuvent effectivement être perturbées par la perte d’eau suite au séchage du nectar, la respiration pendant la nuit, le départ des butineuses tôt le matin, ou encore la pluie accumulée sur le toit de la ruche.

L’état des colonies d’abeilles peut être aussi approché par des suivis de température à l’intérieur de la ruche parce que les abeilles la régulent de façon assez impressionnante. Cette capacité de la colonie à réguler sa température est dépendante de tout un tas de choses dont notamment la sous-espèce d’abeilles ou encore la diversité génétique au sein de la colonie. Les abeilles augmentent la température en se regroupant et en contractant leurs muscles, ou au contraire abaissent la température en se dispersant et en évaporant de l’eau via leur battement d’ailes. Tout cela jouant incidemment aussi sur l’humidité de la ruche. Le suivi de l’hygrométrie dans les ruches n’aurait visiblement pas encore trop permis de faire d’applications très concrètes.

La complexité du suivi de la température réside dans les gradients de température au sein de la ruche qui imposent une attention toute délicate à la localisation des capteurs de température pour ne pas se tromper de gamme de valeurs. Le couvain – là où sont bichonnées les larves – est dit sténotherme parce que sa survie et son développement dépendent du maintien de la température dans une gamme réduite (33 à 36°C), alors que les adultes peuvent supporter des variations de températures élevées (on parle alors d’adultes eurythermes). Les capteurs dans la grappe d’abeilles (plutôt bien à l’intérieur de la ruche) seront moins affectés par les conditions de température extérieures à la ruche que les capteurs proches de la sortie de la ruche. En s’éloignant du couvain, la température et l’humidité relative vont être plus influencées par les conditions atmosphériques et seront moins représentatives de l’intégrité des fonctions d’homéostasie de la colonie. Une sonde de température proche du couvain traduira ainsi plutôt une activité de ponte de la reine et une population d’ouvrières en capacité de maintenir l’homéostasie thermique alors que des sondes plus loin du couvain, aux extrémités de la ruche par exemple, serviront plutôt à évaluer l’augmentation de la taille de la population en ce sens que la ponte de la reine aura atteint, au fur à et mesure, ces zones périphériques.

Les abeilles se déplacent et modifient la taille de la grappe au cours de l’année et la réduisent ou l’éliminent en hiver lorsque les gradients de température sont par exemples plus intenses entre l’extérieur et l’intérieur de la ruche, ou entre le haut et le bas de la ruche. Outre les capteurs de température, d’autres travaux auront par exemple proposé d’utiliser l’infrarouge pour examiner les profils thermiques des nids de couvain et des abeilles chauffeuses (ou pour étudier le mouvement des abeilles à l’intérieur des ruches pendant la période d’hivernage).

Certains capteurs ont été également développés pour le suivi de la teneur en gaz respiratoires dans la ruche. Les abeilles maintiendraient des faibles niveaux d’oxygène dans la ruche pour abaisser leur activité métabolique et ainsi conserver leur énergie pendant plus longtemps. Les capteurs de gaz dans la ruche doivent être vérifiés assez régulièrement parce que les abeilles ont la manie de recouvrir tous les objets étrangers avec de la propolis ou de la cire, ce qui interfère avec le mouvement de l’air à travers le capteur.

Les dynamiques de la colonie

On commence également à voir s’opérationnaliser des compteurs d’abeilles pour mesurer les flux d’entrée et de sortie des butineuses au cours de la journée. Vous pourriez rétorquer qu’un observateur avec un bon vieux chronomètre pourraient suffir certes (cet observateur pourrait regarder la vitalité des abeilles sur la planche d’envol, la vitesse d’entrée/sortie des abeilles, et le nombre de butineuses…) mais l’activité des abeilles sur une planche d’envol ressemble plus au métro parisien qu’à une douce balade au bord d’une plage en hiver. Ces compteurs ne datent pas d’hier mais les utilisations restaient encore principalement cantonnées au monde académique au vu de la complexité de la mesure : plusieurs dizaines de milliers de butineuses d’abeilles transitent dans une ruche sur une journée (et les trains d’abeilles au sein des canaux complexifient l’identification de chaque individu). On peut rajouter que certaines abeilles ne font que des vols de propreté (et ne vont donc pas chercher de nourriture) mais les mesures issues des compteurs permettent au moins de dégager des tendances.

La reconnaissance des abeilles est ainsi faite sur la planche d’envol de la ruche (Figure 3) avec deux velléités particulières. Soit celle de suivre la colonie dans son ensemble – on utilisera alors plutôt des caméras classiques à différentes résolution et possiblement un éclairage complémentaire ou alors des compteurs avec des émetteurs et récepteurs infrarouges dont les faisceaux sont bloqués par la présence d’abeilles. Soit celle de suivre chaque abeille individuellement (une butineuse, une ouvrière, la reine…) ou plutôt une petite cohorte d’abeilles. Pour ce suivi assez fin, on retrouve par exemple des dispositifs assez classiques comme des puces RFID (ou des codes-barres sur du papier plastifié) placées sur le thorax des abeilles et qui sont lues par des lecteurs dans la ruche. On peut trouver aussi des pastilles métalliques, elles aussi installées sur le thorax de nos petits hyménoptères. Ces pastilles seront détectées grâce à un champ électromagnétique créé par un capteur inductif installé dans la ruche. Les abeilles marquées par une puce ou pastilles sont marquées manuellement et une par une – vous imaginez donc bien qu’on ne peut pas en suivre une quantité infinie non plus.

Et les applications de ces compteurs semblent multiples :

- Suivi du taux de mortalité dans la colonie et détection de la temporalité d’effondrement de la colonie. Quand la nuit tombe, les abeilles ne sortent plus, et il est alors possible de faire la différence entre le nombre d’abeilles en début et en fin de journée

- Compréhension de la réaction des abeilles à tout un tas de stress extérieurs. Le profil classique d’entrée/sortie d’abeilles s’apparenterait à un trapèze avec un flux d’entrée/sortie qui augmente (plus de sortie que d’entrée), se stabilise, puis diminue (plus d’entrée que de sorties). En période de canicule, des pics importants de sortie d’abeilles apparaissent le matin. Les abeilles ventilent plus la ruche pour sauver le couvain et les conditions ne sont pas bonnes pour la nectarification lorsque les fleurs sont séchées. Dès qu’il fait moins chaud, les abeilles ressortent en priorité chercher de l’eau.

- Le suivi individuel d’abeilles est aussi en cours pour continuer à évaluer l’effet des néonicotinoides sur la cognition des abeilles (nous en reparlerons plus loin). Les abeilles, équipées de puces RFID, peuvent être soumises à des doses sub-léthales de néonicotinoides de manière à pouvoir étudier leur comportement et juger de la dangerosité des pesticides avant leur mise en marché.

- Evaluation de la dynamique de la colonie ou des abeilles à l’intérieur même de la ruche : on peut imaginer par exemple suivre le comportement de la reine au cadre près dans la ruche et son interaction avec les abeilles environnantes.

De manière générale, le fait de marquer les abeilles offre tout un tas d’application potentielles dont nous reparlerons au cours du dossier : visualiser et analyser les schémas de mouvement des abeilles en vol libre, décrypter la danse et l’agitation des abeilles, explorer l’état de la ruche (taille de la population, santé, dynamique), utiliser des capacités sensorielles chimiques des abeilles contraintes et en vol libre, évaluer l’acceptation d’une nouvelle reine ou l’échec de la reine, suivre la santé des colonies pendant l’hiver. Les possibilités paraissent infinies.

Le son joue un rôle crucial dans la vie des abeilles. Les abeilles transmettent de tels signaux grâce à la vibration de leur thorax et des muscles de leurs ailes, et au mouvement de leurs ailes. Le son est transmis par l’air et les vibrations se propagent à travers les rayons de cire ou par contact entre deux individus. Les sons produits par les colonies d’abeilles seraient non seulement modifiés lorsque les abeilles sont exposées à différents facteurs de stress, et même potentiellement discriminants en fonction d’un type de produit chimique, de parasite ou de maladie. Les apiculteurs l’ont d’ailleurs bien compris. Ils écoutent leurs ruches et certains sons ne leur sont plus du tout inconnus (pour l’essaimage par exemple) et les abeilles n’émettent pas les mêmes fréquences le matin que l’après-midi

En soi, la mesure du son n’est pas une tâche compliquée, mais l’emplacement du capteur et l’influence des bruits de l’environnement autres que ceux des abeilles doivent être analysés. Il est également important de déterminer la fréquence correcte à laquelle la surveillance sonore des colonies d’abeilles peut être effectuée. Les vibrations et les sons sont difficiles à suivre parce qu’on peut les analyser à la fois sous un angle temporel (le suivi dans le temps) mais aussi sous un angle de fréquence et d’amplitude. Les abeilles possèdent des récepteurs spécialisés dans leurs pattes pour recevoir des signaux à basse fréquence. Mais visiblement, c’est un très large spectre de fréquence de vibrations que les abeilles seraient capables de générer – et nous ne savons finalement qu’assez peu de la gamme réellement utilisée pour communiquer. De là à prédire un essaimage quelques jours, voire quelques semaines avant sa réalisation (et ainsi récupérer l’essaim ou empêcher l’essaimage) nous n’y sommes pas complètement encore…

On retrouvera donc ici des capteurs sonores pour le suivi des bourdonnements et des fréquences dans les ruches. Certains chercheurs ont proposé des dispositifs de vibrométrie laser en focalisant un laser sur la paroi d’une cellule de rayon à côté d’abeilles avec des comportements particuliers. La connaissance fine des fréquences de vibration pourrait même permettre aux chercheurs d’imposer des fréquences et de voir comment les abeilles réagissent et ainsi détecter un état particulier de la colonie.

Figure 7. Exemples de dispositifs numériques en apiculture : balances numériques, antivol, capteurs de température, compteurs d’abeilles.

L’utilisation de l’espace par les abeilles

Les entrées et sorties d’abeilles nous renseignent sur un flux mais ne nous apprennent finalement pas tant de chose sur ce que font les abeilles à l’extérieur de la ruche. Certains chercheurs ont ainsi proposé de suivre les abeilles avec des radar à bande X, en utilisant toujours le même système de puces électroniques placées sur le thorax des abeilles. Le radar resterait quand même plutôt adapté aux grandes masses d’insectes, mais il peut détecter les petits insectes à courte distance et les grands insectes à longue distance. D’autres utiliseront des systèmes Lidar pour étudier des trajectoires de vol et les zones de rassemblement.

La gestion des pressions

Les abeilles sont soumises à des pressions virulentes. Parmi elles, on retrouve principalement certaines espèces de frelons qui viennent littéralement dévorer les abeilles en sortie de ruche et d’autres, comme le varroa, qui viendront s’immiscer dans les ruches et s’accrocher aux abeilles. Des projets de recherche sont en cours autour de microphones et capteurs de sons pour détecter des fréquences de vibrations caractéristiques des frelons. Certains iraient visiblement même jusqu’à développer des systèmes laser qui, appuyés par un système d’analyse d’images, viendraient ôter la vie aux frelons avec un faisceau à haute intensité et courte distance.

Pour revenir aux compteurs d’abeilles utilisant des systèmes vidéos présentés un peu plus haut, les applications peuvent être déclinées aussi au comptage de pressions parasitaires – notamment le varroa accroché sur les abeilles (les autres pressions parasitaires sont plutôt visibles au niveau de la colonie dans son ensemble : frelon asiatique, petit coléoptère des ruches, loque, fausse teigne). Des systèmes de miroirs, pour à la fois détecter la présence d’un varroa sur la face ventrale de l’abeille, et pour éclairer dans des longueurs d’ondes spécifiques, peuvent être mis à profit. On trouve aussi sporadiquement des applications smartphones destinées à prendre des photos de cadres sortis des ruches par les apiculteurs (pour un comptage de varroa en post-traitement) mais ces applications ne semblent pas encore très efficaces. Autre proposition : placer un linge en plastique blanc sous la ruche et compter les varroas qui tombent ou ceux dont les abeilles se débarrassent. Le comptage fin et la discrimination des varroas et des abeilles tombant dans le linge ne semble pas complètement trivial…

L’état de l’environnement et Conditions environnementales extérieures

Les conditions environnementales sont sensiblement différentes entre l’intérieur et l’extérieur de la ruche – nous avons d’ailleurs parlé des gradients de température à l’intérieur même de la ruche. La connaissance des facteurs météorologiques à l’extérieur de la ruche est peut-être plus utile pour recontextualiser l’acquisition de données réalisées à l’intérieur de la ruche que pour avoir de l’information factuelle sur ce qui se passe à l’extérieur. On pense par exemple à la pluie et au vent qui peuvent impacter la qualité des données mesurées – par exemple la pluie qui augmenterait artificiellement le poids mesuré de la ruche, ou le vent qui pourrait jouer sur des gradients de température ou des teneurs en humidité dans la ruche. Rajoutons à cela qu’une forte pression atmosphérique rend les abeilles sensibles et qu’avoir cette information au préalable permettrait de ne pas trop aller les déranger à ce moment-là.

Les abeilles évoluent également dans un environnement où les ressources peuvent être limitées et ce manque de nourriture et d’eau est peut-être en réalité une des raisons principales de déclin des populations d’abeilles (nous en reparlerons plus bas). Des outils sont en place pour cartographier les zones melliphères d’intérêt pour les apiculteurs et/ou pour utiliser des bases de données ouvertes d’occupation du sol (comme le registre parcellaire graphique ou les informations des sites du museum d’histoire naturelle par exemple) pour savoir ce que les abeilles auront la chance de trouver ou non autour des ruches et pour avoir indirectement de l’information sur les pratiques agricoles attenantes. Ces outils servent également indirectement à réfléchir la stratégie de transhumance pour les apiculteurs. Des caméras, utilisées au départ pour compter des flux d’abeilles, pourraient aussi être utilisées pour quantifier la quantité de pollen ramenées par les butineuses à la ruche.

Certains proposent d’utiliser ces informations pour calculer des éco-scores sur des sites et des territoires en croisant de l’information sur des bases de données ouvertes et sur de la donnée géo-localisée près des ruches.

Les capteurs conçus pour détecter la présence ou la concentration de composés particuliers peuvent contribuer à la surveillance des maladies ou des contaminations.

La cognition des abeilles

Vous pensiez peut-être que les insectes étaient des animaux machine. Ils ont au contraire un système nerveux et un cerveau comme le nôtre et sont en capacité de réaliser tout un tas d’opérations mentales. Les abeilles peuvent en effet copier d’autres abeilles, analyser des stratégies et les améliorer, compter, et ressentir des émotions positives. Des chercheurs ont par exemple montré qu’une solution de saccharose administrée à des abeilles leur avait permis de répondre de façon positive à des indices ambigus mais aussi que les abeilles s’étaient remises plus rapidement à butiner après une attaque simulée de prédateur (Perry et al., 2016). Certains se posent même la question de leur potentiel état de conscience et repoussent les frontières de l’intelligence animale.

Le projet Econect souhaite proposer des jeux cognitifs à des abeilles (le projet n’est pas que centré sur les abeilles mais aussi sur les oiseaux, poissons ou encore gastéropodes…) prélevées dans l’environnement avec des dispositifs variés (lumière, eau sucrée…) pour affiner nos connaissances sur la mémorisation et l’état cognitif des abeilles. Il est maintenant relativement clair que les abeilles déclinent parce qu’elles sont soumises à des stress environnementaux. Les métriques comportementales et cognitives sont intéressantes en ce sens qu’elles peuvent traduire des réponses sensibles là où, lorsque l’on mesure une mortalité ou léthalité, on n’observe en réalité souvent pas grand-chose. Même avec des biomarqueurs sur tissu biologique, nous aurions en réalité des réponses moins fines que sur des réponses comportementales ou cognitives des abeilles

Des chercheurs développent des labyrinthes plus ou moins automatisés pour évaluer la capacité des abeilles à apprendre par rapport à une consigne donnée (capacité à construire un apprentissage mais aussi déconstruire un apprentissage en changeant par exemple les règles du jeu). Des stimuli d’odeur ou des stimuli visuels (basées sur des LED de différentes couleurs) viennent récompenser les abeilles et des métriques sont mesurées pour évaluer à quelle vitesse les abeilles arrivent à apprendre ou à associer une récompense. Les abeilles sont marquées avec un code barre, reconnues par caméra à l’entrée du labyrinthe et notées individuellement pendant leur passage, et peuvent s’auto-entrainer pendant des heures et des jours pour fournir des courbes d’apprentissage et de mémoire. Ces tests permettent ensuite de comparer des situations de stress données en soumettant par exemple les abeilles à niveaux variés de pesticides, de métaux lourds ou encore de nutrition, et de mesurer par la suite comment les abeilles réagissent. On fait alors de l’éco-toxicologie au-delà de la survie puisqu’encore une fois, on ne voit pas forcément les abeilles mourir. Il existerait également des dispositifs sous forme de fleurs connectées mais il semblerait que le format de labyrinthe soit un peu plus prometteur.

Ces dispositifs numériques restent encore de l’ordre de la recherche et il sera fondamental de les tester en extérieur parce que les effets de stress sur les abeilles sont multi-factoriels (métaux lourds, manque de disponibilité de nourriture, polluants chimiques, micro-particules dans l’air…) et combinés – on parle d’effets cocktails. Il sera également nécessaire d’aller vers des approches populationnelles (sur l’ensemble de la colonie) et pas seulement sur des abeilles isolées.

Gestion des risques et Sécurité

C’est triste à dire mais les vols de ruches (souvent entre apiculteurs) semblent être une pratique assez courante. Avec la mortalité importante des colonies d’abeille et le problème de disponibilité des essaims, la revente (ou la réutilisation) des essaims est assez facile. Il y a également un risque de perdre la traçabilité (du miel, des abeilles…) parce que les abeilles ne sont pas chacune marquées à l’oreille. Des systèmes d’antivol ont ainsi été proposés pour la filière, soit basés sur un tracking GPS relativement simple (avec alerte ou pas en fonction de la distance à l’exploitation, au rucher, ou à un site de référence), soit basés sur des capteurs d’inclinaison ou d’orientation de ruches. Il est alors considéré que si la ruche change de position, c’est qu’il a bien dû lui arriver quelque chose…

Signalons quand même également les déprédations faites par la faune alentour : sangliers, ours, rongeurs, oiseaux, et voire même par d’autres colonies d’abeille en manque de miel.

La Gestion des ruchers

Dans la droite lignée des logiciels de gestion parcellaire (FMIS) dans les productions végétales et animales plus classiques, on retrouve aussi quelques penchants pour l’apiculture. Les outils numériques de gestion de ruchers sont utilisés par exemple organiser et planifier le travail de l’apiculteur, suivre sa comptabilité, ou encore tracer les transhumances (puisque certains parcours de transhumance peuvent amener plus ou moins de difficultés sur la pollinisation), les soins sanitaires, la position des ruchers ou encore les récoltes.

Tentons de prendre un peu de recul

Le numérique est-il la panacée en apiculture ?

Des intérêts principalement logistiques

L’apiculture de précision, comme l’appellent les principaux intéressés (je critique assez ouvertement ce terme de précision), tient la promesse d’une meilleure compréhension du rucher pour que l’apiculteur puisse se synchroniser au mieux avec elle, au jour ou au couple de jours près, pour ne pas passer à côté d’une miellée, d’éviter d’avoir des colonies qui déclinent s’il manque de l’eau ou de la nourriture (en complémentant leur nourriture), ou pour prévenir un essaimage ou un blocage de pontes (dès qu’une abeille nait et sort de son alvéole, les abeilles vont remplacer l’alvéole par du miel et ensuite la colonie va s’effondrer au fur et à mesure). L’apiculteur décidera alors de visiter ses colonies sur la base d’un premier diagnostic de la situation à distance. Au vu du contexte de super variabilité et d’incertitude dans lequel évoluent les apiculteurs, on pourra comprendre que tout outil pouvant les accompagner et réduire leur charge mentale pourrait trouver de l’intérêt. Une enquête de 2019 de l’ITSAP rend compte de principales pratiques de saisie de données, d’attentes et des réticences des apiculteurs pour le numérique. On ne sait finalement qu’assez peu de choses sur la quantité de ces dispositifs numériques présents sur le terrain. L’organisation de la filière avec plus d’amateurs laisse forcément un peu plus la place à des usages particuliers (certains vont par exemple travailler autour de l’électro-magnétisme) et à un aspect un peu culturel et empirique de la production. Ce petit côté mysticisme est peut-être aussi assez séduisant finalement.

Un apiculteur se déplace régulièrement pour contrôler l’activité et la santé de ses abeilles. Les contrôles restent encore assez visuels (en regardant la planche d’envol, les cadres) et manuels (en soupesant par exemple la ruche..). Ces pratiques résultent de la formation et de l’expérience de l’apiculteur. Actuellement, les outils numériques semblent intervenir principalement pour appuyer les apiculteurs sur des aspects logistiques. Le suivi à distance des ruches est surtout un moyen de repenser les déplacements de l’apiculteur, surtout lorsque l’on apprend que la transhumance des ruches est le principal poste de dépenses, pour environ 40% des coûts de production de miel. De là à aller étudier l’empreinte carbone mobilité d’une exploitation apicole, il n’y a qu’un pas ! Parce qu’il vit dans un climat d’incertitude et qu’il ne décide pas complètement de sa production, l’apiculteur doit soigneusement réfléchir sa stratégie de transhumance pour déplacer leurs ruches en fonction des différents théâtres de fleurs à disposition et faire en sorte que le calendrier de floraison coïncide correctement avec la santé des colonies d’abeille. Les ruchers ne sont pas nécessairement à côté du lieu où vit l’apiculteur et, pour les apiculteurs professionnels, la quantité de ruches à déplacer lors des transhumances est telle qu’il serait dommageable de ne pas chercher à optimiser les déplacements. Transporter plusieurs centaines de ruches impose une logistique très rigoureuse avec l’utilisation de larges remorques (et potentiellement en horaire de nuit).

L’Europe et la France semblent très axés sur la productivité des ruches et l’utilisation des balances connectées. Aux Etats Unis par exemple, la tendance serait plutôt à l’utilisation de capteurs internes à la ruche pour le suivi de température et d’état de la colonie. Les balances auraient en effet plus percé qu’autre chose en France. L’offre est pléthorique en ce sens (Figure 5). Pour le suivi des couvains, les propositions sont plus limitées et la complexité résidera dans l’analyse et l’exploitation de potentielles courbes de température.

Je rajouterais néanmoins ici une petite limite des balances connectées pour la gestion des transhumances. Premier problème : l’empilement des ruches les unes sur les autres génère un certain poids sur les ruches les plus en bas de la pile. Vous imaginez bien qu’une balance peut supporter une ruche voire peut être un peu plus, mais pas forcément toute une pile de ruches. Deuxième problème : les balances aussi prennent du poids et de la place. Si l’on imaginait une balance sous toutes les ruches, ça demanderait une logistique supplémentaire pour la transhumance. Et l’on ne peut pas laisser toutes les balances sur place non plus, à bon entendeur…

Du point de vue du temps travail, on peut effectivement questionner l’intérêt de se déplacer à son rucher si les hausses ne sont pas remplies de miel ou si les abeilles sont un peu trop excitées (j’en profite pour rappeler que les enfumoirs utilisés par les apiculteurs pour calmer les abeilles avant l’ouverture d’une ruche ne servent pas à endormir les abeilles mais bien à couper la communication entre-elles). Lorsque la ruche mielle bien, on peut voir l’intérêt de se revenir installer ou remplacer des hausses vides mais sinon, y-a-il vraiment intérêt de faire des aller-retours pour rien ? L’ouverture régulière des ruches n’est d’ailleurs pas vraiment recommandée tant il est long et coûteux en énergie pour les abeilles de ré-équilibrer la température à l’intérieur de la ruche une fois qu’elle a été ouverte. Avec les capteurs en place, les ruches peuvent être surveillées sans être dérangées, y compris pendant les périodes où les inspections invasives des ruches sont contre-indiquées, comme en hiver ou pendant les périodes de stress des colonies.

Il n’empêche que les apiculteurs ne sont pas prêts à partager n’importe qu’elle information. On commence à entendre pas mal parler de consentement à partager sa donnée dans l’écosystème numérique en agriculture, mais dans ce cas présent, le sujet est beaucoup plus terre à terre. Les apiculteurs ne sont pas forcément très ouverts à parler de géo-localisation et ce pour deux raisons principales. La première, et nous en avons déjà parlé, a trait aux vols de ruches. Pointer précisément la localisation de ces ruches peut soulever quelques craintes. Il existe également une compétition entre apiculteurs pour trouver les emplacements les plus intéressants en termes d’abondance ou de diversité floristique pour leurs abeilles. C’est un peu comme les coins à champignon, certains les protègent corps et âmes…

Travailler sur la saisie vocale ne parait pas non plus complètement exagéré pour faciliter la remontée et la gestion des informations au rucher par des apiculteurs souvent vêtus de tout un tas d’habits de protection.

En apiculture, peut-être plus qu’ailleurs, les capteurs se doivent d’être robustes et de tenir suffisamment longtemps pour ne pas avoir à les changer trop régulièrement. Et ces contraintes ne sont pas forcément évidentes à lever. Les capteurs de température peuvent en effet être perturbés par la cire, la propolis ou le miel dans la ruche. Les capteurs d’humidité, de gaz et de son doivent être nettoyés ou même remplacés lorsqu’ils sont contaminés. Avec les parcours de transhumance des apiculteurs, on ne peut pas non plus s’amuser à devoir recharger la batterie d’un capteur à tire larigot. Certaines zones, particulièrement isolées (en montagne ou ailleurs) ne peuvent même d’ailleurs qu’utiliser une communication par satellite. Restons clair sur le fait que de toutes les manières, une part relativement faible de l’activité d’un apiculteur peut être automatisée, ce qui laisse donc toute la place à la fois aux technologies numériques et aux apiculteurs.

Biosurveillance ou surveillance du bio ?

Malgré les 100 ans de recherche professionnelle que nous avons sur l’abeille, nous devrions en fait plutôt dire que nous avons travaillé pendant 100 ans sur l’abeille apis mellifera. Pour un insecte comme l’abeille qui a 80 millions d’années d’existence, nous avons encore des choses à apprendre. Nos connaissances ont bien évidemment évolué, à la fois sur sa façon de se reproduire, de vivre, d’utiliser son cerveau, de se nourrir, et tous les liens entretenus avec la pollinisation mais il y a encore énormément de choses que nous ne comprenons pas encore bien (par exemple autour de l’essaimage).

Mailler des ruchers sur les territoires – en s’appuyant par exemple sur des syndicats et ou des apiculteurs référents – permettrait d’obtenir des chaines de données sur différentes régions pour centraliser de l’information, détecter des signaux faibles, et générer de la connaissance, à la fois pour la filière apicole, mais aussi pour suivre l’état de la biodiversité. On retrouve par exemple beaucoup de ruches dans les vignes, chez des agriculteurs polyactifs, ou encore en ville – ruches qui, si elles étaient équipées de capteurs, passeraient de ruches « vitrines » à ruches « témoins ».

Sortis du prisme logistique que nous avons discuté dans la section précédente, les dispositifs numériques pourraient-ils être vus autrement que comme des gadgets ? Si l’on voulait être un peu piquant, on pourrait arguer que les boitiers n’empêchent pas les ruches de mourir (ça resterait néanmoins un bon argument pour dire que les technologies numériques ne sont que des outils), ou qu’une ruche renversée restera reversée le temps qu’un apiculteur intervienne. Mais ces outils servent surtout à apporter un lot de données qui ne sont pas encore beaucoup interprétées. Savoir que la ruche est vide ou pleine ? Mouais ok… Les courbes de poids et de température montrent des variabilités journalières et saisonnières de grande amplitude mais, de là à savoir quoi en faire, c’est une tout autre paire de manches. Les outils collectent de la donnée et permettent d’aider à générer de la connaissance mais ne sont finalement pas encore très utilisés pour générer une décision et l’appliquer sur le terrain (je fais ainsi ici référence au cycle fermé « acquisition-caractérisation-préconisation-application » que l’on présente souvent pour parler d’agriculture de précision).

Malgré tous les paramètres potentiellement mesurables pour le suivi des colonies d’abeilles, force est de constater que la réalité opérationnelle fait nettement moins rêver. Les outils se concentrent quand même principalement sur des mesures de poids et de température de ruches, parfois un peu loin de toutes les applications que l’on a pu détailler auparavant (Figure 6). La connexion à distance et en temps réel permet de voir si le vivant est en bon état mais ne permet finalement pas tant que ça de surveiller la biologie (et donc potentiellement les stress environnants) ni toujours à prendre des décisions concrètes. Pour pousser l’explication jusqu’au bout, c’est un peu comme si l’on installait un thermomètre en disant que l’on mettait en place une action contre le déréglement climatique. Mesure et pilotage sont deux choses différentes. L’image est peut-être un peu (trop) forte mais elle a le mérite d’être parlante.

En dehors de l’activité purement production de miel, il n’est finalement pas si certains que les données collectées pour un usage en biosurveillance soient valorisées par les apiculteurs eux-mêmes. On pense plutôt aux territoires ou aux entreprises qui pourront bénéficier de tout ça. Les données remontées à des échelles bien plus larges que les ruchers peuvent avoir de l’intérêt pour développer une connaissance plus fine des productions de miel par type de territoire et par période de miellée, ou encore pour participer à la création d’observatoires régionaux et national de la production de miel. Il faudrait d’ailleurs arrêter de parler de biodiversité à l’échelle d’un site, mais toujours de voir comme ce site est inclus dans son territoire, pour essayer d’avoir une vision un peu plus macro du sujet traité.

L’abeille est certes une toute petite goutte d’eau dans l’ensemble des espèces de pollinisateurs mais son étude, permise aussi par le fait que l’apiculture existe, aide à renseigner sur l’état général des populations d’insecte. En étant tout à la fois une espèce phare (suscitant l’adhésion du public), une espèce parapluie (dont les besoins en matière de conservation protègent accessoirement d’autres espèces), une espèce indicatrice (sensible aux changements/dégradations) et espèce clé (dont l’impact écologique est disproportionné par rapport à son abondance), les insectes pollinisateurs dont l’abeille domestique offrent une vitrine sans commune mesure du vivant. Parce qu’elle est un maillon important de l’écosystème, l’abeille – comme sentinelle de l’environnement ou marqueur du vivant – va représenter des impacts variés sur la faune, la flore, les humains que nous pouvons tenter d’approcher en traduisant ce que vit l’abeille dans son quotidien, dans les difficultés de sa vie et d’adaptation à son environnement. En prenant du recul sur l’enveloppe de recherche couverte par les abeilles (quelques km de diamètre autour d’une ruche), ce sont en réalité plusieurs centaines de millions voire milliards de végétaux qui sont butinés par les abeilles d’une même ruche donnant ainsi accès à une quantité assez impressionnante sur l’état de l’environnement alentour.

Outre les abeilles, il y a en réalité plein de matrices différentes à creuser : pollen, miel, nectar, cire, – toutes apportant leur lot d’informations sur le contexte autour du rucher. Le pollen est d’ailleurs particulièrement intéressant parce qu’il est possible d’en récupérer dans des trappes avant même que l’abeille n’ait pénétré dans la ruche (une sorte d’information brute à disposition). Le pollen fixe des polluants et contient en plus de l’information sur les végétaux butinés par les abeilles, même à l’état de trace.

Contrairement aux autres filières animales, force est de constater que l’abeille évolue dans un environnement complètement différent. Les abeilles travaillent dans leur ruche et sont en mesure d’explorer l’environnement à plusieurs kilomètres de distance – parfois même jusqu’à complètement s’épuiser si les ressources alimentaires sont trop éloignées (ce n’est donc pas forcément bon signe si les abeilles s’éloignent vraiment beaucoup de leur ruche). Lorsque l’on parle d’élevage apicole, toute la sémantique associée aux élevages plus classiques est elle aussi utilisée : reproduction, sélection génétique, transhumance… Mais dans les faits, la notion de liberté entourant l’abeille et son rucher rentrent fortement en ligne de compte.

S’il n’y avait aucune espèce d’abeille domestiquée, serions-nous ou aurions-nous été capables de commencer à quantifier la diminution du taux d’abeilles ? C’est vrai que la pratique de test de cognition (voir la partie sur les outils numériques) parait un peu plus compliquée avec des abeilles sauvages. Ce n’est bien sûr pas pour autant qu’il faut détourner le regard des autres insectes pollinisateurs. Certains gros projets européens commencent à inclure d’autres espèces comme les bombus et quelques abeilles solitaires. Peut-être arriverons-nous même à installer des capteurs également sur les abeilles solitaires. Les ruches connectées peuvent être en effet un moyen d’avoir un curseur indirect sur les pollinisateurs sauvages. Pourrait-on aller jusqu’à dire que ça serait un nouveau marqueur de biodiversité ?

L’abeille est une espèce étendard qu’il nous faut continuer d’étudier, que l’on connait de mieux en mieux et qui nous permet de comprendre tout un tas de chose sur la biologie et la cognition. Il est nécessaire d’aller plus loin et d’aller voir ce qui se passe chez les autres espèces pour, en quelque sorte, passer d’une vision centrée sur l’abeille à une vision ouverte sur la biodiversité. Et je ne parle pas simplement de considérer d’autres espèces de pollinisateurs mais bien, pour l’abeille, de ne plus simplement l’étudier en tant qu’individu, mais de bien la voir en tant que super-organisme dans son environnement, de manière à pouvoir imaginer une approche plus écologique et holistique de l’apiculture. L’abeille domestique ne semble pas être réellement être en danger. Nous les reproduisons, et il y en a peut-être de plus en plus. Par contre, la biodiversité dans son ensemble, elle, diminue. Nous ne pouvons plus simplement nous contenter d’extrapoler les résultats obtenus sur nos abeilles domestiques aux abeilles sauvages.

La donnée mesurée reste encore assez compliquée à exploiter

Mais pourquoi la donnée brute est-elle laissée telle quelle et rarement exploitée derrière par les principaux outils du marché ? Tout simplement – si j’ose dire – parce que c’est compliqué… Le biais, le biais, le biais, il y en a partout ! La plupart du temps, le temps d’acquisition de la donnée varie de quelques minutes à quelques jours, quel que soit le type de données collectées. Comme chaque colonie est unique, l’analyse de quelques ruches pour une petite partie du cycle de vie des abeilles ne suffit pas à comprendre toutes les subtilités d’un rucher complet. Les biais sont encore plus présents avec les modèles formés à partir des données d’une seule ruche. Les initiatives de recherche qui visent à comprendre la vie des abeilles doivent inclure au moins les données d’une année entière, car les abeilles ont des modes de vie radicalement différents entre l’été et l’hiver, et leur comportement au début et à la fin de la haute saison diffère également

Florilège de situations à prendre en compte :

- Sur les mesures de poids

- La courbe de poids d’une ruche en bois est susceptible d’être affectée par les changements de teneur en humidité du bois, par de l’eau stagnante sur la ruche après une pluie, ou encore par des interventions rapides de l’apiculteur sur la ruche (pose, retrait de hausse…)

- La courbe de poids informe plutôt sur l’état de la colonie (adultes, couvain et réserves alimentaires) que de l’individu uniquement. Même si l’on pourrait théoriquement avoir une information plus précise sur les butineuses spécifiquement (par rapport aux autres abeilles), le risque de confusions avec les gains et les pertes d’eau et de pollen restent gênants.

- Sur les mesures de température

- La surface destinée à l’élevage de couvain varie fortement selon la colonie, et aussi selon la période chez une même colonie

- La localisation de la sonde de température est encore plus complexe en hiver qu’en saison car la grappe d’abeilles peut se déplacer dans la ruche. Sur moins de 15 cm, on peut observer un gradient de températures allant de 5°C en périphérie de la grappe à 25°C au cœur de celle-ci

- Sur les mesures de gaz

- Les dispositifs de mesure de la teneur en gaz nécessitent un flux d’air contrôlé, ce qui peut influencer le microclimat du nid d’abeilles.

- Sur les mesures d’humidité

- Les capteurs d’humidité sont plus coûteux et doivent être maintenus propres et protégés des abeilles car la vapeur d’eau ne peut pas surmonter la cire ou la propolis pour atteindre le capteur

- Sur les mesures de vibrations et sons

- Les données de vibrations d’une ruche sont très bruitées.

- Compteurs d’abeilles

- Les abeilles peuvent avoir tendance à s’agglutiner autour du capteur, provoquant des lectures faussées d’entrée et de sortie d’abeilles de la ruche

- Les abeilles peuvent faire marche arrière

- Les compteurs d’abeilles mécaniques et électroniques modifient au moins le mouvement de l’air, l’élimination des abeilles mortes de la ruche et probablement d’autres activités des abeilles.

- Pour les compteurs avec caméras, les mesures sont affectées par la place et l’orientation de la caméra autour de la ruche, mais aussi par les ombres des abeilles en arrière-plan qui peuvent conduire les modèles à compter chaque abeille deux fois, ou à compter une abeille même si elle n’est pas dans l’angle de la caméra

- Les ruches sont parfois modifiées pour permettre de meilleures conditions de prise de vue (éclairage ou forcer les abeilles à suivre un chemin spécifique) ce qui peut rendre plus compliquée la comparaison des données entre ruches différentes.

Des modèles économiques encore compliqués à trouver

Comme pour tout outil numérique demeure la lancinante question du modèle économique associé aux principaux capteurs apicoles. Certains affirmeront sans détour que les balances et capteurs de température sont trop chers, justifiant leur constat par le fait qu’à plusieurs centaines d’euros l’outil, on ne peut économiquement pas imaginer en installer un par ruche et encore moins un par abeille – même en prenant en compte la durée de vie du matériel. Sur les filières végétales où l’on raisonne sur plusieurs hectares ou sur les filières animales où l’on travaille avec des animaux bien plus imposants (une vache, une brebis), le coût de revient à l’hectare ou à l’animal n’est bien évidemment pas comparable. En apiculture, même s’il est vrai qu’en bon comptable, il est difficile de trouver des arguments contradictoires, est-ce finalement si grave de ne suivre qu’une partie de son rucher ? C’est alors toute l’expertise de l’apiculteur qui doit être mobilisée pour positionner ces outils dans des zones et des ruches représentatives du rucher complet. Des capteurs plus évolués et plus chers peuvent être placés dans des sites et ruches prioritaires pour s’assurer de la fiabilité de données de référence alors que des capteurs à bas coût peuvent être déployés plus massivement – en acceptant leur moindre fiabilité ou en les étalonnant en fonction des capteurs de référence – pour dégager des tendances sur le rucher. Les questions deviennent alors plutôt : est-ce que j’en équipe ou pas ? Et, si oui, combien j’en équipe et où je les positionne au mieux ? Même si cela parait évident, on imagine bien que les usages diffèrent en réalité grandement entre tous les apiculteurs : amateurs, semi-professionnels, professionnels.

Si les capteurs en eux-mêmes sont trop chers, de nouveaux modèles économiques sont à imaginer : parrainage de boitiers, parrainages de ruches par des particuliers ou entreprises, services de pollinisation payées par des agriculteurs, services de suivi de l’éco-score du territoire par les abeilles. Se posera alors la question de savoir comment activer ces segments de biodiversité qui ne sont clairement pour le moment pas très rémunérateurs…

La filière numérique en apiculture souffre d’effets d’annonce et de de buzz en tout genre. Vous me direz qu’on peut élargir ce constat à l’écosystème numérique dans son ensemble…. Néanmoins, la lutte pour la sauvegarde des abeilles est un argument qui résonne dans de nombreuses oreilles et qui a souvent tendance à faire mouche. Résultat des courses : les nouveaux dispositifs numériques se multiplient et, pour beaucoup, avortent, tout simplement parce que, si le message initial était bien marketé, la construction et l’industrialisation des outils numériques rencontrent quant à elles une réalité plus douloureuse. Il suffit parfois d’aller sur quelques sites web d’entreprises pour se rendre compte que les pages ne sont soit plus maintenues à jour, soit qu’il est tout simplement impossible d’acheter quoi que ce soit de matériel à l’entreprise.

Certaines des solutions numériques proposées relèvent plus du bricolage qu’autre chose. En nombre, les apiculteurs sont beaucoup des amateurs passionnés et on peut comprendre qu’ils aient envie de prototyper par eux-mêmes, de copier des idées par-ci par-là et de déployer leur propre outil. Ne voyez pas ici une quelconque médisance – je ne remets absolument pas en jeu le fait que ces outils bricolés fonctionnent ou non – je dis simplement que l’optique du bricolage reste difficilement conciliable avec une industrialisation et opérationnalisation de l’outil. Le risque est grand que les promesses ne soient alors pas au rendez-vous et que des apiculteurs ayant testé une de ces technologies soient laissés sur le bord de la route quelques semaines ou mois plus tard. Des capteurs bricolés seront forcément low-cost mais des effets d’annonces sur des capteurs à très bas prix risquent de faire exploser en vol toutes les structures qui auront cherché à industrialiser leurs capteurs. Une ruche connectée à 100€ devrait mettre la puce à l’oreille.

Difficile également de savoir qui fait quoi. La figure 5 montre effectivement tout un patchwork de dispositifs numériques mais lorsque l’on cherche à rentrer un peu plus dans le détail en termes de paramètres réellement suivis ou d’interprétation de données brutes ; on n’est souvent pas au bout de ses peines. Non, tout le monde ne fait pas d’analyses de mortalité, tout le monde ne fait pas non plus de prédictions d’essaimage ou de détection de miellées automatiques. Pour beaucoup, la donnée consiste « simplement » à être au moins présentée ou affichée sur une application mobile ou un outil web.

Est-ce que les outils numériques dérangent les abeilles ?

Plusieurs capteurs utilisés en apiculture sont intrusifs – ils viennent s’installer directement à l’intérieur de la ruche. Est-ce qu’on peut pour autant dire qu’ils perturbent complètement le fonctionnement de la colonie ? Les abeilles vont certes s’adapter un peu à l’intrusion. Les abeilles produisent également de la propolis qu’elles utilisent généralement pour boucher les trous indésirables et les isoler des corps étrangers comme les dispositifs numériques. Le débat sur le caractère invasif des outils numériques n’est pas complètement clos. A côté de ça, les ondes basses fréquences peuvent déranger les abeilles et l’arrivée de nouveaux dispositifs numériques pose nécessairement question quant aux bandes de fréquences utilisées par ces outils-là.

Une extinction de masse de la biodiversité des invertébrés

Pour beaucoup, nous avons l’intime conviction que la population d’insectes diminue. Nous l’avons ressenti récemment pendant les brèves périodes de sortie pendant la Covid-19 où nous avions l’impression de voir une biodiversité beaucoup plus abondante qu’avant (ou peut-être tout simplement y faisions-nous plus attention). Le phénomène du pare-brise est souvent brandi comme un argument d’autorité pour témoigner du fait qu’avant (on ne sait d’ailleurs pas bien quand), nous avions le souvenir d’avoir des vitres (et notamment le pare-brise) constellées d’insectes après n’importe quel voyage en voiture. Le principal problème est que nous n’avons pas de données quantifiées anciennes d’état de population et que nous ne pouvons ainsi pas jauger de l’abondance et de la diversité des populations quand nos pare-brise (ou ceux de nos parents et arrière-grand parents) étaient parsemés d’insectes. Nous ne comparons donc ainsi finalement que les nouvelles données que nous acquérons à une référence potentiellement faussée (ou largement sous-estimée) datant des premières mesurées réalisées. Nous avons alors affaire au concept de ligne de base changeante ou de décalage du point de référence (Shifting Baseline) en ce sens qu’il y a un risque important que les plus jeunes générations considèrent comme normale l’abondance actuelle, déjà réduite, des pollinisateurs.

La très grande majorité des études populationnelles pointe des déclins importants des espèces de pollinisateurs en termes d’abondance mais aussi de distribution géographique plus restreinte des espèces. Même si vous allez voir que ces études ont leur limite et que la compréhension du déclin est partielle (je vous invite à lire la section suivante), ces déclins observés sont très inquiétants à plusieurs égards.

Si l’on centre notre regard sur l’apiculture, en France, le cheptel ne semble pas en déclin. Il cacherait en réalité un turnover très important. Mais ce constat n’est pas identique en tout point du globe. En Amérique du Nord par exemple, il semble plus difficile d’avoir assez de production d’essaims pour répondre aux demandes de services de pollinisation. Pour les abeilles melliphères, certains parlent de 20% de mortalité annuelle moyenne dans les ruchers, avec des pics parfois au-dessus de 30% (voire plus). Il y a ainsi énormément de colonies à renouveler.

Plus particulièrement sur les abeilles, même si l’on peut bien évidemment penser que la diminution régulière observée du nombre d’espèces soit due à des changements dans le stratégies de collecte de données (difficulté d’acquérir certaines donénes, réduction de la couverture d’échantillonnage…), il est quand même probable que tous les travaux témoignent en réalité d’un déclin mondial de la diversité des abeilles étant donné que de nombreuses espèces deviennent plus rares et moins susceptibles d’être trouvées tandis que des espèces moins nombreuses deviennent dominantes et peut-être même augmentent en abondance (ou diminuent elles-aussi, à un rythme peut-être plus lent)

De manière générale, les insectes en voie de disparition ne seraient pas seulement cantonnés à des espèces spécialistes aux exigences écologiques étroites (qui dépendraient de plantes spécifiques elles-aussi) ou à des niches écologiques mais bien aussi à des espèces généralistes tout à fait communes. On pourrait effectivement s’attendre à ce que les espèces dont les besoins en pollinisation sont les plus spécialisés soient les plus menacées, mais rien ne semble le prouver concrètement.