Adventices, Insectes, Ravageurs, Maladies ! Ces bioagresseurs sont le sujet principal de ce dossier de blog. Encore une fois ici, le panorama des technologies numériques pour en accompagner la gestion est particulièrement large : capteurs fixes et embarqués, modèles agro-météorologiques, outils d’aide à la décision plus ou moins avancés, agro-équipement et robotique…

Ces outils numériques répondent à des objectifs variés :

- Surveiller le territoire (en temps réel ou décalé) sur la venue d’un risque.

- Retarder et/ou Eviter les traitements phytosanitaires

- Evaluer un risque d’apparition d’une maladie

- Initialiser un paramétrage de modèle agronomique

- Vérifier qu’un modèle agronomique ne dérive pas trop

- Définir des zones témoins ou des parcelles sentinelles

- Economiser du temps de tour de plaine pour le suivi in-situ des bioagresseurs

- ….

Tous ces objectifs nous ramènent à des dimensions spatiales et à des temporalités différentes, à savoir au moins, la détection, l’identification, l’anticipation, et la prédiction des bioagresseurs.

De manière générale, la gestion des bioagresseurs est particulièrement complexe. Le déréglement climatique, en agissant sur les cycles de développement et les aires de répartition des bioagresseurs n’arrangera rien à la chose.

Force est de constater que les compétences des acteurs agricoles sont souvent silotées par type de bioagresseurs tant chaque thématique est différente. Difficile en effet de trouver des interlocuteurs avec une vision systémique du sujet, ce qui se traduit aussi dans le type de technologies numériques souvent « tactiques » proposées.

Nous manquons cruellement de connaissances au niveau fondamental sur les bioagresseurs, choses que pourraient apporter des entomologistes, des phytopathologues ou encore des malherbologues qui sont pourtant aux abonnés absents.

J’insiste comme d’habitude sur le fait que les outils numériques sont une des voies d’entrée du sujet et qu’il existe énormément d’autres leviers techniques (que les technologies numériques peuvent parfois accompagner) que nous n’aborderons qu’à la marge dans ce dossier spécifique.

Je tiens à remercier la chaire mécénale Alliance Harvest sans qui ce dossier n’aurait certainement pas vu le jour. Une contribution certes financière, mais aussi réflexive, aura permis de lancer des premières interviews et d’avancer dans l’écosystème assez vertigineux des outils numériques au service de la gestion des bioagresseurs. Merci donc principalement à Aurélie Cornuejols, Frédéric Salvi et Sophie Martin pour leur confiance dans ce travail.

Ce dossier sur la gestion des bioagresseurs est également l’occasion de valoriser toute la connaissance qui commence à être capitalisée sur l’annuaire des outils numériques pour l’agriculture. En plus de servir la veille collaborative, cette plateforme est maintenant utilisée pour prendre du recul sur les outils numériques en place et de dégager des tendances.

Comme d’habitude, pour les lecteurs du blog, cet article est issu d’entretiens en visio avec des acteurs du secteur (dont vous trouverez les noms à la fin de l’article) que je remercie pour le temps qu’ils ont pu m’accorder. Plusieurs articles, rapports et wébinaires m’auront permis de compléter les retours d’entretiens.

Ce dossier n’engage en rien les acteurs interviewés et l’Alliance Harvest. Toutes et tous ont contribué au travers des entretiens à faire évoluer les réflexions. Les acteurs ne sont pas nécessairement d’accord avec tout ce qui est dit dans ce dossier. Ce dossier est rédigé de manière complètement indépendante. Le financement de ce travail n’a donné lieu à aucune restriction dans l’écriture.

Bonne lecture !

Soutenez Agriculture et numérique – Blog Aspexit sur Tipeee

Préambule important

Ce dossier de blog se concentre sur la gestion des bioagresseurs – principalement adventices, insectes et maladies – dans le domaine de la production végétale (les sujets comme les dégâts de gibier ou autres dégâts biotiques n’ont pas été traités). L’orientation de ce travail a été dessinée par l’Alliance Harvest, contributrice et financeuse de ce décryptage. Je n’ai néanmoins pas du tout été contraint dans ma ligne éditoriale. Le dossier s’intéresse peut-être plus particulièrement aux grandes cultures sans s’interdire d’aller creuser ce qui se passe dans le cadre d’autres filières agricoles.

Le travail mené dans le cadre de ce dossier de blog m’a permis de me rendre compte de la très grande diversité des compétences nécessaires pour encadrer la gestion des bioagresseurs. Ces compétences sont souvent silotées par type de bioagresseurs chez les acteurs interviewés en ce sens qu’il est relativement difficile de trouver des interlocuteurs avec une vision systémique de la protection des cultures.

Je reste agronome de formation avec une focale sur les technologies numériques appliquées à l’agriculture. Je ne suis ni entomologiste ni malherbologue ni phytopathologue. Ce dossier de blog n’a pas pour objectif de rentrer dans une compréhension fine des mécanismes en jeu et des cycles de développement des adventices, insectes et ravageurs, ou encore maladies. Nous introduirons les enjeux autour de l’usage des phytosanitaires dans la mesure où un appel à leur réduction est nécessaire mais je n’évoquerai que très peu les très nombreux autres leviers techniques (faux semis, désherbage mécanique, porte-greffe, confusion sexuelle, allongement des rotations…) mobilisables pour la gestion des bioagresseurs. Je ne suis que peu légitime pour déshabiller tous ces leviers et je renvoie ainsi les lecteurs et lectrices intéressées vers la littérature dédiée. Ce travail aborde la gestion des bioagresseurs sous l’angle des technologies numériques. J’insiste sur le fait que les outils numériques sont une des voies d’entrée de l’appui à la gestion des bioagresseurs en agriculture, il en existe bien d’autres évidemment (voir Figure 0). Le panorama des technologies numériques est particulièrement large sur ces thématiques, notamment au regard des adventices.

Figure 0. Exemple de leviers activables pour la gestion des bioagresseurs. Source : SGPE (2024)

Je terminerai en rappelant que je rédige des dossiers de vulgarisation et non pas des articles scientifiques (même si j’ai pu en écrire dans le passé). Ces dossiers sont néanmoins largement creusés et fouillés. Ils sont la synthèse (parfois à peine remaniée) de ce que j’ai pu lire et/ou écouter de mes interviewés. La vulgarisation n’est pas pour moi une simplification outrancière de la réalité mais bien une façon de rendre la science plus accessible. J’essaye de rendre ce travail au maximum objectif même si je reste forcément engagé dans mon écriture.

Merci de bien garder ça en tête tout au long de la lecture de ce travail !

Une forte dépendance à l’usage des produits phytosanitaires

Les produits phytosanitaires (herbicides, insecticides, bactéricide, acaricide, nématocides, etc) sont utilisés pour protéger les végétaux et les produits des cultures en détruisant ou éloignant les organismes nuisibles indésirables (y compris végétaux indésirables) ou en exerçant une action sur les processus vitaux des végétaux (SGPE, 2024). Ces produits participent ainsi à sécuriser la production alimentaire en évitant des baisses de rendements et des dégâts biotiques trop importants (on pourrait néanmoins relativiser cet apport des produits phytosanitaires en regardant sur le long terme).

En France, l’usage des substances actives hors biocontrôle et agriculture biologique serait en cours de diminution même si les doses d’utilisation restent très variables entre les substances actives (Figure 1. BNVD, 2022). C’est en tout cas le constat que fait le gouvernement suite à la présentation en début 2024 de la stratégie Ecophyto 2030.

De leur côté, les produits de biocontrôle et ceux utilisés en agriculture biologique seraient au contraire à la hausse et expliqueraient les tendances haussières globales de vente de produits phytopharmaceutiques. Les adhérents du réseau Phyteis mettent en avant que les produits de biocontrôle représenteraient près de 35% de leur chiffre d’affaires total en 2023.

Figure 1. Evolution des consommations de substances actives par types d’usages en France entre 2009 et 2021.

Depuis ses débuts, la stratégie (ou plutôt les stratégies) Ecophyto n’a pas fait l’unanimité dans sa capacité à réduire de moitié l’usage des phytosanitaires (Assemblée Nationale, 2023). Les fermes Dephy lancées par le gouvernement comme fermes pilotes pour enclencher des réductions importantes de produits phytosanitaires ont du mal à atteindre les objectifs très ambitieux fixés.

Il est peut-être nécessaire d’insister sur le fait que se passer d’une moitié de ces substances actives n’est en réalité pas une mince affaire. Les impasses techniques de certains itinéraires (la gestion des graminées en grandes cultures, la gestion des insectes ravageurs de la famille des coléoptères en semences et en plants, ainsi que lors du stockage des grains, mais aussi le mildiou et le black-rot en viticulture, la gestion des adventices mais aussi des lépidoptères en horticulture et en fruits et légumes….), le besoin de sécurisation des rendements des agriculteurs, la prise de risque non accompagnée des agriculteurs ou encore la difficulté à lutter contre toutes les formes de bioagresseurs doivent rentrer en ligne de compte. Au regard de ces sujets (et certainement de pas mal de lobby), l’Europe a récemment légiféré pour allonger la période d’utilisation du glyphosate de 10 ans, et des dérogations avaient été accordées aux néonicotinoides pour lutter contre la jaunisse de la betterave dans les années 2020.

Les querelles incessantes autour de ces hausses et/ou baisses de vente de produits dépendent généralement :

- de la période temporelle de référence à laquelle les critiques font écho pour comparer les niveaux actuels (2009-2010, 2015-2018…),

- de la considération ou non des produits de biocontrôle et de ceux utilisés en agriculture biologique, et

- également de l’unité utilisée pour mesurer l’usage des produits phytosanitaires (IFT – Indice de fréquence de traitement, QSA – Quantité de Substance Active, NoDU – Nombre de Dose Unité, Harmonized Risk Indicator – HRI-1 et 2…).

Des acteurs plaident d’ailleurs pour une refonte des indicateurs quantitatifs. A titre d’exemple, les NODU (nombre de doses unités) expriment une utilisation de produit par rapport à une dose homologuée. Dans la mesure où la dose baisse avec les évolutions législatives, l’indicateur NODU augmente ainsi naturellement si les pratiques restent les mêmes toutes choses égales par ailleurs. Notons également que les produits phytosanitaires ne sont pas toujours utilisés l’année où ils sont achetés.

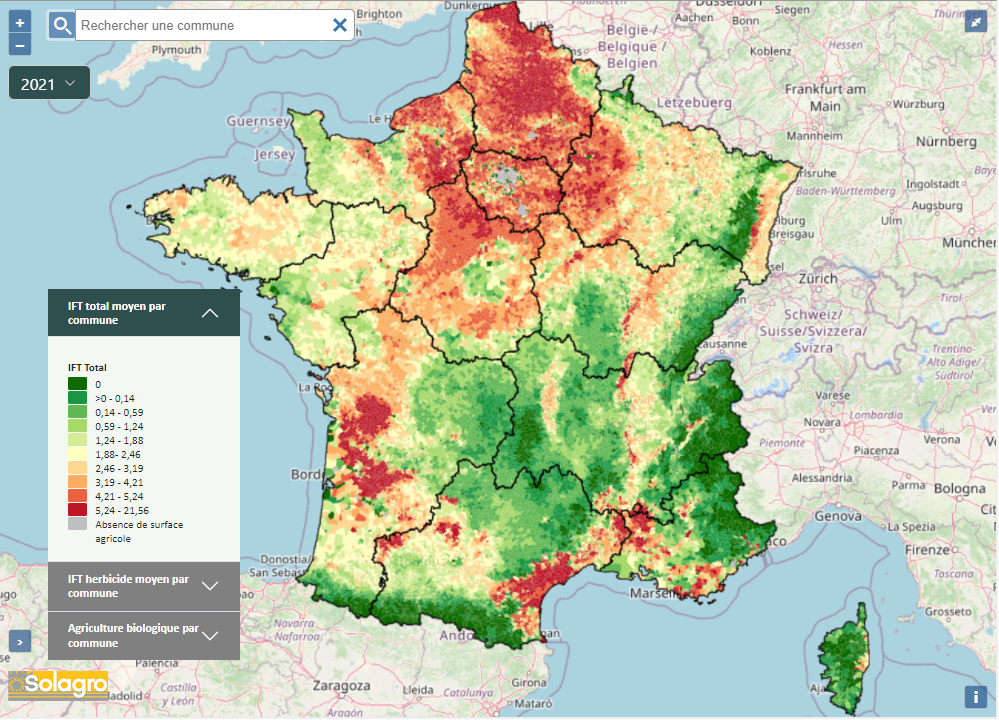

La cartographie des IFT (Indice de Fréquence de Traitement) en France est principalement représentative de la territorialisation des productions françaises, avec notamment les productions viticoles (voir dossier de blog sur l’agro-équipement et Ecophyto) et les productions de grandes cultures légumières dans le nord de la France comme la betterave ou la pomme de terre (Solagro, 2022). En France, 80% des achats de produits phytosanitaires sont concentrés sur les filières grandes cultures et viticulture (SGPE, 2024).

Figure 2. Les Indices de Fréquences de Traitement Totaux moyens par commune en 2021. Source : Solagro. L’IFT évalue le nombre de doses homologuées apportées par hectare cadastral. L’IFT d’un traitement est calculé comme le ratio entre la dose appliquée et la dose de référence du produit utilisé multiplié par la part de surface traitée.

La France reste encore dépendante de l’usage des produits phytosanitaires. Cette dépendance s’exprime aussi par le fait qu’une bonne partie des substances actives nécessaires à la formulation des produits phytosanitaires ne serait pas produit en Europe et que les procédés de fabrication de ces substances actives serait réalisée dans différents pays (CGAAER, 2023b). La France aurait néanmoins un solde exportateur net de plus d’1 milliards de dollars sur les produits phytosanitaires (SPGE, 2024). Cette dépendance est également liée à l’érosion de la diversité génétique des productions agricoles que nous produisons dont la base génétique est devenue plus étroite et aux itinéraires agricoles relativement standardisés qui ont été façonnés par des dizaines d’années d’évolutions techniques, réglementaires et socio-économiques.

Dans la mesure où les systèmes culturaux conventionnels se sont en partie structurés avec l’utilisation des produits phytosanitaires (sélection génétique, itinéraires techniques, etc.), il n’est pas facile de comparer les systèmes avec et sans produits phytosanitaires, toutes choses égales par ailleurs (The Shift Project, 2024).

Tous les scénarios de transition agricole (Afterres, TYFA, ADEME…) tablent sur une baisse de la quantité de phytosanitaires utilisés. Ces produits ont effectivement des impacts avérés sur la biosphère en général (biodiversité, sol, eau) et sur la santé humaine. Les substances actives peuvent être rémanentes dans l’environnement, et notamment dans les sols, pendant de nombreuses années. Sans défendre corps et âme l’agriculture dite conventionnelle, notons quand même que les produits phytosanitaires autorisés en agriculture biologique, même s’ils sont d’origine naturelle, peuvent être eux-aussi néfastes pour la biodiversité (ex : spinosad, neemazal). Il conviendra également de questionner la balance bénéfices-risques entre d’un côté la suppression des molécules actives très efficaces (et potentiellement très nocives) mais nécessitant peu de traitements et passages dans les champs, et de l’autre côté, l’utilisation de substances moins efficaces mais moins néfastes (celles de l’agriculture biologique ou du biocontrôle) mais appelant à des passages plus réguliers et potentiellement des phénomènes de résistance eux-aussi.

Fin 2023, le gouvernement a lancé le programme PARSADA, un plan d’action stratégique pour l’anticipation du potentiel retrait européen des substances actives et le développement de techniques alternatives pour la protection des cultures. L’intention première étant d’appuyer techniquement les agriculteurs et agricultrices quant au risque de retrait du marché de certaines substances actives.

Suite à la séparation de la vente et du conseil de produits phytosanitaires pour éviter les conflits d’intérêt, une majorité des négoces et des coopératives se sont tournées vers les activités de vente de produits. Les conseils stratégiques phytosanitaires (CSP) que doivent recevoir les agriculteurs pour maintenir leurs certiphytos et ainsi leur capacité à continuer à utiliser des produits phytosanitaires sur le terrain sont pour le moment encore loin d’être tous prodigués (Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, 2023). Le CGAAER pointe que les calendriers et objectifs demandés aux acteurs agricoles ne pourront pas être respectés, faute notamment de conseillers indépendants et de non-respect effectif sur le terrain de la séparation de vente et de conseils simultanés.

Quels outils numériques sont à disposition ?

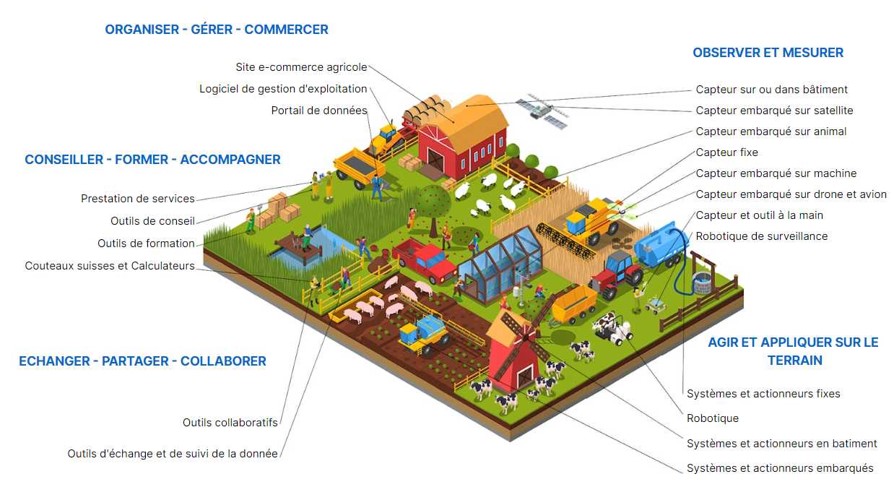

Notre travail de recensement collaboratif d’outils numériques en agriculture (Wiki Agri Tech – https://www.wiki-agri-tech.com/) nous a amené à catégoriser l’écosystème numérique en 5 grandes fonctions (Voir Figure 3). Sans représenter en détail cette discrimination, vous pouvez grossièrement retrouver :

- Les capteurs et instruments de mesure [Observer et Mesurer]

- Les bases de données et logiciels de gestion parcellaire [Organiser – Gérer – Commercer]

- Les outils d’aide à la décision embarquant des modèles agronomiques simples ou avancés [Conseiller – Former – Accompagner]

- Les réseaux d’observation, outils collaboratifs ou outils d’échange de données [Echanger – Partager – Collaborer]

- Les robots et les actionneurs [Agir et Appliquer sur le terrain]

Figure 3. Les cinq grandes fonctions des technologies numériques en agriculture jusqu’à la porte de la ferme. Source : Wiki Agri Tech. Retrouvez notre livre blanc !

Dans le domaine de la gestion des bioagresseurs, les objectifs des outils numériques sont assez larges. Nous en reparlerons plus précisément dans les parties dédiées. On retrouvera par exemple pêle-mêle :

- Surveiller le territoire (en temps réel ou décalé) sur la venue d’un risque.

- Retarder et/ou Eviter les traitements phytosanitaires, que ce soient pour des raisons économiques ou environnementales

- Evaluer un risque d’apparition d’une maladie pour (re)penser sa stratégie de protection des cultures

- Initialiser un paramétrage de modèle agronomique ou Vérifier qu’un modèle ne dérive pas trop pour caractériser au mieux des pics de bioagresseurs à venir

- Définir des zones témoins ou des parcelles sentinelles pour s’assurer d’une exhaustivité maximale sur la représentation que l’on se fait des bioagresseurs

- Economiser du temps de tour de plaine pour le suivi in-situ des bioagresseurs

- ….

Tous ces objectifs nous ramènent à des dimensions spatiales et à des temporalités différentes :

- La détection des bioagresseurs qui peut se faire en temps réel ou en décalé.

- L’identification, la reconnaissance ou la discrimination des bioagresseurs qui peut se faire une fois la détection réalisée, c’est-à-dire lorsque l’on connait la présence ou non d’un bioagresseur

- L’anticipation de la venue d’un bioagresseur qui permet de prévenir et de potentiellement s’adapter à son arrivée

- La prédiction d’un bioagresseur qui permet de se projeter en avant dans le temps et évaluer la présence ou le niveau d’infestation ou de sévérité d’attaque d’un bioagresseur dans le futur

En fonction des bioagresseurs, ces dimensions n’ont pas toutes le même intérêt. La prédiction de maladies a par exemple plus de pertinence que leur détection dans le sens où il est souvent trop tard lorsque ces dernières sont visibles.

La gestion des bioagresseurs doit aussi se raisonner d’un point de vue économique et organisationnel pour les agriculteurs. Certaines filières agricoles ont plus d’intérêt que d’autres à s’atteler au sujet de la protection des cultures parce que la valeur ajoutée ou la sécurisation des rendements y est plus importante. Ces considérations technico-économiques impactent ainsi le niveau d’outillage numérique de chaque filière végétale parce que le marché aura tendance à privilégier les filières pour lesquelles les débouchés sont les plus importants (The Shift Project, 2024 – note sur les technologies agricoles). Chacune des trois sections suivantes est organisée de façon assez similaire : une cartographie des acteurs en présence et des clefs de lecture pour comprendre l’application des technologies numériques. Les outils et/ou fournisseurs d’outils numériques présentés ne sont pas nécessairement exhaustifs. Nous vous invitons à visiter notre plateforme Wiki Agri Tech et à référencer vous aussi des outils que vous n’y auriez pas trouver.

Pour la gestion des adventices

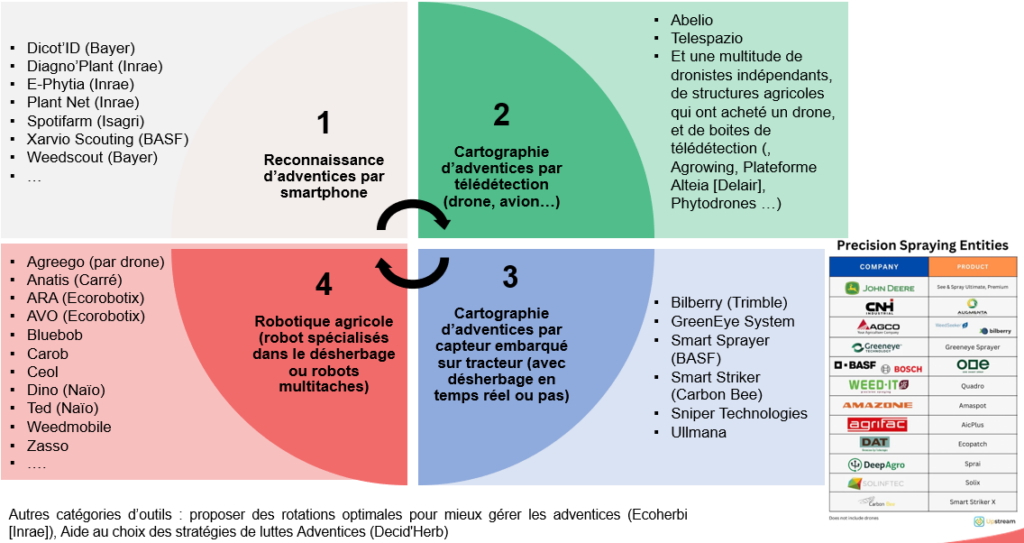

Décryptage rapide du panorama des outils numériques au regard des adventices

Les adventices sont certainement l’entrée principale des technologies numériques sous l’angle des bioagresseurs (Figure 4). La détection aura d’autant plus d’intérêt pour les cultures à haute valeur ajoutée (enjeu économique) ou les cultures avec les IFT (Indices de Fréquences de Traitement) les plus élevés (enjeu environnemental). Certaines cultures pourraient être ciblées pour des raisons de droit à produire, en s’assurant par exemple de l’absence d’alcaloïdes dans les récoltes).

Pour des acteurs de petite taille ou de taille industrielle (ex : négoces, agro-industriels), la détection peut appuyer l’organisation et la logistique des chantiers de récolte, évaluer le niveau d’infestation restant post désherbage (ex : repousses post-glyphosate) et orienter des récoltes différenciées pour limiter l’infestation du matériel de récolte (pourrait-on imaginer aussi dévitaliser les graines d’adventices avant moisson?). Au-delà d’une application différenciée, les outils de détection peuvent servir à appuyer un diagnostic parcellaire en ce sens qu’il y a toujours un risque à laisser ou non les adventices dans les champs. On pourra par exemple se demander s’il est possible de sauver une partie de parcelle si les adventices sont localisées spatialement.

Les outils de reconnaissance de plantes sont assez nombreux. Il n’est pas toujours évident de savoir si ces outils sont également capables de reconnaitre les adventices (sauf pour les outils qui viennent de firmes phytosanitaires et qui y sont dédiés). On retrouve également des initiatives d’identification de plantes du type Flore Bonnier des années 80-90, remises au gout du jour informatique (E-phytia, DiagnoPlant…)

Il est manifeste que les services opérationnels de détection d’adventices par télédétection (avion, drone, satellite…) sont détenus par seulement quelques acteurs du marché. Pour les autres, ces prestations sont plutôt réalisées par des acteurs freelance (entreprises de dronistes ou autres). Si la proposition d’un nouveau service de détection (nouvelle adventice, nouvelle plante) est relativement facile (toute proportion gardée), l’industrialisation à large échelle d’un service opérationnel est au contraire beaucoup plus compliquée. Ce passage à l’échelle demande à l’heure actuelle de développer un réseau de télépilotes (avec un coût du travail en France plus important) et de mettre en place les infrastructures informatiques (accès à du réseau pour envoi de données, base de données pour stocker les images, routines pour traiter les images) adaptées.

Le survol des parcelles par drone et avion rajoute également un temps supplémentaire de surveillance puisque les cartographies d’infestation d’adventices devront être ultérieurement envoyées dans un agro-équipement pour une action au champ. Cette surveillance aérienne permet néanmoins de prioriser les chantiers de désherbage et de gagner en efficacité opérationnelle – nous aurons l’occasion d’en reparler. Un survol régulier dans le temps permet aussi de réaliser un suivi dynamique des adventices. C’est par exemple l’occasion pour un acteur agricole de se demander comment évolue l’organisation spatiale des ronds de chardon dans ses parcelles pour en évaluer sa capacité de maitrise ou pour juger si les ronds de chardon repartent plus vite après certaines pratiques agricoles ou cultures données.

Figure 4. Panorama des technologies numériques adaptées à la gestion des adventices en agriculture. Quelques adventices détectées par télédetection : Datura, Ambroisie, Morelle, Liseron, Chardon, Rumex…

De nombreux capteurs embarqués sont déployés sur les agro-équipements pour permettre une détection des adventices en temps réel et une transmission des commandes à réaliser aux outils de désherbage attelés derrière le tracteur, avec des systèmes de coupures de tronçons ou de régulation de buses. Ces systèmes de détection restent néanmoins particulièrement chers (parce qu’il faut potentiellement ajouter une caméra tous les 10 mètres sur une rampe de pulvérisation). Ce type d’action ne s’adressera donc pas à tous les types d’agricultures

On retrouvera enfin de (très) nombreuses propositions robotiques terrestres dont le positionnement marketing s’est construit autour de la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires. Les modes de désherbage y sont ici très variés (chimique, mécanique, électrique, laser…). En France, la pulvérisation par drone est encore fortement limitée.

Les enjeux de la détection d’adventices par caméra

La détection des adventices se fait principalement par caméra (qu’elle soit embarquée sur un tracteur, un avion ou un drone) et on pourrait même dire qu’elle se fait presque exclusivement par caméra RGB (dans le visible). Les mesures multi-spectrales et hyperspectrales ne semblent pas les plus adaptées. Et c’est certainement la résolution spatiale des images RGB qui apportent le plus à la qualité de la détection. Pour les vols en altitude, la précision sera d’autant plus fine que l’altitude est basse, augmentant de facto le débit d’inspection parcellaire.

On retrouve ici deux cas de figure avec des niveaux de difficulté variée. D’un côté, la détection « Green on Brown » (Vert sur Marron) qui engage une détection d’une adventice sur un sol nu (en pré-levée de la culture ou sur l’inter-rang). C’est par exemple le cas de l’inter-rang sur les cultures sarclées où l’on peut globalement désherber tout ce qui n’est pas dans le rang. De l’autre côté, plus difficile, la détection « Green on Green » qui demande à détecter une adventice dans un couvert végétal (en post-levée de la culture). Dans la mesure où il devient nécessaire de séparer l’adventice de la culture d’intérêt (toutes les deux des plantes aux couleurs assez proches), vous comprendrez que c’est sensiblement plus compliqué.

Les algorithmes de détection et reconnaissances doivent être entrainés culture par culture. Ces algorithmes semblent fonctionner d’autant mieux sur les cultures sarclées, avec des rangs bien séparés (les inter-rangs ne doivent pas être trop étroits). D’un point de vue cinétique de développement végétatif, la détection est plus compliquée sur pré-récolte ou lorsque des bouts de feuilles d’adventices dépassent de la végétation à récolter que sur des stades précoces ou la culture de rente est peu visible. Certains acteurs arrivent à discriminer des adventices à un stade à peine plus gros que celui des cotylédons. La qualité de la détection d’adventices sera d’autant plus fine que le semis initial de la culture de rente est précis ce qui pourrait favoriser à terme une intrication d’autant plus forte entre les acteurs de la chaine agricole. L’observatoire des usages du numérique agricole témoigne par exemple d’ETA (entreprises de travaux agricoles) ne souhaitant désherber que des surfaces qu’ils ont eux-mêmes semées (Observatoire des usages du numérique, 2024). Le plus gros frein reste la labellisation des images d’adventices (que ce soit des ressources internes du fournisseur de services numériques ou chez le client directement), avec un besoin d’images relativement variées en termes de conditions d’acquisition. Les services opérationnels peuvent utiliser les algorithmes en routine ou en détection semi-supervisé, suivi ensuite par le passage d’un spécialiste (malherbologue par exemple).

Pour la gestion des ravageurs

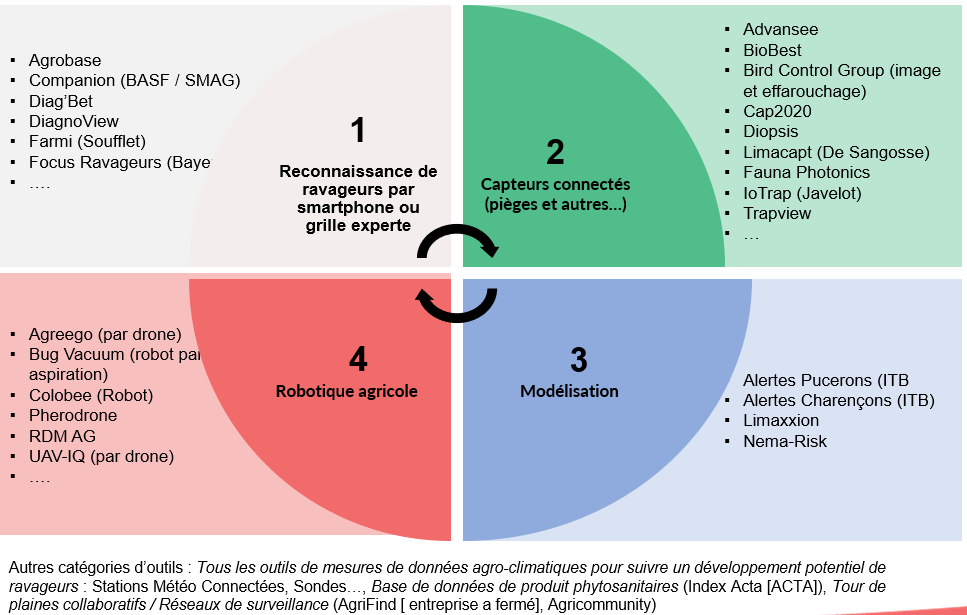

Décryptage rapide du panorama des outils numériques au regard des ravageurs

On retrouve ici quelques applications smartphones d’aide à l’identification de ravageurs. Ces outils ne semblent encore pas trop dans les mains des professionnels alors que l’enjeu de reconnaissance sur le terrain est important.

La grande majorité des capteurs sont ici des pièges connectés basés sur de l’analyse d’images pour de la reconnaissance d’insectes. Ces pièges ont pour intention de détecter correctement les débuts des vols et la dynamique de vol de ravageurs pour des prises de décision ultérieures. Le traitement d’images est plus couteux mais beaucoup plus fiable au comptage d’insectes près. Parmi les autres instruments de mesure recensés, on trouvera :

- des outils tournés vers de l’analyse sonore pour l’identification des insectes (pas besoin de piégage dans ce cas-là),

- des pièges avec analyses de mouvement par capteur infrarouge,

- des capteurs de type radar (un peu comme ceux évoqués dans un dossier précédent sur les outils numériques au service de l’apiculture),

- des capteurs d’effarouchage (dans ce cas-là, on s’arrête souvent à l’absence/présence d’animaux) ou encore

- des caméras embarquées sur des piquets fixes pour de la prise d’image régulière.

Les outils de modélisation de ravageurs existent mais sont moins nombreux que dans le cadre des maladies même s’il semble y avoir une tendance générale à la hausse du nombre d’outils d’aide à la décision (OAD) pour suivre la dynamique des ravageurs. Les pièges connectés évoqués plus haut s’arrêtent souvent au stade de la détection – très peu s’intéressent à la modélisation de l’évolution des populations de ravageurs (c’est le cas de Trapview par exemple). Les propositions présentées sont souvent spécifiques à des cultures ou à des ravageurs particuliers. Les outils peuvent être basés sur de la modélisation associée à une base de données d’observation (comme pour les outils d’Alerte Puceron et Charençons de l’ITB et le réseau BSV [Bulletin de Santé du Végétal]). On pourra trouver aussi des grilles de décision calibrées sur le terrain par expérimentation.

Les robots existants sont plutôt des drones et proposent des services d’épandage de trichogrammes ou autres solutions de biocontrôle. Quelques robots terrestres existent, peut-être plutôt à l’état de recherche, sous la forme de robots aspirateurs (type Bug Vacuum) ou secoueurs (Colobee pour les doryphores de pommes de terre).

Figure 5. Panorama des technologies numériques adaptées à la gestion des insectes et ravageurs en agriculture.

Les enjeux du suivi des ravageurs avec les outils numériques

Pyrales, Césamies, Noctuelles, Puceron vert ; Papillons et pucerons apparaissent comme les insectes les plus suivis. Les demandes principales actuelles tournent autour du maïs et relativement peu pour le blé, peut-être parce que l’impact d’un ravageur ne justifie pas le coût d’un traitement. Le puceron vert, porteur de la jaunisse de la betterave, est nocif contrairement au puceron noir simplement suceur piqueur (mais la détection automatique par piège connecté ne permet pas de descendre au stade du puceron). En arboriculture et en vigne, ce sont également des papillons qui sont principalement recherchés : les tordeuses (eudemys, cochylis…), les cicadelles (flavescence dorée, cicadelle verte), les carpocapses.

Chaque piège et chaque insecte sont différents. Tous les ravageurs ont des probabilités différentes de tomber dans les pièges en fonction de contextes climatiques locaux (luminosité, taux d’humidité, vent…). Et il reste très difficile de compter le nombre d’insectes présents sur un hectare. Les comptages d’insectes ne corrèlent pas nécessairement avec la vraie pression au champ. Les insectes ne tombent pas aléatoirement dans les pièges. Ils peuvent par exemple voler d’autant plus que les conditions sont chaudes et sèches. Les pucerons sont par exemple plus attirés par les feuilles de betteraves que par les plaques jaunes des pièges. Beaucoup de pièges à phéromones ne capturent que les insectes mâles. Le sexe-ratio des insectes n’est pas toujours stable.

On pourrait dire que l’intensité des capteurs montre plutôt l’évolution métabolique des insectes que leur réelle présence. On sait juste que l’insecte est là mais pas toujours en quelle quantité. La généralisation du piégeage n’est donc pas vraiment possible et demander de passer du temps (paramétrage de nouveaux modèles, adaptation de modèles existants) pour la détection de nouveaux ravageurs.

Force est de constater que la majorité des outils s’intéressent à l’observation plutôt qu’à la prédiction, et même ces observations manquent. La modélisation aura du mal à arriver sans un niveau correct d’informations, d’un bon maillage (avec une bonne localisation, près des zones où les foyers de contamination sont les plus susceptibles de démarrer) et d’une capacité à être réactif rapidement en cas de détection ou de prédiction d’arrivée de vols d’insectes. L’enjeu reste de savoir estimer correctement la densité de ravageurs dans les champs sans faire trop d’échantillonnage. Des systèmes d’alertes partagés, avec des réseaux de piégage collaboratifs pourraient avoir du sens. Outre l’intérêt financier pour les producteurs qui partageraient ces réseaux de piégeage, ces réseaux permettent aussi de mieux suivre par exemple les dynamiques d’insectes migrateurs. La modélisation, quand elle est réalisée, se base souvent sur des données climatiques connexes. Des données auxiliaires de paysage (surfaces de colza et/ou de forêt proche, surface et taux d’enherbement, indices de biomasse de cultures proches, etc) pourraient aussi aider à expliquer les dynamiques observées.

Il semblerait que l’on soit en mesure de faire de la prédiction sur très peu de ravageurs et d’insectes par rapport à ce qui existe en totalité, peut-être en partie parce que les traitements de semence et autres actions de protection ont limité le besoin de se poser trop de questions sur les insectes d’une manière générale.

Pour la gestion des maladies

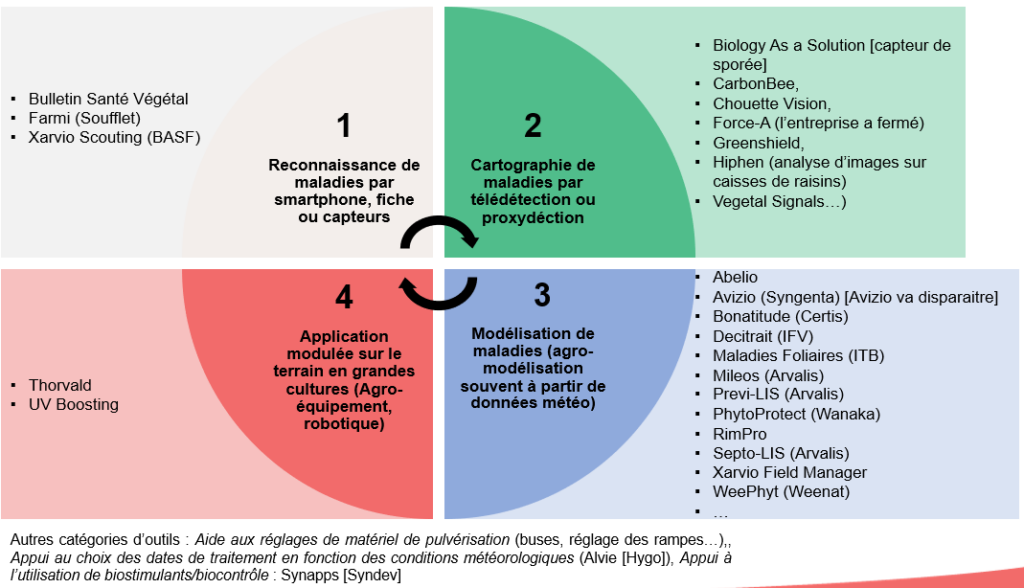

Décryptage rapide du panorama des outils numériques au regard des maladies

Les outils et services de surveillance ou d’appui à la reconnaissance de maladies par smartphone sur le terrain sont relativement peu développés.

Il ne semble pas y avoir non plus vraiment de services opérationnels à grande échelle sur la détection de maladies. On trouve ici quelques outils spécifiques qui ont pu être proposés (ex : les outils de fluorescence de Force-A pour la vigne qui s’est arrêtée depuis, ou les capteurs de sporée d’entreprises comme Biology as a solution). Les capteurs de sporée cherchent à mesurer l’inoculum de mildiou dans l’air pour modéliser par la suite un potentiel infectueux et suivre les premières germinations pour positionner au mieux les interventions culturales. Les autres entreprises proposent plutôt des services sur mesure de cartographie pour des détections de maladies spécifiques bien qu’il soit relativement difficile de connaitre la capacité de détection de ces outils.

La majorité des services/outils proposés vont dans le sens de la mise à disposition de prévisions maladies (stades de développement, risques…) obtenues à partir de modèles souvent développés par Arvalis (Prévi-LIS [pour la prévision de risque], Stadi-LIS [pour la prévision de stades de développement maladies]). La concurrence entre les entreprises se joue alors plutôt sur l’ergonomie de l’outil et sur l’expérience utilisateur – les moteurs de calculs sont laissés à la main d’Arvalis. Les résultats de ces modèles ne sont pas spatialisés à une échelle plus fine que la parcelle. Ce sont « simplement » des prévisions moyennes parcellaires, développées majoritairement à partir de données météorologiques. Ces données météo peuvent être locales (stations météo) ou provenir de fournisseurs plus généraux. Les outils d’Arvalis (classiquement utilisés) peuvent être utilisés tels quels ou en rajoutant une couche d’interprétations basée sur l’observation ou sur les maladies mal connues.

Voici quelques exemples que l’on peut attendre en sortie de modèles :

- les jours favorables ou défavorables au développement de la maladie,

- la dynamique de maladie (ex : comment les spores splashent etc…) pour prédire la maladie non visible (feuilles contaminées) et émergence des symptômes,

- un calendrier de traitement en sortie,

- une date de franchissement d’un seuil (première fois où la maladie franchit un seuil dans l’année),

- un maximum de maladies en fin de campagne

- une prédiction de semaine à semaine (ex : à partir de la météo des 3 dernières semaines, on tente de prédire ce qui va arriver la semaine d’après)

On ne retrouve pas non plus beaucoup d’outils robotiques spécialisés sur les maladies. Quelques robots proposent une protection des cultures par UV. Le passage régulier d’agro-équipement ou de robots pourrait être une source d’acquisition de données agro-environnementales même si l’utilisation de telles données n’est pas encore très claire. Plutôt que des outils robotiques, ce sont plutôt ici des systèmes de coupures de tronçons ou d’actionneurs on/off (voire en capacité de faire de la modulation par exemple pour des phénologies ou développement de feuillage différents) qui sont présents sur le marché. Le sytème Smart Mac de Diimotion permet par exemple de couper la pulvérisation viticole lorsqu’aucune plante n’est détectée. Cette détection peut se faire par imagerie, Lidar, ou plus simplement par positionnement GNSS.

Figure 6. Panorama des technologies numériques adaptées à la gestion des maladies en agriculture.

Les enjeux du suivi des maladies avec les outils numériques

Les interviewés évoquent de nombreuses maladies plutôt bien modélisées : plusieurs sur grandes cultures, septorioses et maladies de la vigne et de l’arboriculture.

La détection par capteur n’est pas évidente. Via l’utilisation de caméras, le niveau de précision des images est plus compliqué à mettre en place sur maladies (que sur adventices par exemple). Pour capter des stress biotiques précoces, il est nécessaire d’être positionné au bon moment et dans de bonnes conditions d’acquisition. La détection fonctionne mieux par caméra RGB que par capteur multispectral ou hyperspectral (comme pour les autres bioagresseurs d’ailleurs), sans être certain néanmoins d’être en capacité de détecter des symptômes précoces. Le tour de plaine humain restera encore visiblement pendant longtemps en place, même si l’on pourrait imaginer des passages d’engins motorisés ou drones pour faire de l’inspection à intervalles réguliers.

Au regard des maladies, il faudrait que les capteurs soient meilleurs que les modèles. Malgré tout, une fois que les modèles marchent et qu’ils ont été paramétrés sur quelques variables agronomiques (variétés, type de sol, densité), ces modèles sont scalables et relativement économiques. En considérant en parallèle la dynamique d’adoption des stations météo connectées, on peut imaginer que les modèles agro-climatiques sur les maladies végétales continuent à progresser.

Toute une série de modèles a été développé depuis les années 70 jusque dans les années 90, repris par la suite par le bulletin de santé du végétal et les instituts techniques. Certains modèles n’ont ainsi presque pas évolué depuis les années 80 et il pourrait être légitime de requestionner leur capacité de fonctionnement. On peut effectivement discuter des changements de pratiques agricoles et de l’évolution des données climatiques depuis les années 80. Refouiller ces « vieux » modèles implique de revenir sur des sources de données ou modèles qui ne sont pas nécessairement bien documentés, avec des pertes de code (seuls les exécutables sont disponibles) ou de données. Certaines compétences peuvent également manquer suite à des départs à la retraite. Ces modèles, souvent mécanistes, cachent parfois de grosses relations statistiques.

Tentons de prendre un peu de recul

Piloter ou mesurer les bioagresseurs

Est-ce que la détection voire même l’identification de bioagresseurs fait sens s’il n’est pas possible d’utiliser cette information dans une prise de décision ou intervention culturale ultérieure ? Les capacités de détection d’adventices (« green on brown », et « green on green ») avancent et certains acteurs sont en mesure d’aller jusqu’à la discrimination de grandes familles d’adventices : dicotylédones, graminées ou encore pérennes. Dans la mesure où des produits anti-graminées et anti-dicotylédones existent et sont différents, la distinction de ces grandes familles d’adventices fait sens pour éviter ou limiter des traitements phytosanitaires.

Nous pourrions essayer de pousser cette discrimination jusqu’à l’espèce d’adventices, c’est-à-dire en intra-famille, en ce sens que toutes les graminées ne sont pas nécessairement néfastes pour la culture de rente. Encore faut-il avoir à disposition les produits (nous n’avons pas toujours de produits monospectres utilisables) pour le faire et faut-il que le passage supplémentaire (ou pas) demandé soit acceptable d’un point de vue technico-économique. Le niveau de détection d’adventices doit également être relié au débit de chantier de l’action de désherbage. Si la reconnaissance en temps réel impose de diminuer grandement la vitesse du tracteur, on peut comprendre que les enjeux logistiques du désherbage remettent en question l’intérêt de la détection d’adventices. On pourra néanmoins se demander si ce raisonnement tient vraiment la route.

Une phase intermédiaire pour la gestion des adventices pourrait tourner autour d’une application bi-dose de manière à séparer le traitement sur les petites et grandes adventices. Lorsqu’un programme phytosanitaire est établi, on base généralement la dose maximale sur la plus grosse adventice mais la majorité des adventices n’a généralement pas besoin de recevoir cette pleine dose. Il pourrait ainsi être pertinent d’utiliser une dose de fond équivalent demi-dose et, lorsqu’une grosse adventice est détectée, de pousser la dose pleine spécifiquement.

Pour les maladies, le résultat de la détection est généralement trop tardif (en septoriose sur blé, on peut avoir le temps de voir monter la maladie ; en mildiou, ça n’est pas possible). Il faut comprendre que les actions curatives post-détection n’ont que peu d’effets. La mesure n’apporte ici pas d’intérêt pour le pilotage opérationnel. Les outils numériques permettent par contre d’accéder potentiellement à une donnée à un pas de temps plus régulier et d’être ainsi plus réactif (par exemple quelques jours avant de recevoir un bulletin de santé du végétal). Pour les maladies non désirées, on peut se demander s’il y a une réelle plus-value à mettre en place un capteur qui mesure que la maladie n’est pas présente. Si un modèle maladie explicite un fort risque de présence, y-a-t-il un intérêt à avoir un capteur de mesure en surplus, surtout sachant qu’un risque peut être présent sans être visible ? Dans le cadre de maladies, l’utilisation de parcelles sentinelles plus sensibles au risque de maladies peut être un témoin intéressant pour avoir le temps d’agir dans un cadre de temps restreint.

Pour les ravageurs, la détection est souvent possible (voir la section sur les pièges connectés) mais le déclenchement du traitement doit être fait au bon moment et dans la montée du nombre de ravageurs, ni trop tôt, ni trop tard. Les stratégies de traitement ne sont généralement pas vraiment différenciées par type de ravageurs et l’on raisonne généralement en termes de présence ou d’absences d’insectes. Le risque relatif à un ravageur n’est pourtant pas simplement seulement lié à la présence ou abondance mais aussi à l’état de la culture. Terres Inovia met par exemple en exergue le concept de « colza robuste » dans le sens où le traitement n’est pas au même seuil en fonction de la sensibilité du colza et de la densité d’insectes.

Se décentrer une minute des outils numériques

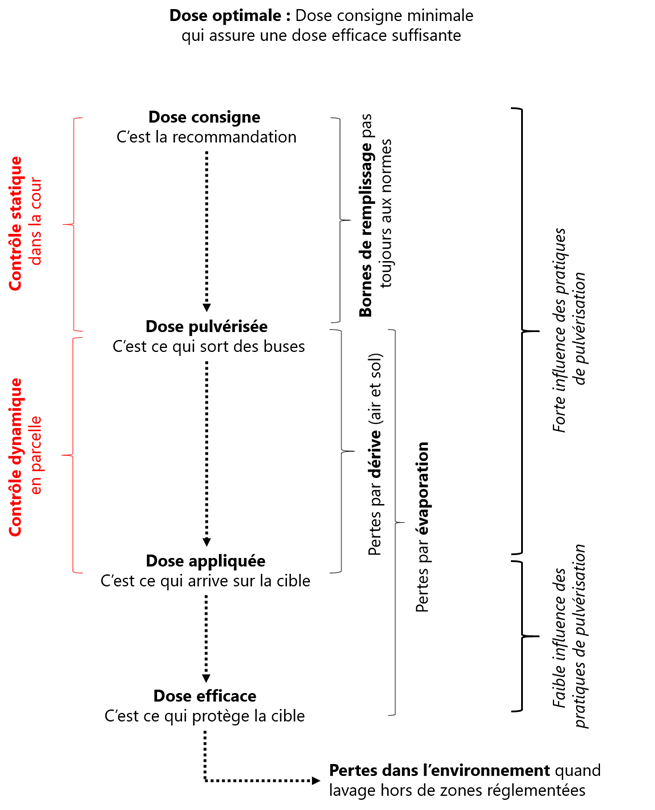

Il reste que les écarts entre les doses de produits phytosanitaires réellement appliquées et les doses consigne ou recommandées peuvent sensiblement varier (voir figure 7). Suivre la dose de produits tout au long de son application témoigne du fait que de nombreuses pratiques peuvent être mises en place avant de penser à de l’outillage numérique : réglage du pulvérisateur, maitrise des préparations de produits à épandre, conditions environnementales pendant l’application…

Figure 7. Clarification des concepts de dose consigne, dose pulvérisée, dose appliquée, et de dose efficace, et dose optimale. Source : Aspexit, 2020.

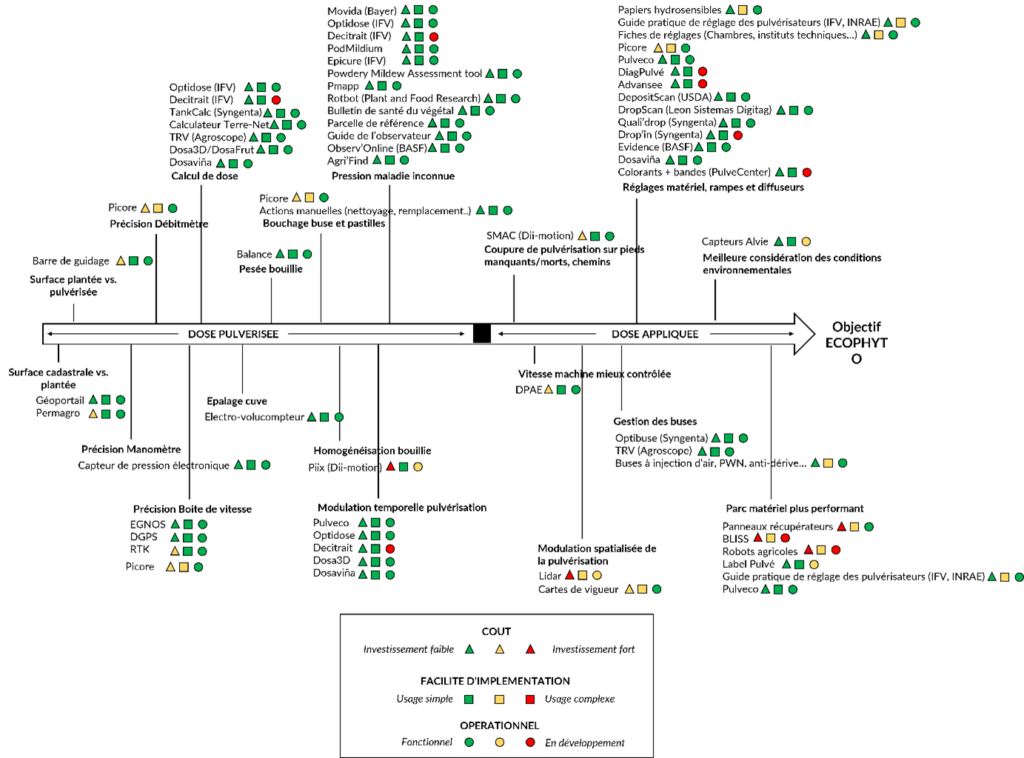

Pour chacune de ces doses, des actions spécifiques peuvent être mises en place, certaines mettant plus ou moins à profit un prisme autour du numérique et/ou de l’agro-équipement, comme en témoignent des précédentes infographies réalisées dans le cadre d’un dossier de blog autour des liens entre l’agro-équipement viticole et les programmes Ecophyto (Figure 8).

Figure 8. Présentation et catégorisation des solutions existantes pour atteindre les objectifs du plan Ecophyto. Ce schéma montre que beaucoup de solutions existent déjà et sont pour la plupart opérationnelles. Source : Aspexit, 2020.

Ces actions sont de différents niveaux, entre des améliorations simples et non couteuses jusqu’à d’autres appelant à des investissements forts et/ou à des changements de manière de penser.

En les comparant à l’état de l’art actuel de la pulvérisation sur le terrain, certaines technologies numériques et/ou agro-équipement très performants peuvent donner l’impression que leur utilisation apporterait des gains de produits phytosanitaires assez spectaculaires. Sans remettre en cause la capacité de ces outils à réduire effectivement les doses, j’oserais rappeler ici que penser le système toute chose égale par ailleurs masque le fait que de nombreuses actions relativement simples à mettre en œuvre pourraient combler l’écart entre la situation actuelle (parfois très largement améliorable) et une situation très technologique. Outre la myriade de leviers non techniques disponibles (qui ne sont pas le lieu de ce dossier), de nombreux témoignages de spécialistes de la pulvérisation viticole témoignent que le béaba de la pulvérisation n’est souvent pas maitrisé par les professionnels agricoles (Aspexit, 2020).

Vers une évolution de la précision des produits phytosanitaires

De manière générale, il est très rare que l’outil (que ce soit un capteur ou un modèle) propose une action à mener. Concernant les ravageurs par exemple, les outils proposent de paramétrer des alertes en cas de pics de population ou de dépassements de seuils. Les outils n’explicitent pas s’il faut aller traiter ou pas, et n’ont pas nécessairement d’informations sur les modes d’actions à disposition (biocontrole ou pas). Sans se déresponsabiliser complètement, les fournisseurs d’outils invoquent le fait qu’il est nécessaire d’avoir une connaissance fine des produits d’application et des cycles de développement de l’insecte (les compétences d’un entomologiste) pour arriver à cette étape-là.

Le BSV (Bulletin de Santé du Végétal) avait initialement l’interdiction de faire de la préconisation. Les éditeurs du BSV ont une attitude précautionneuse et donnent un risque général. Cela peut néanmoins amener de la confusion parce que les sorties brutes des modèles agro-climatiques ne sont pas toujours très compréhensibles. Il est possible d’imaginer des règles qui dépendant du niveau de risque qu’est prêt à prendre l’agriculteur (suivant les acteurs et filières, les philosophies peuvent être différentes). Pour les produits phytosanitaires, cette non-préconisation peut aller dans le sens contraire des objectifs de réduction des phytosanitaires parce que les agriculteurs auront tendance à vouloir traiter s’ils voient des hausses dans les paramètres de sortie des modèles.

L’augmentation de la vente de produits de biocontrôle (voir introduction) est une bonne nouvelle. Malgré tout, ces produits sont souvent moins efficaces que les produits de synthèse conventionnels et appellent ainsi à une précaution d’application d’autant plus importante. Ces produits doivent être utilisés en prévention (et donc avec de très bonnes capacités de détection et d’identification amont) et ce avec la plus grande finesse (avec un agro-équipement bien réglé).

Pour la gestion des adventices, plusieurs acteurs ont la crainte que les leviers de génétique et de biocontrôle ne soient pas suffisants et ont de grosses attentes sur les outils numériques pour appuyer la destruction des adventices si les produits conventionnels sont amenés à disparaitre. Dans le cadre de l’agriculture biologique (même si la filière subit des difficultés importantes à l’heure de l’écriture de ce dossier), les leviers techniques pourront être compliqués à mettre en place. A titre d’exemple, le pouvoir couvrant des variétés sur les adventices fonctionne moins bien en bio parce qu’il y a moins d’azote dans ces agrosystèmes, requérant peut-être d’autant plus des outils pertinents pour appuyer le désherbage. De l’autre côté, en conventionnel, le désherbage mécanique sur des cultures de rente avec du ray grass et vulpin très concurrentielles sur des milieux azotés ne facilite pas la tâche non plus.

Dans la mesure où les outils de type Bulletin de Santé du Végétal (BSV) sont gratuits, les acteurs de terrain voient d’un mauvais œil la souscription à des modèles payants qui pourraient leur apporter des informations de dynamiques de maladies ou de ravageurs locaux. Il reste difficile de faire payer un service pour lequel une alternative gratuite existe, ou même de rendre payant un service initialement gratuit. Quel que soit le produit utilisé (produit traditionnel, biosolutions, etc), il parait légitime de demander une justification de traitement (en gros, pourquoi est ce que vous avez traité) dans la mesure où le vivant est d’une extrême complexité (nous ne sommes pas à l’abri de phénomènes de résistance par exemple). Des obligations de moyens, des obligations de résultats avec résultats intermédiaires, ou des obligations de résultats sous contraintes peuvent être mis en place.

L’organisation des acteurs agricoles et industriels autour de la gestion des bioagresseurs

Nous l’avons évoqué en début de dossier, la protection des cultures est tellement différente en fonction des bioagresseurs que les compétences requises pour travailler sur ces sujets sont extrêmement larges. Au regard de l’outillage numérique dédié à la gestion des bioagresseurs, on se rend compte que les briques technologiques utilisées demandent elles-aussi des compétences particulières et conduisent ainsi des rachats d’entreprises du secteur ou à des coalitions plus ou moins marquées.

A titre d’exemples, un tryptique s’est constitué entre Bosch, Amazone et BASF pour apporter respectivement les caméras, l’agro-équipement, et les modèles agro-climatiques pour actionner le levier de la pulvérisation localisée. L’entreprise Bilberry, spécialisée dans la métrologie et l’analyse d’images s’est faite racheter par Trimble, racheté en cascade lui-aussi par l’équipementier Agco pour centraliser ces compétences. L’entreprise John Deere, agro-équipementier full-liner, propose la solution technique « Sea and Spray » et est ainsi une des seules entreprises à développer des pulvérisateurs et une solution intégrée de gestion des adventices.

La structure Exxact Robotics, filiale du groupe Excel Industries, intègre son capteur « 3S » dans les machines agricoles du groupe. Le fait de rester dans la même entreprise permet de limiter grandement la barrière de la confidentialité et d’aller plus loin dans l’intégration d’outils qu’avec un rétrofit (c’est-à-dire une sorte de seconde monte d’un outil sur une machine déjà existante). En cas de non-fonctionnement du rétrofit ou d’un problème d’efficacité de pulvérisation, le sujet de la responsabilité ou du fautif devient le cœur du problème. Est-ce un problème de dosage ? de détection ? de mauvaise application ? Les facteurs sont tellement multifactoriels qu’il devient difficile de nommer clairement un responsable.

Les firmes phytosanitaires s’y mettent aussi en propre. L’entreprise Bayer augmente son offre de service avec le robot de pulvérisation « MagicSprayer ». L’entreprise Corteva s’est liée avec l’entreprise Sniper Technologies pour garantir une efficacité de désherbage de chardons sur betterave. C’est ici l’entreprise phytosanitaire qui vend une prestation d’efficacité de désherbage associé à du désherbage localisé.

France Pulvé, fédération de plusieurs marques d’équipementiers proposant des outils de pulvérisation, déploie des actions partenariales avec des entreprises de l’Agritech (par exemple Sniper Technologies cité plus haut mais aussi, dans un autre registre, l’outil de gestion parcellaire FieldView de The Climate Corporation).

Rien n’empêchera demain des distributeurs (coops par exemple) d’entretenir des relations étroites avec des entreprises de drones sous la forme d’offres sur étagères pour réduire des doses d’herbicides. Les ETA (entreprises de travaux agricoles) développeront certainement leur offre de désherbage avec réduction d’IFT, notamment dans la mesure où les capteurs embarqués peuvent coûter sensiblement cher et demander à être rentabilisés.

On commence ainsi à voir arriver des évolutions de modèles d’affaires pour certaines entreprises, avec des directions vers ce qu’on pourrait appeler l’économie de la fonctionnalité. Si les produits phytosanitaires étaient avant considérés comme un produit de vente pour les entreprises phytosanitaires, le produit devient une charge nette lorsque l’entreprise vend une prestation de désherbage à l’hectare ou une garantie de culture saine. L’entreprise s’oriente alors plutôt vers une garantie d’efficacité de traitement plutôt qu’une garantie de rendement. On pourra alors questionner un potentiel verrouillage accentué de firmes phytosanitaires qui imposeraient leurs conditions d’application de produits (en valorisant en parallèle leur produits dont ils connaissent les modes d’action et d’efficacité) dans un contrat passé avec un agriculteur sous une garantie d’efficacité de traitement.

Notez également qu’un nouveau comité de normalisation de l’ISO autour du digital en agriculture est en cours avec un focus important sur la protection des plantes.

Les outils numériques pourraient être utilisés pour prolonger des autorisations sur le marché de substances actives. Au vu de la diminution affichée du nombre de substances actives depuis quelques années et de la volonté d’atteindre les objectifs du plan Ecophyto, les firmes phytosanitaires peuvent trouver dans les outils numériques une opportunité pour continuer l’homologation de leurs produits. Par exemple, la pulvérisation localisée suite à une détection en temps réel d’adventices par une caméra embarquée sur la rampe de pulvérisation permet de réduire fortement les doses de produits phytosanitaires utilisées. La moindre disponibilité des solutions chimiques de lutte pourrait être pour ces firmes phytosanitaires un appel à la technologie pour appuyer le déploiement d’offres combinatoires et de produits phytosanitaires combinatoires.

Pour ces entreprises, c’est donc un argument supplémentaire en faveur d’une non-suppression de leurs molécules. Les autorisations de mises sur le marché (AMM) pourraient être ainsi conditionnées à l’utilisation de technologies numériques, sorte d’obligation de moyens, pour assurer une quantité minimale de produits appliqués. Cet enchevêtrement technique questionne quant au verrouillage technologique et à la dépendance au sentier auxquels seraient soumis les agriculteurs et agricultrices s’engageant dans cette voie (The Shift Project, 2024). Cette obligation de moyens priverait également les acteurs agricoles d’user d’autres leviers techniques qui aurait pu leur servir à attendre des objectifs de résultats.

Le CGAAER rappelle néanmoins que l’AMM (autorisation de mise sur le marché) à dose réduite à l’hectare est possible mais qu’à ce jour, elle n’est pas utilisée par les metteurs en marché. La réduction de la dose hectare peut être décidée par l’ANSES sous condition qu’un nouveau cadre réglementaire dépasse son approche actuelle centré sur les risques (CGAAER, 2023c). Les solutions possibles pour pouvoir autoriser des doses hectares réduites permises grâce à la pulvérisation de précision restent donc l’évolution du cadre de l’AMM ou la voie réglementaire.

Dans la même logique, côté agro-industrie, on peut imaginer des réflexions de type cahier des charges secondaires d’industries agro-alimentaires qui obligeraient (ou inciteraient fortement) les agriculteurs à utiliser des outils digitaux pour optimiser leur utilisation d’intrants.

Certains liens ont été établis ou commencent à l’être entre des outils numériques d’aide à la décision et les dispositifs CEPP. L’entreprise Trapview est par exemple certifiée CEPP, c’est-à-dire qu’il est acté que leurs pièges connectés permettent des réductions d’IFT. Les CEPP (Certificats d’Economie de Produits Phytosanitaires) sont des dispositifs dont l’objectif était de contraindre les distributeurs de produits phytosanitaires à réduire leur volume de vente sous peine de sanctions financières. Les distributeurs doivent en quelque sorte compenser leurs volumes de vente par des dispositifs CEPP prouvant qu’ils ont mis en place des actions en faveur de la réduction de l’usage de pesticides. Ces dispositifs CEPP ont été proposés pour faire écho aux certificats d’économie d’énergie (CEE) qui avaient prouvé leur efficacité dans leur secteur. Actuellement, il n’y aurait pas de financement spécifique sur les pièges mais l’on peut imaginer que ces pièges soient appuyés dans le cadre de programme opérationnels (projets européens, fermes DEPHY…). On pourra se demander si la certification CEPP d’un outil numérique témoigne ou non de son fonctionnement généralisé quelles que soient les conditions (agro-médo-climatiques, etc) et sur le long terme. De la même manière, l’obtention de la labellisation HVE en viticulture demande d’avoir mis en place des dispositifs de réduction de dose ou de surveillance sanitaires en groupe. Dans les contrats cadre du ministère, il ne semble pas y avoir d’audits sur la capacité des outils numérique à réduire effectivement ou non les doses.

Questionner l’adoption des outils numériques

L’adoption d’outils numérique est un processus complexe, fait d’aller-retours, et dont les soubassements sont multifatoriels : objectifs de production, aisance à la prise de risque, taille d’exploitations, équipements et outils déjà présents sur l’exploitation…

Le travail de l’Observatoire des Usages du Numérique en Agriculture sur le désherbage mécanique montre que le passage à l’agriculture biologique, et donc au désherbage mécanique, peut être une occasion pour des agriculteurs de se saisir pour la première fois d’outils numériques (par exemple une bineuse avec caméra) pour réaliser ses interventions culturales (Observatoire des Usages du Numérique Agricole, 2024). Cette première intégration de technologies numériques est potentiellement une voie plus large d’ouverture à l’outillage numérique sur la ferme, au fur et à mesure des années.

Parmi les acteurs interviewés, certains témoignent que les pièges connectés seraient aussi un moyen de faire entrer l’agriculteur dans une réflexion élargie vers le piégage. Si des agriculteurs passent le cap des pièges connectés pour faire évoluer leurs méthodes de piégeage manuel, il faut donc comprendre que d’autres commencent seulement à faire du piégeage (ils n’en faisaient pas avant) parce que des pièges connectés sont disponibles. L’outil numérique est ainsi vu comme un appui à l’évolution des pratiques. On trouvera également des agriculteurs utilisant des pièges connectés localisés au sein de parcelles sentinelles pour surveiller que la confusion sexuelle qu’ils ont mis en place est effective et que cette confusion ne dérive pas trop.

Le cas de l’outil Miléos d’Arvalis – outil de prévision du risque de développement du mildiou en pommes de terres – est intéressant pour manifester les interactions entre les technologies numériques. Puisque les modèles de développement maladies de Miléos fonctionnent à partir de données météorologiques, le développement de l’outil est conditionné à l’accès à des données météorologiques de qualité. Le développement des stations météo connectées participe ainsi au développement conjoint de Miléos. Dans le Nord de la France, bastion de la production de pommes de terre françaises, un développement important d’outils numériques a été observé, centré sur la pomme de terre. Le doute persiste malgré tout assez longtemps sur les données issues des technologies numériques. Un piège connecté n’est par exemple qu’une version élaborée d’un piège classique – piège dont on considère d’ailleurs qu’il fonctionne bien. Sur le terrain, nous continuerons pourtant à nous demander si le piège connecté aura vraiment réussi à capter des insectes. Les acteurs agricoles reconnaissent néanmoins que ce type d’outils a de l’intérêt mais l’adoption reste lente.

Une déconnexion de certains outils numériques avec le terrain

On pourrait être surpris de la différence entre le nombre de modèles théoriques autour du développement de maladies et de ravageurs, et ceux réellement opérationnels. La plateforme européenne IPM-Decisions recense pourtant de nombreux modèles de la littérature. Pour être utilisables sur le terrain, les modèles doivent nécessairement être simplifiés pour ne pas engager la collecte de trop de variables d’entrée différentes.

Il faut également accepter que le développement de modèles agro-climatiques prend du temps. Entre la construction de modèles et leur déploiement sur le terrain, il faut plusieurs années parce que les acteurs veulent vérifier que ces modèles fonctionnent vraiment. Des données homogènes en qualité, et parfois sur un pas de temps temporel relativement long sont nécessaires pour entrainer correctement les modèles de prédiction. D’un point de vue économique, les développeurs de ces modèles doivent trouver des compromis entre d’un côté la construction de systèmes dédiés à une situation donnée d’un client dans un pays avec un type de bioagresseur et un produit homologué, et de l’autre côté à proposer des systèmes plus globaux mais un peu moins efficaces.

Pour les centres de recherche, la recherche d’opérationnalisation des modèles n’est pas vraiment valorisée scientifiquement. Des travaux techniques, par exemple pour construire des courbes d’évolution de maladies suite à des inoculations sur feuille à une température et pas de temps donné, ne trouvent pas nécessairement écho dans les journaux scientifiques. Plus généralement, les dispositifs financiers, sont encore très orientés vers l’innovation et trop peu vers le transfert technologique sur le terrain (pour un déploiement et une prise en main concrète dans les fermes agricoles), accentuant toujours plus ces déséquilibres.

Des compétences agronomiques manquantes

Les acteurs interviewés partagent le sentiment d’une perte généralisée des compétences spécifiques à la gestion des bioagresseurs, à savoir la malherbologie, la phytopathologie et l’entomologie.

Se passer de traitement ou tout du moins les limiter fortement demande une connaissance beaucoup plus fine des interactions entre espèces dans les agrosystèmes et un bagage solide sur les cycles de développement et la biologie des adventices, insectes et maladies. Pour les ravageurs par exemple, il est intéressant de connaitre où l’insecte passe l’hiver dans le sol, son taux de survie en fonction des conditions pendant l’hiver, les déclencheurs de sa sortie de sol, son rythme de reproduction… Les insectes sont traités systématiquement alors qu’ils sont très loins d’être dangereux tout le temps. Si l’on savait prédire à l’avance le moment où il pourrait y avoir des explosions de population, on ne serait pas obligés de traiter systématiquement. La plupart des ravageurs sont rarement problématiques mais on limite le risque en traitant tout le temps.

Sur les adventices, l’exemple donné plus haut dans le dossier sur la connaissance des familles voire des espèces d’adventices dans les champs est une opportunité pour éviter certains traitements (un seul passage d’anti-graminées par exemple au lieu d’un passage non spécifique) en allant peut-être même jusqu’à ne pas traiter si les espèces d’adventices sur place n’ont pas d’impact significatif sur la sécurisation des rendements. On en revient alors à la possibilité de discrimination des adventices par les outils numériques dont nous avons parlés et l’accès à des stratégies de lutte ou d’intervention existantes.

Cet appel à compétences croisées est peut être aussi ce qui peut permettre de passer du développement d’outils numériques dits « tactiques » (vision en mode réactif, pour un pilotage à l’année ou en situation de crise) à des outils plutôt « stratégiques » (vision en mode réflexif, pour un pilotage plutôt long terme). Des outils de modélisation stratégiques pourraient travailler à l’échelle de la ferme agricole dans son ensemble pour proposer et hiérarchiser des leviers et actions communes entre les cultures présentes sur l’exploitation. On pourrait en effet imaginer travailler à l’échelle de la rotation plutôt ou de l’assolement complet plutôt qu’au niveau d’une culture ponctuelle sur une parcelle donnée. La vision curative (une solution, un problème) pourrait laisser sa place à une vision préventive par simulation numérique. Dans la mesure où les conditions climatiques, énergétiques ou encore réglementaires vont amener à réduire le périmètre des solutions existantes, travailler au développement d’outils stratégiques pourraient servir à prendre du recul sur nos problématiques complexes.

Entre incertitudes, risques et responsabilités

« Là où il y avait un souci tous les cinq ans auparavant, c’est aujourd’hui tous les deux ans. Le chaos est le nouveau normal ». Ce témoignage trouvé sur les réseaux sociaux retrace pour moi assez bien l’incertitude grandissante à laquelle font face les agriculteurs et agricultrices sur le terrain.

Nos agrosystèmes sont particulièrement fragiles, et leur capacité à être résilience et à s’adapter à des changements globaux profonds – dont les bioagresseurs – accentués par le déréglement climatique pose question (The Shift Project, 2024). L’évolution des aires de répartition et des cycles de développement des maladies et ravageurs générés par des températures à la hausse entraine l’arrivée de nouveaux bioagresseurs dans nos contrées. Nous aurons également du mal à produire sur certains territoires français avec le déréglement climatique. Certaines productions agricoles devront elles aussi se déplacer pour cause de conditions pédo-climatiques changeantes et il faudra ainsi s’adapter à de nouvelles pratiques agricoles de gestion de bioagresseurs. Le désherbage mécanique, qui fonctionne relativement bien sur des sols superficiels drainants, est nettement plus compliqué sur des sols plus argileux et plus fragiles comme des limons battants à tendance hydromorphe (qui représentent beaucoup de sol quand même à l’échelle de la France.

Les phénomènes actuels de résistance aux produits phytosanitaires auxquels nous assistons – bien que particulièrement préoccupants – risquent de s’intensifier. Les impacts sanitaires (augmentation de l’ergot, datura qui arrive dans le nord, ambroisie aux portes de Paris…) appellent également à s’arrêter sur les enjeux de santé humaine non négligeable qui pourraient advenir. Petite note positive, le changement climatique pourrait, certaines années, atténuer certaines pressions fongiques liées aux paramètres humidité/température, notamment durant la saison estivale (The Shift Project, 2024).

Plus le climat se réchauffe, plus les conditions sont favorables au développement des adventices et ravageurs. Elles dégradent par ailleurs l’efficacité des produits (hausse de la volatilisation et de la lixiviation, accélération de la dégradation des substances) et favorisent l’apparition de résistances.

Tous les acteurs ne gèrent néanmoins pas le risque de la même façon. La gestion du risque est peut-être encore plus prépondérante pour les industriels. Certaines entreprises ne peuvent pas se permettre d’avoir des dégâts sur les cultures ou d’avoir des œufs ou insectes qui vont se retrouver à l’usine. En fonction de la typologie de produits travaillés – produits frais, de conserve ou de transformation – les clients seront nécessairement plus ou moins tolérants.

Comment les outils numériques permettent alors d’aborder cette question du risque dans la gestion des bioagresseurs ? Les avis divergent entre les interviewés. Pour certains, les agriculteurs et conseillers préfèrent la décision que les éléments qui conduisent à la décision. Avec des conditions pédo-climatiques toujours plus changeantes et très variables, les modèles d’aide à la décision seraient des agrégateurs rassurants qui permettraient de prendre en compte la complexité du monde agricole. Pour les industriels et fournisseurs d’outils numériques, la responsabilité liée à ces outils d’aide à la décision est encore malgré tout laissée à l’agriculteur.

A y regarder de plus près, cette délégation de responsabilité n’est pas toujours claire. Dans le cas des systèmes de capteurs embarqués sur machine, notamment pour ceux qui actionnent en temps réel une application sur l’outil attelé derrière le tracteur, par exemple un désherbage localisé, force est de constater que l’agriculteur ou l’opérateur n’a plus vraiment la main sur le choix de ce qui est pulvérisé ou non. Tout au plus pourra-t-il constater après essai-erreur sur le terrain en arrêtant la machine régulièrement ou quelques jours après le traitement si l’opération a été un succès. Il se devra de faire confiance au lot technologique complet, ici : l’agro-équipement, le capteur et le modèle de détection. L’agriculteur garde peut-être ici néanmoins la responsabilité de la dose en ce sens que c’est lui qui choisit de mettre la dose homologuée et c’est la technologie qui, derrière, décide ou non de moduler les doses de produits phytosanitaires. Pour certains industriels, la responsabilité ne pourra être assumée que s’ils ont la maitrise de l’agro-équipement ou de la technologie utilisée, en s’assurant par exemple que ces machines ont été approuvées par leur soin au préalable.

Il reste difficile de prendre un large recul sur les bioagresseurs de son exploitation – expertiser par exemple la résilience globale de sa ferme ou d’un territoire à tel ou tel bioagresseur – et sur la manière dont gérer la chose. L’intention ne devrait plus être d’arriver avec le bon produit au bon moment mais plutôt de limiter le risque global à priori. Et les outils d’aide à la décision actuels, dits plutôt « tactiques » en ce sens qu’ils vont appuyer une décision de court terme et agir en réaction, ne vont pas encore assez dans le sens d’une modélisation globale du risque. Ces outils pourraient par exemple inciter à mettre en place des leviers techniques ou au moins à les hiérarchiser pour diminuer le risque d’action ou de développement des bioagresseurs. A l’heure de ces périodes de plus en plus incertaines, les outils tactiques ne semblent plus suffisants. Même les démarches actuelles, de type HVE par exemple (on pourra certes en penser du bien ou du mal…), restent des contrôles à un temps t et n’offre pas un accompagnement ou ne donnent pas vraiment de direction générale vers cette résilience globale. Les scorings en place n’explicitent pas nécessairement l’intérêt agronomique sous-jascent.

En guise de conclusion

Notre panorama numérique s’est ici limité à quelques bioagresseurs principaux : adventices, ravageurs et insectes, maladies. Ce spectre, pourtant restreint, reste assez cloisonné en termes d’expertises tant les thématiques sont différentes. Les acteurs interviewés restent pour la majeure partie d’entre eux spécialisés dans leur bioagresseur. Il ressort du panorama que des capteurs, modèles et OAD, et agro-équipements existent pour chacun de ces bioagresseurs mais à des degrés divers. La gestion des adventices reste très certainement l’orientation la plus forte des outils numériques pour la protection des cultures.

Les évolutions réglementaires appellent à limiter les moyens de lutte chimique à disposition. Si cette orientation est très largement souhaitable, il faudra s’intéresser à la manière dont les acteurs agricoles s’organisent pour y faire face. Les collaborations, partenariats, et changements de modèles d’affaires seront pertinentes si elles n’engagent par les fermes agricoles dans des « verrouillages technologiques » et des « dépendances au sentier ». Les enjeux de certification et/ou labellisation (ex : HVE, CEPP, etc.) ne doivent pas outrepasser un nécessaire audit qualifié des outils numériques quant à la capacité à réduire réellement les doses et ce sur le long terme.

Les évolutions climatiques à venir imposeront d’augmenter la connaissance fine des agro-écosystèmes. Les agriculteurs devront (re)devenir des écologues de leur parcelle. C’est par l’observation, potentiellement aidée de capteurs et d’outils de détection, et par le pilotage, potentiellement appuyé par des modèles agro-météorologique et des outils d’aide à la décision, que ces connaissances pourront être opérationnalisées. Il faudra néanmoins s’assurer d’un effort de réalité dans le sens où, comme discuté dans le rapport, la détection de symptômes tardifs peut parfois s’avérer assez peu utile si aucune action corrective ne peut être envisagée.

Le modèle agricole conventionnel pourra trouver des voies de sorties en sortant d’un pilotage tactique des bioagresseurs sur les exploitations agricoles pour se diriger vers un pilotage stratégique multifactoriel à long terme. Des compétences encore trop oubliées, malherbologie, phytopathologie, ou encore entomologie, permettront d’accompagner cette prise de recul et de travailler dans une optique de prévention plutôt que de curation.

Bibliographie complémentaire aux entretiens

Anastasiou, E. et al. (2023). Precision farming technologies for crop protection: A meta-analysis. Smart Agricultural Technology, 5.

Aspexit (2020). L’agro-équipement, un levier majeur pour répondre aux objectifs d’Ecophyto dans la filière viticole française. https://www.aspexit.com/wp-content/uploads/2020/05/Leroux_2020_AgroEquipement_Viticulture_Ecophyto.pdf

Assemblée Nationale (2023). Les causes de l’incapacité de la France à atteindre les objectifs des plans successifs de maîtrise des impacts des produits phytosanitaires sur la santé humaine et environnementale. Commission d’enquête. Décembre 2023

Filho, F.H.I, et al. (2022). How does the digital transformation of agriculture affect the implementation of Integrated Pest Management ? Frontiers in Sustainable Food Systems.

Inrae (2023). Prospective : Agriculture européenne sans pesticides chimiques en 2050.

Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire (2023a). Séparation de la vente et du conseil des produits phytopharmaceutiques. Rapport n° 22070

Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire (2023b). La dépendance des industries agroalimentaires à l’égard des biens et services étrangers et les priorités pour s’en affranchir. Rapport n° 22046

Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire (2023c). Réduction de l’emploi des produits phytopharmaceutiques par le développement de l’agriculture de précision. Rapport n° 23048

Observatoire des usages du numérique en agriculture (2024). Analyse de l’adoption du numérique en agriculture. Le désherbage mécanique de précision

Secrétariat général à la planification écologique (SGPE – 2024). La planification écologique dans l’agriculture. Enjeux liés aux produits phytopharmaceutiques. Juillet 2024.

The Shift Project (2024). Pour une agriculture bas carbone, résiliente et prospère. Rapport intermédiaire

Personnes Interviewées

| Structure | Prénom | Nom |

| Acta | François | Brun |

| Arterris | Edith | Caumes Sudres |

| Arvalis | Emmanuelle | Gourdain |

| Arvalis | Delphine | Bouttet |

| Basf | Jérôme | Clair |

| Bayer | Axel | Moilleron |

| Cap2020 | Cindy | Lassoureille |

| Carré | Philippe | Touchais |

| Chaire AgroTIC | Bruno | Tisseyre |

| Cirad | Quentin | Legros |

| Digifermes | Julietta | Contreras |

| Exxact Robotics | Olivier | Francart |

| Institut technique de la Betterave | François | Joudelat |

| Isagri | Esther | Florin |

| Isagri | Adelaïde | Cholet |

| La Ferme Digitale | Romain | Faroux |

| Phyteis | Julien | Durand-Reville |

| Smag | Manon | Morlet |

| Telespazio | Francis | Jumel |

| Terres Inovia | Frédéric | Salvi |

| Terres Inovia | Xavier | Pinochet |

| Trapview | Vincent | Joly |