Après un premier tropisme généralisé sur le carbone et un second sur la biodiversité, il semblerait que l’eau soit la prochaine invitée sur le podium. Une conférence des Nations-Unies sur l’eau a eu lieu fin mars 2023 à New York (la dernière date d’il y a 50 ans) à l’occasion de la journée mondiale de l’eau. Le gouvernement français a lancé son Plan National Eau en début 2023. Et on ne compte plus les évènements et salons organisés en 2023 sur la thématique de l’eau.

Avec le phénomène El-Nino exceptionnel annoncé (très grande probabilité d’occurrence) pour la rentrée de septembre 2023, il est certain que le sujet n’est pas près de sortir de l’actualité.

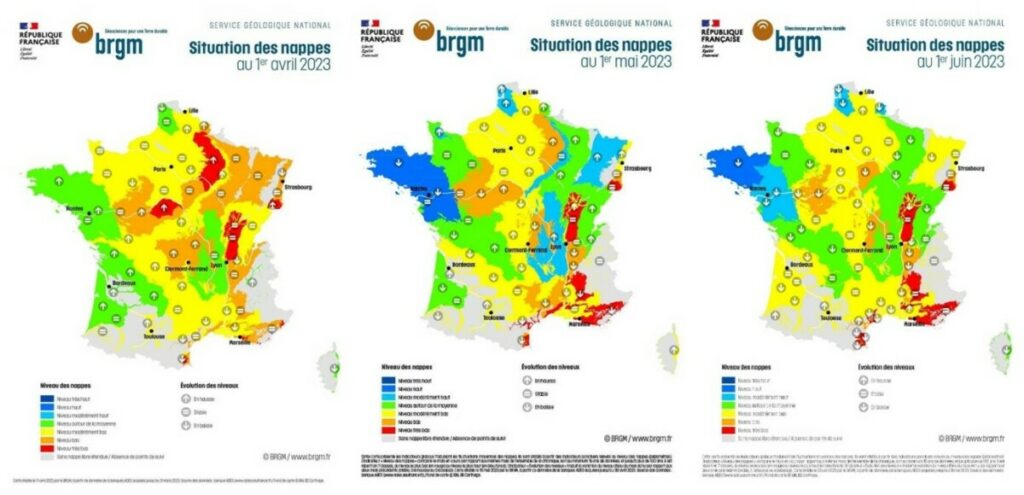

En France, les sécheresses impressionnantes de la mi-2022 auront enfin mis tout le monde d’accord. On commence à avoir un sérieux problème… En témoignent les arrêtés préfectoraux dans la quasi-totalité des départements français et la livraison d’eau en bouteille dans plusieurs communes à l’été 2022. Hé oui, les ennuis commencent chez nous. Ca n’est pas faute d’avoir été alertés. L’état des nappes phréatiques en mai 2023 est assez critique dans certaines localités françaises, notamment sur le pourtour méditerranéen, même si l’absence de pluie pendant les mois de févriers/mars laissait présager des sécheresses bien plus terrifiantes.

Pour autant, sommes-nous vraiment légitimes en France pour parler du manque d’eau – j’entends bien par-là vraiment manquer d’eau ? Nous ne savons pas réellement ce que manquer d’eau veut dire. Nous commençons à peine à l’effleurer du doigt.

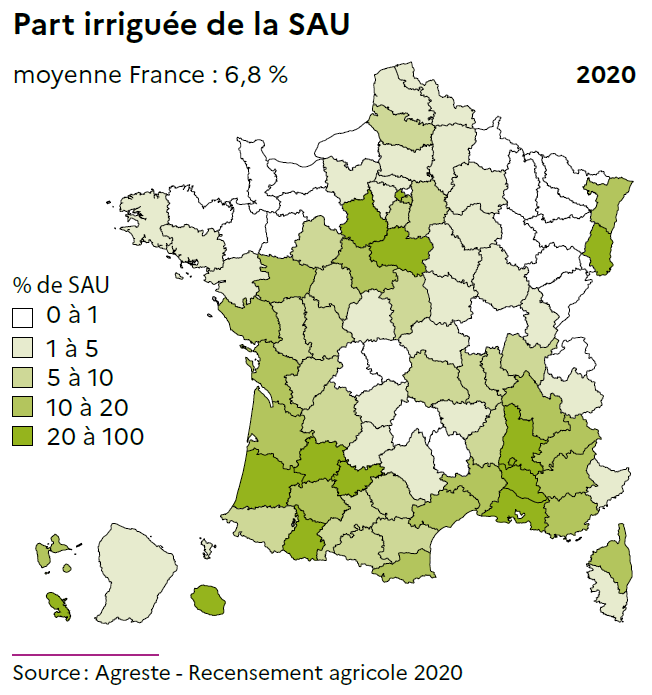

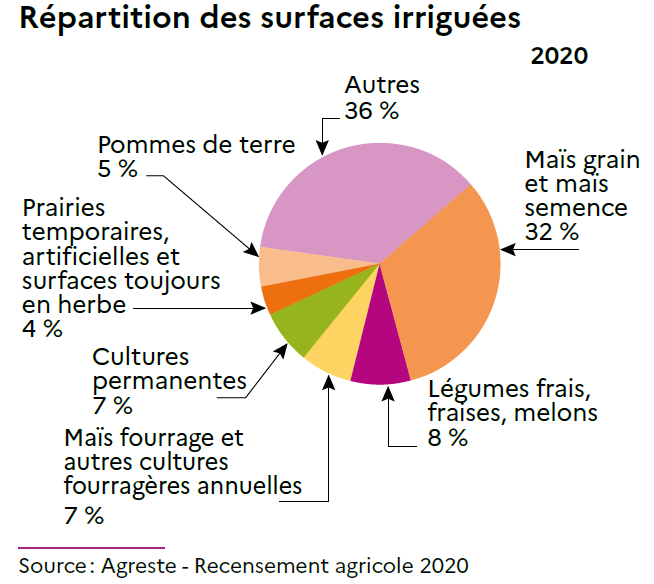

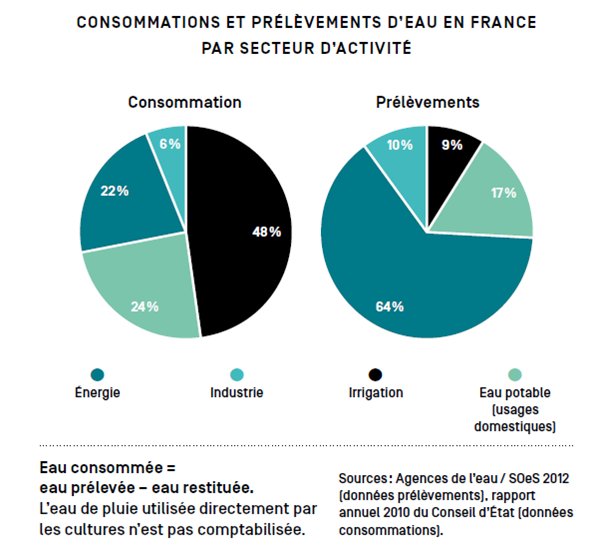

Le secteur agricole est de loin le secteur le plus consommateur en eau pour l’irrigation des cultures. En France, je rappelle néanmoins que seules 7% des surfaces cultivées sont irriguées en 2020, et cette irrigation est assez inégalement répartie sur le territoire, à la fois d’un point de vue spatial, mais aussi d’un point de vue cultural (certaines cultures comme le maïs, le soja ou les pommes de terre sont souvent irriguées). La gestion de l’eau ne se résume donc bien évidemment pas uniquement à l’irrigation.

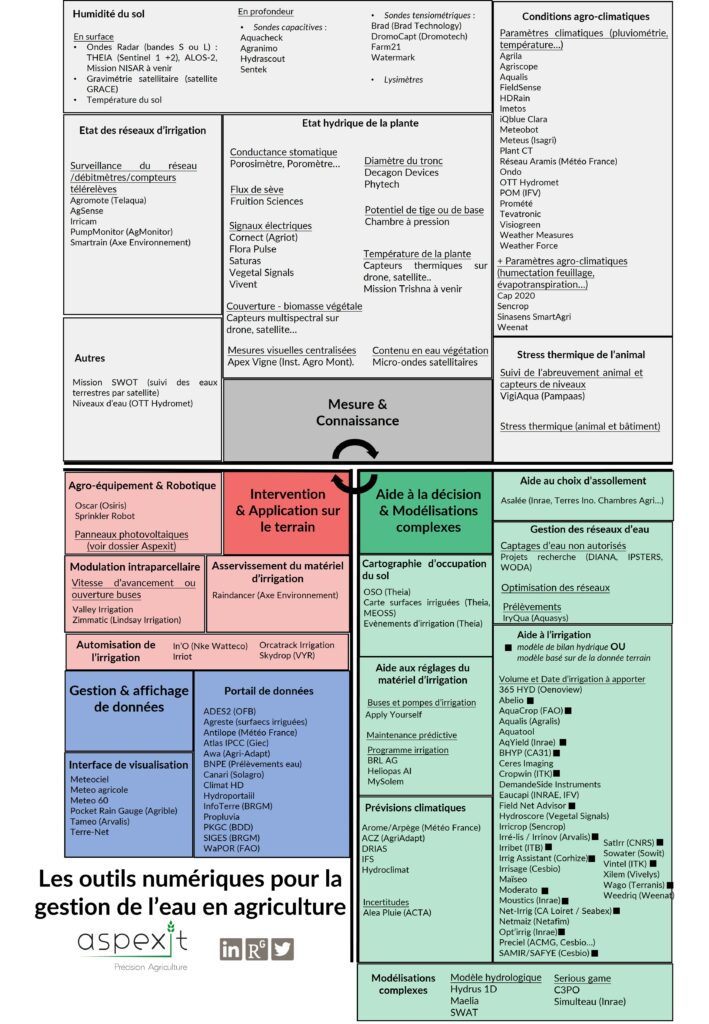

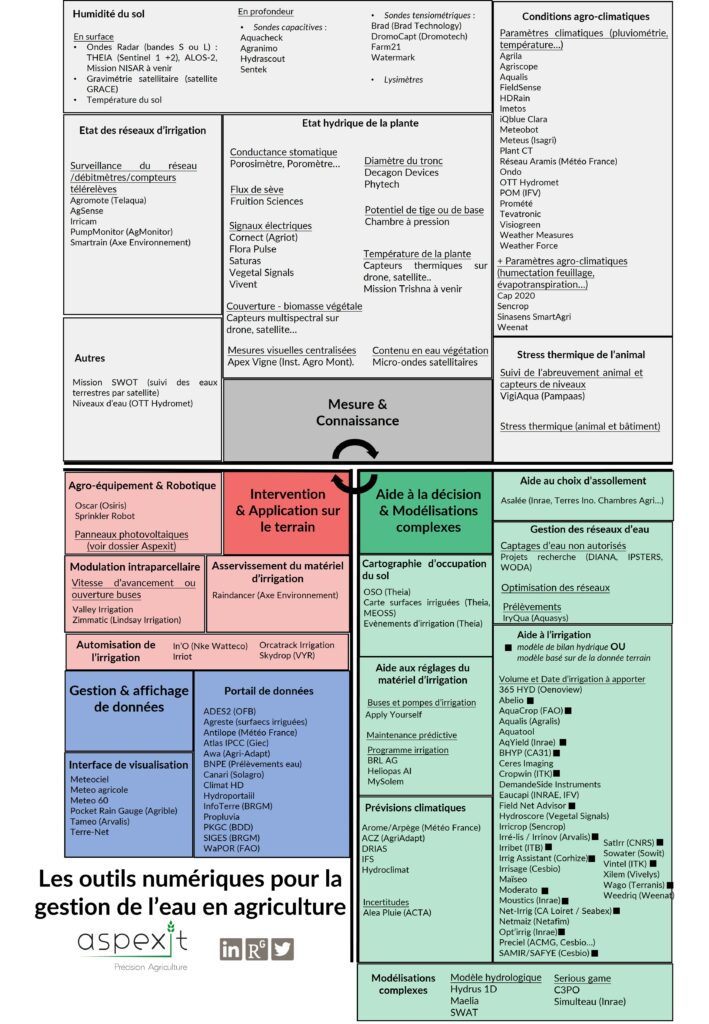

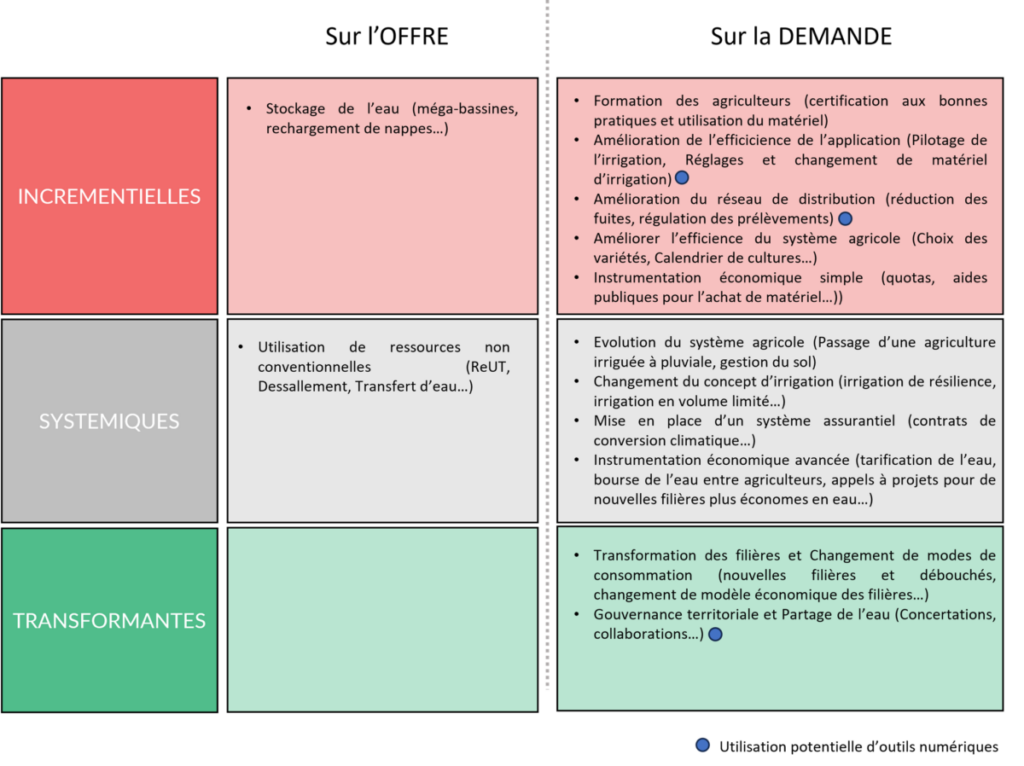

Les outils numériques sont une des solutions parmi d’autres pour améliorer le pilotage de l’irrigation et l’efficacité d’utilisation de l’eau en agriculture. Ces outils numériques peuvent notamment :

- appuyer l’observation et la mesure de l’eau dans les compartiments du sol, de la plante, ou de l’atmosphère (connaissance de la ressource), et sur les pratiques agricoles (connaissance des pratiques et de leurs impacts)

- appuyer le pilotage de l’irrigation au travers de modélisations diverses et variées et d’aide à la décision (optimisation des systèmes d’irrigation à la parcelle et de gestion de réseau)

- appuyer le partage et la gouvernance de l’eau à différentes échelles spatiales (diffusion de l’information et appui à la concertation)

A l’heure actuelle, ces outils numériques servent en grande majorité à appuyer l’irrigation. C’est déjà bien évidemment une très bonne chose au regard de l’exigence que nous devons avoir sur cette ressource rare mais encore une fois, la quantité de surface cultivée irriguée reste minoritaire au regard de la quantité de surface cultivée non irriguée.

Ce dossier sur l’eau a également des liens étroits avec deux dossiers précédents, respectivement sur le stockage de carbone dans les sols agricoles, et le pilotage de la fertilisation azotée

Ce dossier sur l’eau est également l’occasion de valoriser toute la connaissance qui commence à être capitalisée sur l’annuaire des outils numériques pour l’agriculture. En plus de servir la veille collaborative, cette plateforme est maintenant utilisée pour prendre du recul sur les outils numériques en place et de dégager des tendances.

Comme d’habitude, pour les lecteurs du blog, cet article est issu d’entretiens en visio avec des acteurs du secteur (dont vous trouverez les noms à la fin de l’article) que je remercie pour le temps qu’ils ont pu m’accorder. Plusieurs articles scientifiques, rapports techniques, sites web, et wébinaires m’auront permis de compléter les retours d’entretiens.

Bonne lecture !

Soutenez Agriculture et numérique – Blog Aspexit sur Tipeee

Préambule important

Comme à mon habitude, j’insiste sur le fait que j’arrive sur cette thématique de l’eau avec beaucoup d’humilité. Je suis agronome de formation – j’ai donc bien évidemment une sensibilité particulière pour le sujet – mais je ne suis ni hydrologue, ni hydrogéologue, et encore moins climatologue. J’apporte ici ma prise de recul et mes capacités de synthèse faisant suite à de nombreuses lectures et échanges avec des professionnels de la thématique.

Ce dossier se concentre sur la ressource en eau d’un point de vue quantitatif. L’aspect qualitatif est bien évidemment évoqué lui aussi mais dans une bien moins grande mesure. Une figure valant mille mots, vous ne serez pas surpris de voir de nombreuses cartes, schémas et graphiques présents dans ce dossier, certainement beaucoup plus que d’habitude. Au vu de l’inquiétude très récente sur le manque d’eau à venir, on trouve en ce moment une quantité absolument gigantesque de ressources en tout genre dans le domaine de l’eau, le tout sur un fonds d’actualité assez musclé. Ce dossier sur l’eau tombe donc à point nommé.

Je terminerai en rappelant que je rédige des dossiers de vulgarisation et non pas des articles scientifiques (même si j’ai pu en écrire dans le passé). Ces dossiers sont néanmoins largement creusés et fouillés. Ils sont la synthèse (parfois à peine remaniée) de ce que j’ai pu lire et/ou écouter de mes interviewés. La vulgarisation n’est pas pour moi une simplification outrancière de la réalité mais bien une façon de rendre la science plus accessible. J’essaye de rendre ce travail au maximum objectif même si je reste forcément engagé dans mon écriture.

Merci de bien garder ça en tête tout au long de la lecture de ce travail !

L’eau, une première entrée en matière

Quelques ordres de grandeur

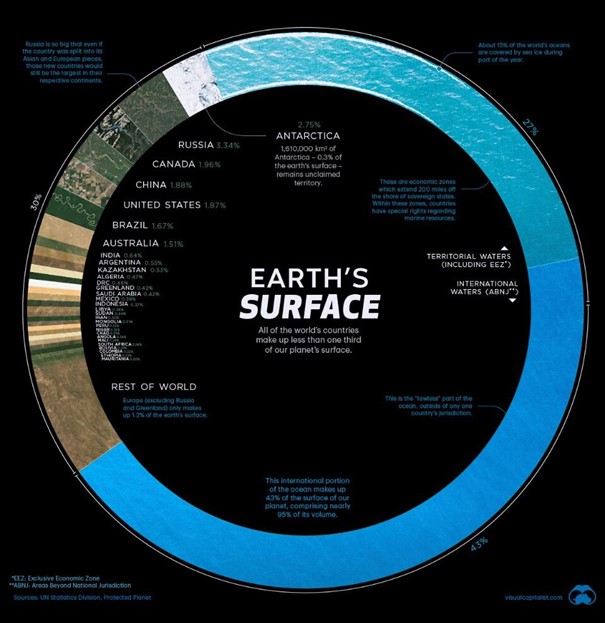

A l’échelle du globe, l’eau ne manque pas – elle représente d’ailleurs une part largement prépondérante de la surface disponible.

Figure 1. Répartition de l’eau à la surface de la Terre. Sources : UN Statistics Division.

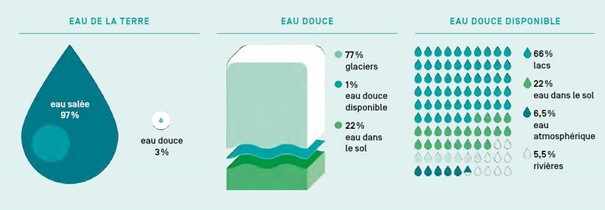

Mais la quasi-totalité de cette eau – 97% – est en réalité salée (Fig. 1). Seule 3% de cette eau est qualifiée d’eau douce. Mais ce n’est pas pour autant qu’elle est disponible pour nos usages. Les trois-quarts de ces 3% d’eau douce sont matérialisés dans les glaciers. Près du quart restant est présent dans le sol (dans le sol directement ou dans les nappes phréatiques – ces grandes poches d’eau présentes dans le sous-sol) et sera utilisé en parti par les plantes pour pousser si tant est qu’elles arrivent à la récupérer – nous en reparlerons plus loin. Une infime partie, 1% (nous parlons bien ici de 1% des 3% précédents, c’est-à-dire 0.03% de l’eau disponible sur terre), est présente dans les lacs (Figure 2), rivières ou encore dans l’atmosphère (et finira par retomber sous forme de pluie).

Cette eau est, sans grande surprise, inégalement répartie sur les territoires – que ce soit d’un point de vue hydro-géologique (en tant que présence naturelle) mais aussi anthropique (infrastructures en place, main mise sur l’eau, guerres d’accès à l’eau etc…)

L’eau a la propriété de pouvoir être stockée. Elle l’est d’ailleurs naturellement dans quatre principaux réservoirs naturels :

- La neige, dont la fonte génère un écoulement longtemps après sa chute, permet de soutenir les débits estivaux du Rhin, du Rhône et de la Garonne. De manière plus générale, la cryosphère (glaciers, couverture neigeuse, calottes glaciaires et, le cas échéant, pergélisol) est le plus grand réservoir naturel d’eau douce à l’échelle mondiale. Elle est essentielle pour la grande majorité de nos usages. Les montagnes peuvent être considérées comme des châteaux d’eau naturels car elles sont à l’origine de nombreux cours d’eau.

- Le sol, réservoir d’eau naturel très important par sa surface, est même la première source d’eau pour la végétation.

- Les nappes souterraines, qui peuvent stocker des volumes d’eau très conséquents, et contribuent à alimenter en eau les rivières.

- Les lacs naturels.

Figure 2. Répartition de l’eau sur terre. Source : Inrae (2022).

La géologie française est constituée d’une grande variété de types de roches, ce qui se traduit par des types d’aquifères très différents, allant des bassins sédimentaires aux plaines alluviales, en passant par les roches calcaires et les roches cristallines. On compte plusieurs milliers de nappes en France hexagonale, de taille très variable (les nappes les plus importantes étant la nappe de Beauce et la nappe rhénane), dont 650 sont suffisamment significatives pour faire l’objet d’une surveillance par des piézomètres. En France, les deux tiers du volume d’eau prélevé en vue de l’alimentation en eau potable sont d’origine souterraine. Les ressources en eaux souterraines représentent également 31 % de l’approvisionnement en eau industrielle et 37 % de l’utilisation totale de l’eau dans l’agriculture.

Les aquifères apportent plusieurs services dont :

- Production d’eau de qualité en quantité et d’une eau distribuée parce que les aquifères sont distribués sur l’ensemble du territoire. C’est un peu comme un réseau de distribution d’eau fourni par la nature, contrairement aux eaux de surface qui ne sont disponibles que sur le chevelu hydrographique.

- Production d’eau et de fourniture d’eau aux écosystèmes aquatiques dépendants des eaux souterraines. Les écosystèmes de zones huies, lacs, lagunes etc qui sont dépendant des eaux souterraines, dépendent de l’aquifère qui les alimente.

- Capacité, en période de pluie, à réduire les inondations en infiltrant une grande partie de l’eau qui pourrait ruisseler (sorte de service de régulation des inondations)

Les eaux souterraines comme les eaux de surface ne connaissent pas de frontières. 592 aquifères transfrontaliers sont identifiés, y inclus 226 masses d’eaux souterraines transfrontalières. Comme dans le cas du droit national, le droit international de l’eau s’est d’abord consacré aux eaux de surface. Quelle que soit l’étendue de l’aquifère, national ou s’étendant au-delà des frontières, le droit national a toute son importance car c’est à cette échelle que l’eau est gérée. En d’autres termes, même dans le cas d’une eau transfrontalière, l’eau reste gérée par le droit national, et ses dispositions doivent permettre d’appliquer le droit international, et ce qui peut être décidé par la commission de gestion ou l’autorité conjointe s’il en existe une.

Le sujet des eaux souterraines est souvent invisibilisé car ces eaux sont invisibles – et les conflits sont également assez peu rendus publics. En France, l’EFESE a défini 6 types d’écosystèmes (forestier, agricole, aquatique, cotier, montagneux, urbain…) mais s’est arrêté à la sub-surface. Le sous-sol et les aquifères n’ont pas été considérés. En les oubliant, le parti pris est de dire qu’indirectement, les aquifères ne seront pas impactés par les activités humaines mises en place (changement d’occupation du sol ou autre…), avec ainsi le risque de perdre une partie des services écosystémiques rendus par les aquifères

En France, une problématique importante est liée à la pollution des nappes. Selon la directive-cadre européenne sur l’eau, environ 33 % des masses d’eau souterraines étaient considérées en bon état chimique et 10 % en mauvais état quantitatif en 2013 (les agences de l’eau ont produit un nouvel état des lieux des nappes avec les 6 schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux SDAGE 2022-2027). Ces pollutions peuvent être diffuses et sur de larges étendues (comme pour les nitrates ou les pesticides) ou être plutôt locales comme c’est le cas pour les sites industriels ou les stations d’épuration où, même si les effluents sont généralement bien traités en France, on retrouve toujours un peu un peu d’azote, de pathogènes et micropolluants (médicaments, phytos…) en cherchant bien. Ces pollutions, en se disséminant, se diluent voire se transforment et, en tout état de cause, ne disparaissent pas entièrement de notre environnement. Il faut quand même rappeler que la France a considérablement renforcé ces dernières années son arsenal de contrôle des pollutions des milieux aquatiques.

Une bonne partie des eaux souterraines n’a pas besoin d’être traitée. En France, la plupart des châteaux d’eau qu’on voit dans les campagnes sont reliés à des forages qui extraient directement l’eau brute. Les gestionnaires mettent un peu de chlore pour empêcher la prolifération de bactéries et l’eau qui est distribuée dans le robinet, hormis ce chlore qui a été ajouté, est l’eau directement tirée de l’aquifère.

Les cycles de l’eau – grands incompris de notre temps

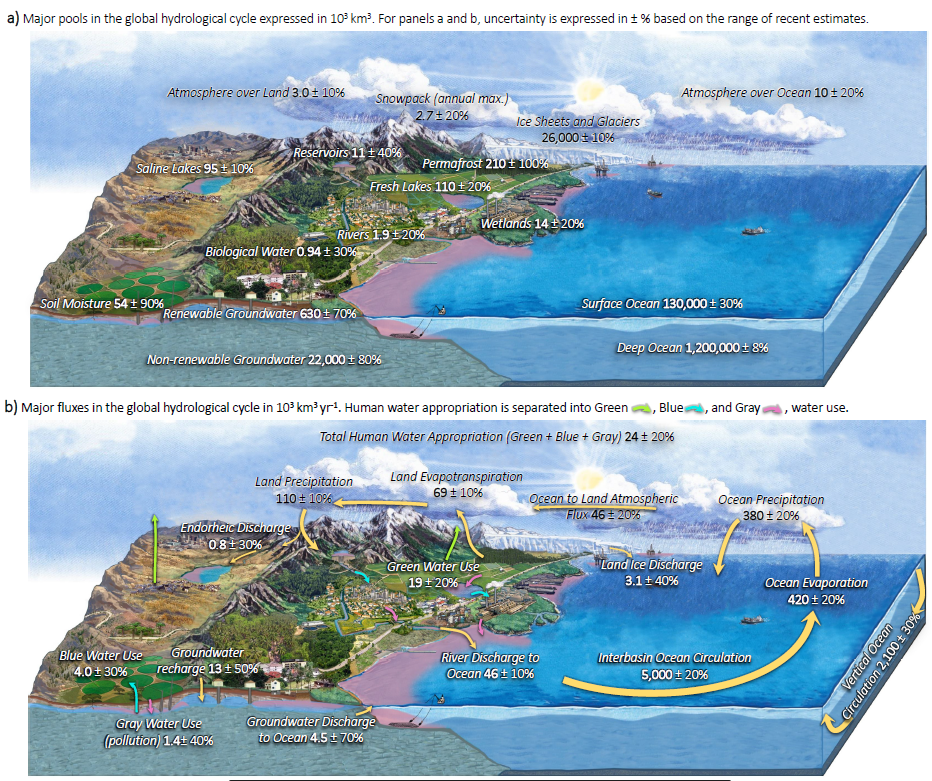

L’eau n’est pas un minerai que l’on serait en mesure d’extraire à un endroit donné et de transporter n’importe où sur la planète. L’eau change régulièrement d’état – les états solide, liquide et gazeux (glace, neige, eau atmosphérique, eau de rivière..) et se déplace entre les trois grands compartiments de la planète : l’atmosphère, les continents, et les océans. Notez bien que ces compartiments sont connectés et interdépendants – l’eau se déplace bien continuellement des uns aux autres. Et les masses d’eau déplacées sont absolument gigantesques. On parle ainsi de cycles de l’eau en ce sens que l’eau, en changeant d’état, reviendra à un moment ou un autre dans son état initial mais pas forcément toujours au même endroit ni sur les mêmes périodes de temps (Figure 3). Gardez bien en tête que le cycle de l’eau est un cycle fermé. Il n’y a pas d’apports ni de pertes à l’extérieur de la planète. Cette notion de cycle fermé peut servir à questionner les soi-disants discours autour de la perte d’eau (suite à des usages agricoles par exemple).

Figure 3. Les grand et petit cycles de l’eau. Source : Abbott et al. (2019). L’appropriation de l’eau par l’humain (le petit cycle de l’eau) y est représentée par les eaux vertes, bleues et grises.

La notion de cycle de l’eau peut vous apparaitre familière parce qu’elle vous a été enseignée très tôt en tant que jeune enfant. On vous a très joyeusement présenté les phénomènes d’évaporation ou encore de précipitation de l’eau et, plus tard dans votre parcours scolaire, vous aurez mis en relation ces termes là avec les changements d’état de l’eau (fusion, liquéfaction, sublimation, etc…). La notion de « grand cycle de l’eau » fait ainsi référence au cycle naturel de l’eau, celui qui existait avant l’intervention de l’humain. Le « petit cycle de l’eau », quant à lui, renvoie plutôt à un cycle domestiqué de l’eau, dans lequel on retrouve l’ensemble de nos infrastructures de captage, d’assainissement et d’approvisionnement d’eau.

Certains scientifiques parlent plutôt de petit cycle de l’eau dans le sens d’un cycle continental ou d’un cycle local par opposition au cycle global incluant les océans mais il n’est pas certain ici qu’ils considèrent les activités humaines. Tout comme il existe un petit cycle de l’eau sur la terre, il existe également un petit cycle de l’eau sur les mers et les océans. Des interactions mutuelles ont lieu entre les différents petits cycles de l’eau car ils se produisent dans l’espace et dans le temps sur de vastes zones présentant des morphologies et des surfaces différentes, avec des niveaux d’humidité et d’eau de surface variables. La circulation de l’eau dans le petit cycle de l’eau est donc partiellement horizontale (ruissellement, écoulements…), alors que dans celle du grand cycle de l’eau, le mouvement vertical est certainement le plus caractéristique (précipitation, évaporation…).

Figure 4. Zooms sur les petits et grands cycles de l’eau.

Plusieurs voix s’élèvent pour mettre en avant qu’il n’existerait pas un seul cycle de l’eau (le grand et le petit cycle étant souvent considérés ensemble) mais plutôt une foultitude. L’hydrologue Emma Haziza témoignait par exemple récemment à la radio qu’il y aurait des milliards de milliards de cycles de l’eau en ce sens que chaque goutte d’eau aurait son propre chemin et évoluerait suivant ses rencontres, ses changements d’état au gré des milieux qu’elle croiserait. Même si l’image est parlante, je vous propose plutôt de prendre un peu de recul en vous donnant à voir quelques cycles de l’eau plus ou moins imbriqués les uns dans les autres.

- Les « grands » et « petits » cycles de l’eau que je vous ai rapidement évoqués correspondent au cycle de l’eau « bleue », c’est le cycle classique que nous connaissons globalement tous.

- Comme nous, pour réguler leur température, les plantes transpirent. On parle en général plutôt « d’évapotranspiration » parce que nous avons tendance à synthétiser à la fois l’évaporation de l’eau du sol et de la transpiration de l’eau des plantes (eau qui a été absorbée du sol vers les organes de la plante avant). Cette eau, stockée dans le sol et la biomasse des plantes, est appelée l’eau « verte ». On pourrait dire en simplifiant que c’est le cycle qui permet aux plantes de pousser.

- Au sein du cycle de l’eau verte, on trouve également celui des « noyaux de condensation nuageux », comme celui qui fonctionne par exemple avec les spores des champignons (il y a d’autres agents de condensation que les spores – composés organiques volatiles émis par les arbres, pollens …). Les champignons diffusent leurs spores juste avant l’orage et, par effet venturi lorsque la pluie tombe, les spores montent en quelques minutes dans le ciel jusque dans les nuages, deviennent un noyau de condensation et provoquent une nouvelle pluie quelques kilomètres plus loin.

- Le cycle de la « rosée » nous évoque à tous quelque chose. Lorsque la température descend sous le point de rosée (par exemple quand il fait très chaud et qu’un arbre crée de l’ombre diminuant de facto la température), dans une atmosphère chargée en humidité, l’eau issue de l’évapotranspiration des arbres se condense. C’est en quelque sorte comme si l’arbre s’arrosait lui-même, reproduisant indirectement l’effet d’une pluie.

- L’eau est également impliquée dans le processus absolument fantastique de la photosynthèse. L’objectif de la photosynthèse – la création d’un sucre à 6 atomes de carbone qui servira d’énergie à la plante – demande la présence de 12 molécules d’eau.

Parler de « petit » cycle de l’eau (notamment sur les continents) peut donner l’impression que ce cycle ne concerne qu’une petite quantité d’eau. Ca n’est clairement pas le cas. La figure 3 montre d’ailleurs que les flux de précipitation continentaux sont supérieurs aux transferts d’eau depuis l’océan vers le continent. La Terre génère jusqu’à la moitié de ses propres précipitations à partir de sa propre évaporation terrestre, le reste provenant de l’évaporation sur les océans (Rockstrom et al., 2023).

Cette capacité pourrait être permise par la notion de « pompe biotique » de la Terre (la théorie de la pompe biotique n’est pas encore vraiment validée). En termes simples, comprenez ici que les continents boivent grâce aux végétaux. Dans un contexte tropical, un grand arbre évapo-transpire jusqu’à 1000 litres d’eau par jour pour résister à la chaleur équatoriale. C’est un véritable geyser vert. La résultante étant par exemple que la forêt amazonienne envoie plus d’eau dans le ciel que le fleuve Amazone dans l’Atlantique. Un arbre, c’est 1 m2 au sol, mais c’est aussi et surtout 150 m2 de feuilles qui transpirent. Les grandes forêts du globe envoient ainsi plus d’eau dans le ciel que tout l’océan. D’après les données du service statistique du Ministère de la transition énergétique et de la cohésion des territoires, publiés fin 2021, nous recevons en moyenne chaque année environ 510 milliards de m3 d’eau sur le territoire métropolitain, soit de l’ordre de d’un peu plus de 900 mm de pluie par an. Mais seulement 40 % de ce total, soit 210 milliards de m3, constituent les pluies efficaces qui vont vers les nappes souterraines ou les cours d’eau, le reste retournant dans l’atmosphère du fait de l’évapotranspiration. Une diminution de la végétation sur un territoire se traduit ainsi par un cycle de l’eau qui oscille entre sécheresses et inondations

Pour les plus curieux, voici quelques explications pour mieux comprendre cette notion de « pompe biotique ».

L’eau évapo-transpirée par les arbres sous forme de vapeur d’eau va condenser et former des nuages, souvent autour de microparticules émises par les arbres eux-mêmes, dans le but de récupérer cette future eau de pluie. Quand les microgouttelettes d’eau s’accumulent, elles se collent entre-elles encore et toujours jusqu’à devenir de la pluie. Les nuages, avant d’éclater, aspirent donc l’humidité de l’air en dessous d’eux, ce qui crée une dépression. A l’échelle de la plante, l’activité de photosynthèse de la plante crée du froid en absorbant de l’énergie pour réaliser ce processus de photosynthèse. Ce froid créé à la surface des feuilles pousse l’eau à condenser (c’est aussi ce que nous avons discuté plus haut pour le cycle de la rosée). L’eau passe ainsi de l’état de vapeur dans l’air à l’état de liquide sur la feuille. L’air au-dessus s’allège et alimente ainsi la dépression. Les nuages d’un côté et les végétaux de l’autre allègent l’air en lui retirant son eau, ce qui crée un véritable appel d’air qui pompe l’air marin chargé d’humidité à des centaines de km.

Pour avoir des précipitations stables sur les terres, il apparait donc nécessaire d’assurer l’évaporation de ces mêmes terres. Pour se simplifier un peu la vie, on peut dire que l’évapotranspiration des eaux de pluie, c’est la différence entre les précipitations et le ruissellement (si l’on met de côté l’accumulation souterraine de l’eau). Des écoulements ou ruissellements d’eau trop importants sur le territoire diminueront ainsi la quantité d’eau évaporée et en conséquence la quantité de précipitations.

Pour certains chercheurs, la corrélation entre les températures mondiales et le CO2 atmosphérique serait en fait une corrélation entre la végétation et l’évapotranspiration, qui est le plus gros consommateur d’énergie de la planète. La végétation est principalement responsable de l’évapotranspiration sur terre ; collectivement, la surface des feuilles est beaucoup plus grande que la surface de l’eau libre. Si le rayonnement solaire tombe sur une surface bien pourvue en végétation et en eau, la majorité de l’énergie solaire est consommée dans l’évaporation et en chaleur latente qui ne modifie pas les températures, le reste est utilisé pour la photosynthèse, absorbé par le sol qui se réchauffe, réfléchi en chaleur sensible. Si les rayons du soleil tombent sur une surface non protégée par un couvert végétal et drainée, la majeure partie du rayonnement solaire est convertie en chaleur sensible, ce qui se traduit par une élévation des températures. Comprenez donc que les arbres, s’ils reçoivent suffisamment d’eau, ont une énorme capacité de réduction de la chaleur sensible.

Une réduction de l’évapotranspiration (suite à la déforestation, le changement d’usage des sols ou encore trop de sol nu) entraînerait la conversion du rayonnement solaire global à ondes courtes en émissions à ondes longues et en chaleur sensible. Des ruptures répétées dans le cycle continental de l’eau perturbent les processus de précipitation-évaporation- condensation et libèrent le rayonnement thermique et la chaleur sensible, et ce plusieurs fois. Qui de la poule ou de l’oeuf a précédé l’autre ? C’est en ces termes que se pose l’opposition entre, d’une part, les défenseurs de l’hypothèse dominante dans les rapports du GIEC, qui considèrent que le réchauffement induit par l’augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère perturbe les cycles de l’eau, et, d’autre part, certains hydrologues qui considèrent que la perturbation des cycles hydrologiques est à l’origine du réchauffement climatique qui est une altération du système de climatisation de la terre et de son atmosphère.

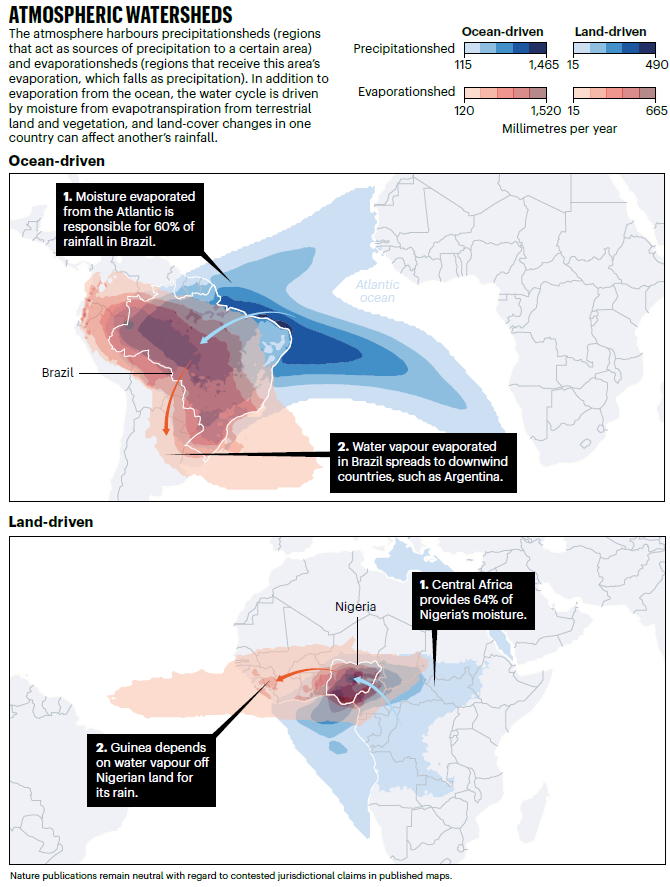

Au vu des masses d’eau déplacées entre tous les compartiments de notre planète, certains chercheurs appellent à retravailler notre conception de l’eau au niveau des territoires. Plutôt que de parler de bassin versant ou bassin hydrographique, il faudrait peut-être en réalité parler de bassin atmosphérique (Rockstrom et al., 2023). Les bassins atmosphériques (Fig. 5) sont composés de bassins de précipitations, c’est à dire des régions qui agissent comme des sources de précipitations pour d’autres (comme la région Centre Afrique) et des bassins d’évaporation qui reçoivent l’humidité atmosphériques générée par l’évaporation depuis les Océans ou les Continents via les pays voisins.

Dans un article assez fédérateur, Ben Abbott et ses collègues s’insurgent contre la manière dont les cycles de l’eau sont présentés au grand public (Abbott et al. 2019). Très souvent, le petit cycle de l’eau est caché – volontairement ou non – laissant alors croire que les activités humaines auraient un effet quasi insignifiant sur les grands déplacements d’eau sur la planète. Les auteurs comparent le cycle de l’eau à celui du carbone, cycle pour lequel les émissions liées à l’activité humaine sont pourtant maintenant largement acceptées par la population. Il faut pourtant bien comprendre que l’humain perturbe les cycles de l’eau de trois manières distinctes mais interdépendantes et ce de manière incontestable.

Premièrement, l’homme s’approprie l’eau par l’utilisation de l’humidité du sol via les productions agricoles végétales et animales (c’est le concept d’eau verte que nous avons vu plus haut), les prélèvements d’eau (on parle d’eau bleue) et l’eau nécessaire pour assimiler la pollution (une partie de l’eau que nous utilisons peut être rendue inutilisable à cause de la pollution et retourner dans les cycles de l’eau). Les prélèvements et consommations d’eau pour les usages anthropocentrés sont importants (nous en reparlerons plus tard). Deuxièmement, l’homme a perturbé environ les trois quarts de la surface terrestre libre de glace par des activités telles que l’agriculture, la déforestation et la destruction des zones humides. Ces perturbations modifient l’évapotranspiration, la recharge des nappes phréatiques, le débit des rivières et les précipitations à l’échelle continentale. Troisièmement, le changement climatique – du fait de son origine anthropique incontestable – perturbe les schémas d’écoulement et de stockage de l’eau à l’échelle locale et mondiale.

Le plus important est peut-être que les nouvelles estimations de l’utilisation humaine de l’eau verte, bleue et grise totalisent maintenant environ 24 000 km3 par an. Cela signifie que l’appropriation de l’eau douce par l’homme redistribue chaque année l’équivalent de la moitié du débit des rivières mondiales ou le double de la recharge des nappes phréatiques mondiales. De nombreux chercheurs témoignent de ce que la modélisation des grands flux d’eau à l’échelle de différents territoires (par exemple lors de l’utilisation de modèles hydrologiques) est très largement faussée si les activités humaines ne sont pas considérées.

Notre imaginaire autour de la ressource nous donne l’impression d’une disponibilité largement surfaite de la ressource en eau. En ne distinguant pas les lacs salés des lacs d’eau douce, et les eaux souterraines renouvelables des eaux souterraines non renouvelables, nous ne nous rendons pas compte que la moitié du volume mondial des lacs est salée et qu’environ 97 % des eaux souterraines ne sont pas renouvelables sur des échelles de temps centennales (recharge insuffisante ou inadaptée à l’utilisation humaine en raison d’une salinité élevée). Et même quand nous parlons d’eau de manière quantitative, nous avons tendance à évoquer ces volumes totaux de réserve alors que la quasi-totalité n’est pas disponible. Cette surreprésentation est d’autant plus grave qu’il a été démontré récemment que le véritable volume des eaux souterraines renouvelables dans de nombreuses régions était inférieur à la moitié des estimations historiques – estimations souvent basées sur des extrapolations. Quand nous parlons d’eau, nous ne sommes pas non plus clairs sur la proportion de bassins et d’écoulements accessibles à l’homme. Moins de 10 % des précipitations terrestres annuelles et 25 % du débit fluvial annuel sont durablement disponibles pour la consommation humaine, et seulement 1 à 5 % des eaux souterraines fraîches sont durablement extractibles. Enfin, en masquant notre utilisation des eaux grises (pollution de l’eau), nous ne mettons pas en avant que les activités humaines ont encore réduit de 30 à 50 % la petite fraction d’eau douce encore accessible.

Figure 5. Les bassins atmosphériques. Source : Rockstrom et al., (2023).

Selon Rockstrom et ses collègues, les modifications du paysage peuvent altérer l’approvisionnement en eau dans les régions situées sous le vent, et modifier les climats locaux et le débit des cours d’eau. Par exemple, la déforestation dans le bassin du Congo réduit les précipitations dans les pays voisins et même de l’autre côté de l’Atlantique en Amazonie. L’irrigation intensive des cultures en Inde peut augmenter le débit du fleuve Yangtze en Chine grâce à l’humidité transportée dans le sens du vent. Rockstrom et al. (2023) ajoutent qu’environ 60 % des précipitations du Brésil proviennent de l’humidité évaporée de l’Atlantique et que 35 % de l’humidité provient elle directement des terres brésiliennes, y compris de la forêt amazonienne. Une grande partie de cette humidité atmosphérique resterait à l’intérieur du pays, piégée par les hautes Andes. A noter que le Brésil exporterait également 25 % de son eau verte vers les pays situés sous le vent, tels que l’Argentine, la Bolivie et la Colombie. La pluie venant de l’océan va être évapotranspirée par les forêts puis reprécipiter, et cela de 7 à 8 fois de suite, sur des distances de 500 km à chaque fois, allant par exemple en Europe de la côte atlantique jusqu’à l’Oural. Sans ce tapis roulant vert, la pluie ne tomberait que sur quelques centaines de kilomètres tout au plus à l’intérieur des côtes

Fait notable, aucun pays n’obtiendrait tout seul plus de la moitié de son humidité à l’intérieur de ses frontières. Même les plus grands pays dépendent donc de l’évaporation d’autres régions pour maintenir leurs précipitations. En vertu du droit international, il semble alors légitime de demander à chaque pays de protéger le cycle mondial de l’eau puisque toute action réalisée à un endroit donné aurait des répercussions à un autre endroit sur terre.

Notre relation intime à l’eau, j’entends par là le fait que nos actions ont des effets directs sur les cycles de l’eau sur la planète, nous invite à « semer » et « cultiver » l’eau (Gallabert et al., 2022). L’eau ne peut pas simplement être considérée comme une ressource que l’on prendrait et rejetterait par la suite, mais bien comme un tout intégré dans des cycles qui nous dépassent. Parler simplement de stock d’eau n’a pas de sens. Au vu de tout ce que nous avons décrit, il semble clair que la notion de flux est prépondérante.

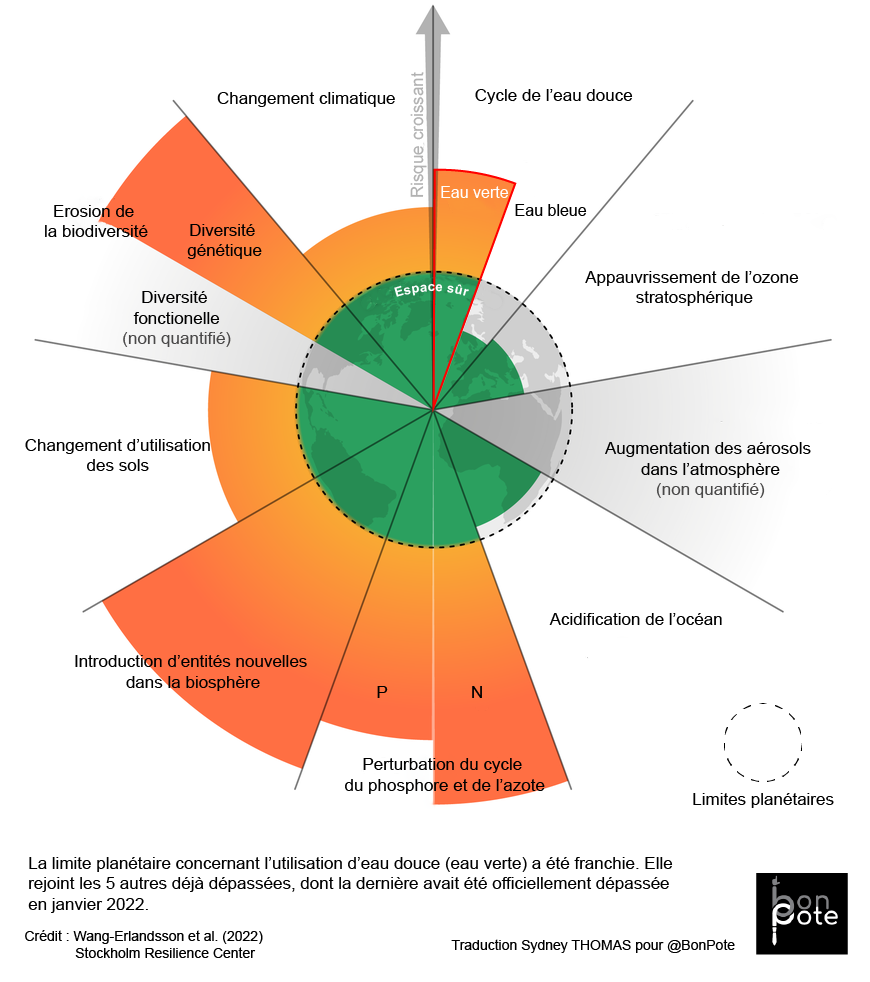

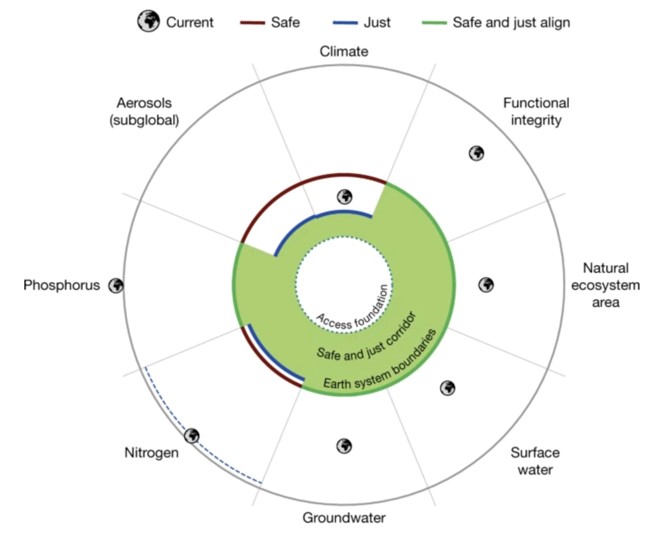

La perturbation des cycles de l’eau me permet d’introduire également rapidement le concept de limites planétaires, développé par le chercheur suédois Johan Rockstrom et ses équipes (Fig. 6). En mai 2023, sept limites étaient déjà dépassées, dont celles autour du cycle de l’eau douce – séparée entre l’eau verte et l’eau bleue (voir les différents cycles présentés plus haut). Certaines des publications scientifiques les plus en vue ne prennent en compte que la consommation d’eau pour déterminer les limites planétaires durables en matière d’eau douce et d’autres présentent l’évaporation et la transpiration terrestres comme des pertes d’eau plutôt que comme les principales sources d’eau douce pour l’agriculture et les écosystèmes. A la-mi 2023, Rockstrom et ses équipes ont proposé une révision de leur concept de limites planétaires pour y intégrer une notion forte de justice sociale. On y retrouve les limites « sûres » qui sont celles qui remettent en cause la résilience du système quand on les dépasse (ce sont celles présentes dans l’infographie initiale – elles ont été légèrement remaniées entre temps). On y voit aussi les limites « justes » qui sont celles à partir desquelles les humains commencent à souffrir de manière significative (même si cela reste encore tenable pour la planète).

Figure 6. Les concepts de limites planétaires de Rockstrom et ses équipes. L’infographie du bas est la nouvelle version des limites planétaires proposées. Source : Safe and just Earth system boundaries (2023)

A quoi peut-on s’attendre dans les années à venir ?

Une diminution en tendance de la disponibilité en eau douce sur le globe

L’eau a une symbolique très forte. A la fois source de vie et de mort, l’eau peut venir à manquer ou alors bien au contraire à être en excès. Cette symbolique de l’eau peut se retrouver dans les textes religieux au travers du désert (manque d’eau) ou du déluge (excès d’eau).

En France, jusqu’ici, notre vision avait plutôt tendance à être portée sur l’excès d’eau avec le lot d’inondations et de crues qu’a pu connaitre notre territoire. Nous avons d’ailleurs une stratégie nationale de gestion des risques d’inondation (SNGRI) visant à mieux identifier les secteurs à risque et à mener des actions de réduction de la vulnérabilité des territoires, des plans de prévention du risque inondation (PPRI) qui visent à contrôler le développement urbain en zone inondable et à préserver les zones d’expansion des crues, et une compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) portée par les établissements public de coopération intercommunale (EPCI), c’est-à-dire les intercommunalités.

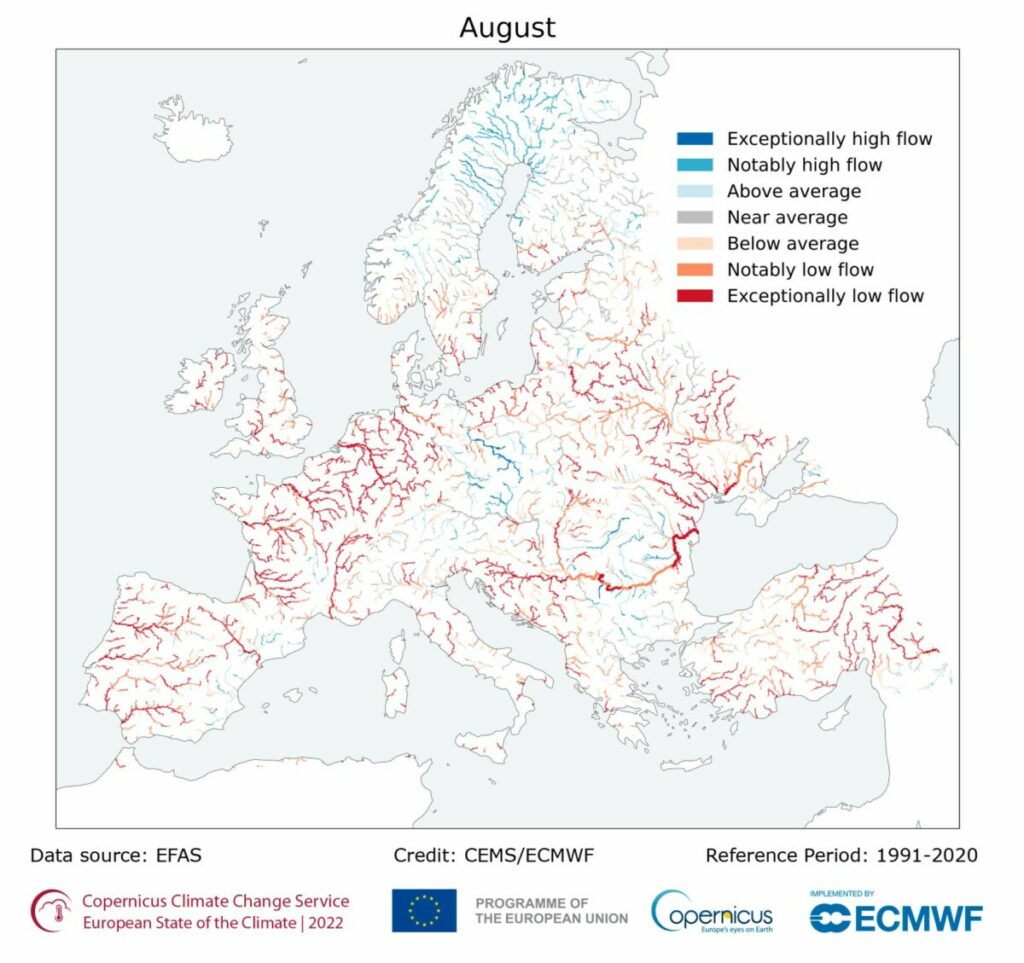

Mais depuis la mi-2022, c’est plutôt le manque d’eau qui prend de la place dans l’actualité française. Et c’est peut-être d’autant plus perturbant lorsqu’au même moment, certains pays en première ligne des effets du déréglement climatique subissent quant à eux les ravages de crues et d’inondation meurtrières (par exemple le Pakistan en août 2022). Le Copernicus Climate Change Service publiait en avril 2023 une carte de comparaison des débits des cours d’eau en Europe à la date d’août 2022 par rapport à une période de référence 1991-2020 (Figure 7). La carte parle d’elle-même avec des débits notablement ou exceptionnellement bas en très grande majorité. L’année 2022 aurait été selon eux l’année la plus sèche jamais enregistrée (ils n’ont pas encore travaillé sur 2023, rassurez-vous), plus de 60% des cours d’eau ayant connu des débits inférieurs à la moyenne.

Figure 7. Comparaison des débits des cours d’eau en Europe entre août 2022 et la période de référence 1991-2020. Source : Copernicus Climate Change Service (2023).

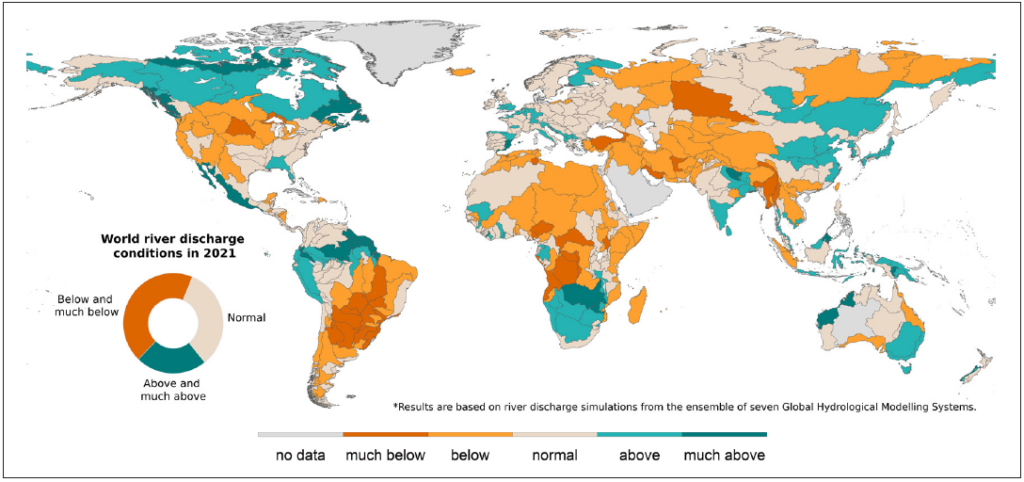

En 2022, la World Meteorological Organization sortait quant à elle son rapport sur l’état des ressources en eau dans le monde (Figure 8). On y trouvait notamment une cartographie comparée des débits moyens de rivière en 2021 par rapport à une période de référence 1991-2020, une façon pour eux de regarder si, en moyenne, les débits de cours d’eau étaient supérieurs ou inférieurs à la moyenne temporelle. Les auteurs mettaient en avant que les zones où le débit était inférieur ou très inférieur à la normale étaient deux fois plus grandes que les zones où le débit des rivières était supérieur ou très supérieur à la normale.

Figure 8. Débit des cours d’eau de rivière en 2021 par rapport à une période de référence 1991-2020. Source : World Meteorological Organization (2022).

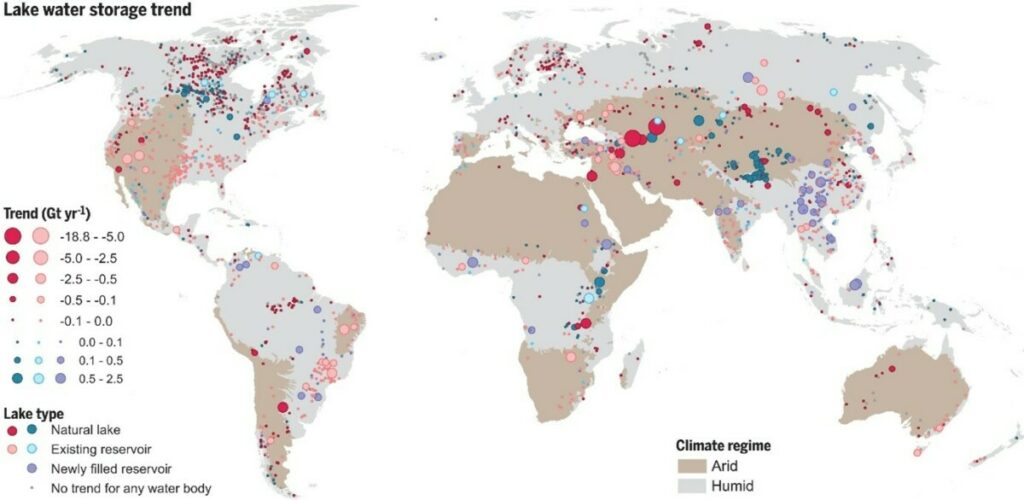

Au niveau mondial toujours, un article publié dans Science en mai 2023 donnait à voir, en tendance, la quantité d’eau stockée dans les plus grands lacs mondiaux sur les 3 dernières décennies (Yao et al., 2023). Sur les près de 2000 lacs analysés (à la fois naturels et artificiels), plus de la moitié aurait subi une perte sèche de volume, surtout dans les régions arides du monde (Figure 9). Et la majorité de cette perte serait observée dans une minorité de lacs (certains grands lacs ont donc perdu énormément d’eau). Les raisons principales évoquées imputent la sédimentation (les sédiments laissent donc moins de place à l’eau), le déréglement climatique (augmentation de la température donc de l’évaporation, changement dans les régimes de précipitations donc sécheresse), et les activités humaines (pour nos consommations diverses et variées – nous en parlerons plus loin). Les impacts du changement climatique et la sédimentation apparaissent donc nécessaires à intégrer dans une réflexion plus large de gestion durable des ressources en eau.

Figure 9. Evolution du stockage d’eau dans les plus grands lacs mondiaux Source : Yao et al. (2023).

L’année 2022 a été classée entre la cinquième et la septième année la plus chaude jamais enregistrée, avec une température annuelle moyenne supérieure de 1.15°C au-dessus de la moyenne préindustrielle de 1850-1900, malgré les conditions du phénomène météorologique « La Niña » qui ont prévalu. Les scientifiques craignent qu’en 2023, le retour du phénomène « El Nino » (dont la probabilité d’occurrence est jugée très élevée) n’aggrave encore plus le réchauffement climatique.

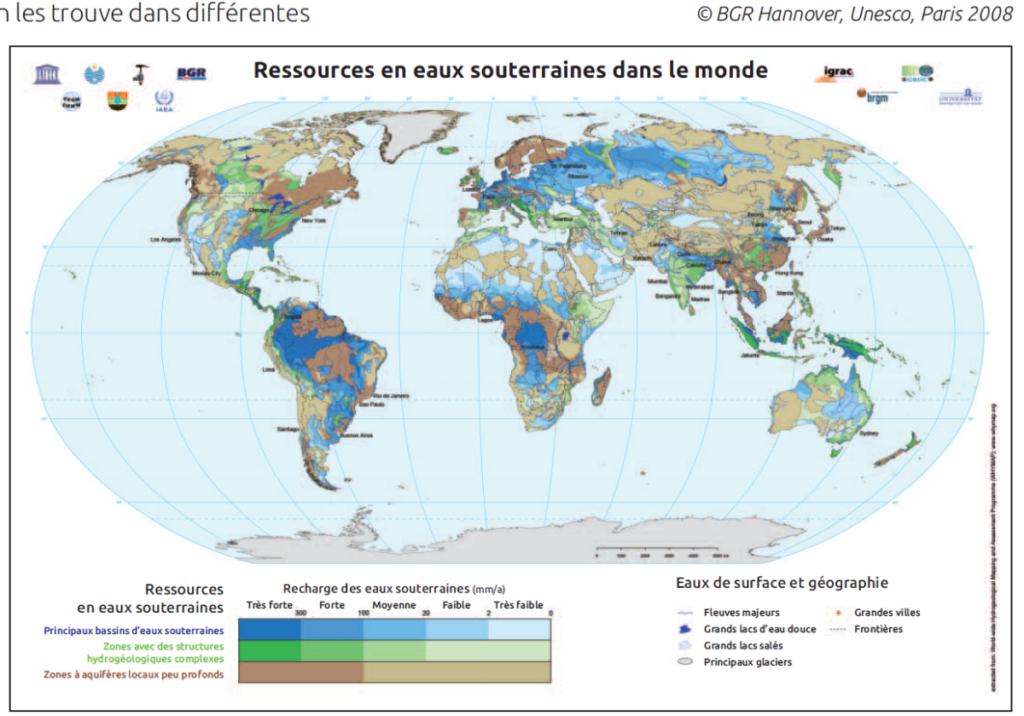

La cartographie de 2008 ci-dessous (il n’y a pas de carte plus récente à ma connaissance) présente les ressources en eau souterraines dans le monde. Il est assez impressionnant de voir que tous secteurs confondus, entre 1960 et 2010, soit en l’espace de 50 ans, on constate une multiplication par trois des prélèvements d’eau souterraine. On estime qu’environ 60 à 70 % des prélèvements d’eau souterraine dans le monde sont pour les usages agricoles et les 30 à 40 % restants se répartissent équitablement entre usage industriel et usage urbain pour l’alimentation en eau potable.

Figure 10. Ressources en eau souterraines dans le monde. Source : BGR Hannover, 2008

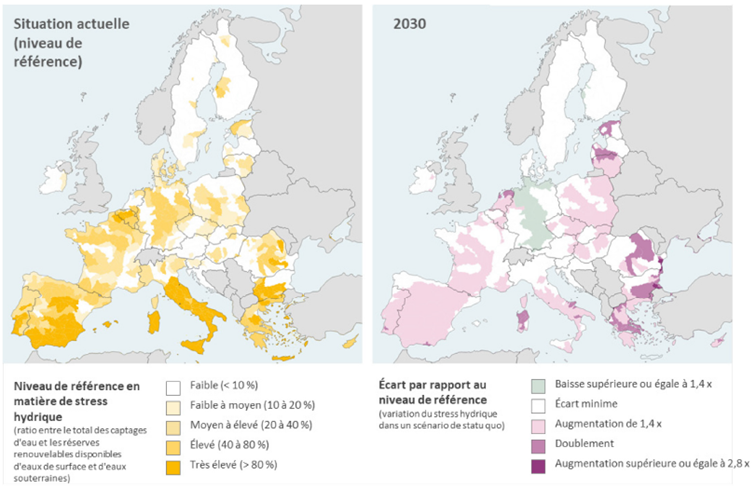

Des projections plutôt alarmantes en France

On ne compte plus les travaux de projection et prospective climatique en cours (Aqua 2030, Climator, Garonne 2050, Varennes de l’eau, Explore 2070…). Toutes les projections nous informent sur un changement à attendre dans les régimes de précipitations avec notamment un renforcement structurel des déficits hydriques (et notamment en période estivale). Les impacts sur la ressource en eau seront marqués avec des attentes en termes d’augmentation des températures moyennes de l’air, d’évolution incertaine des précipitations, et de diminution significative des débits moyens annuels des cours d’eau (les cartes actuelles présentées dans la section précédente parlent d’elles-mêmes). La chronique des dernières années, retracée par le Bulletin national de situation hydrologique (BSH) publié tous les mois sous l’égide de l’Office international de l’eau, montre que la sécheresse n’est plus un phénomène ponctuel (comme en 1949 et 1950, en 1976, en 1989-1990 ou encore en 2003), mais tend à devenir récurrente et généralisée.

Notez également que Météo-France a produit début 2021 de nouvelles projections climatiques régionalisées de référence en France, disponibles sur le site du DRIAS.

L’étude du projet Explore 2070 est peut-être la référence la plus fiable sur l’évolution des ressources en eau. Les résultats du projet montrent que le débit moyen des rivières en France devrait diminuer fortement d’ici 30 ans, et ce jusqu’à 50 % dans le Sud-Ouest et le Bassin parisien. Le projet Explore 2, en cours, s’intéressera à faire tourner des modèles hydrologiques pour décliner des scénarios climatiques en impact sur les débits futurs sur l’ensemble des cours d’eau français. Il faut comprendre que ces projets calculent des débits naturels reconstitués, c’est-à-dire une prospective sur l’état des ressources compte tenu des scénarios de changements climatiques et de l’occupation du sol. Ce qui sera vraiment présent dans les cours d’eau (en regard des résultats de simulation) dépendra bien évidemment de nos choix de société. Les conclusions du rapport Explore 2070 concernant le niveau des cours d’eau et le taux de recharge des nappes phréatiques attendus à l’horizon 2046-2065 sur le territoire national sont plutôt éloquents et tous à la baisse. Nous pourrions notamment attendre :

- Une baisse moyenne de la recharge des nappes de 10 à 25 %, marquée pour le bassin de la Loire (25 à 30 %) et le Sud-Ouest (-30 à -50 %)

- Une baisse du débit moyen annuel des cours d’eau entre 10 et 40 %, notamment pour les cours d’eau des contreforts pyrénéens et le bassin Seine-Normandie (entre -10 et -60 %)

- Une réduction des débits d’étiages estivaux de 30 % à 60 %, plus sévères, longs et précoces : jusqu’à -50 % de baisse du débit minimum mensuel pour le Rhône, -70 % pour la Seine

- Une diminution de la part des précipitations qui rechargent les nappes par infiltration ou ruissellement jusqu’aux cours d’eau et lacs, suite aux variations dans les précipitations et aux phénomènes d’évapotranspiration

- Une intensification de l’évapotranspiration entrainant une part plus importante des précipitations retenues dans les sols superficiels au détriment de l’alimentation des nappes

- Un manque de 2 milliards de m3 d’eau en 2050 si la demande reste stable

- Une diminution attendue du débit dans les rivières de -20 à -40 % dans le bassin Adour-Garonne

Les tendances climatiques auront un effet non négligeable sur les grands et petits cycle de l’eau, modifiant à la fois la couverture neigeuse (et la cryosphère en général) par une réduction significative du manteau neigeux et de la durée d’enneigement, les dynamiques des cours d’eau (débits, infiltration, évaporation), la gestion de l’eau superficielle et souterraine (quantité et qualité) en termes de disponibilité par une baisse du niveau moyen des nappes, d’approvisionnement et d’assainissement, la fragilisation des écosystèmes aquatiques et humides et de la biodiversité, ou encore le niveau de sècheresse du sol et, en conséquent, les productions agricoles. Le GIEC rappelle d’ailleurs que tous les scénarios climatiques projettent une augmentation des risques de sécheresse liés à l’humidité du sol.

Les résultats affichés des projets Explore 2070 et Climator seraient même d’ailleurs sous-estimés puisque les travaux font l’hypothèse que le déficit hydrique futur sera compensé par davantage d’irrigation, chose qui – comme en témoigne les évènements récents – ne met pas tout le monde d’accord (nous en reparlerons plus loin). Rajoutons que les systèmes d’irrigation sont confrontés à d’autres problèmes : la rareté de l’eau due aux effets de la sécheresse et du changement climatique, les perturbations environnementales, la nature non linéaire de la dynamique des plantes, la dynamique changeante des conditions météorologiques, ou encore l’absorption dynamique de l’eau par les plantes.

Retour dans le sous-sol. Les eaux souterraines sont déjà impactées et vont continuer à l’être toujours plus. Le déréglement climatique (augmentation de température et baisse des précipitations) en cours perturbe les cycles de l’eau, y compris dans les eaux souterraines, et est à l’origine d’une baisse des taux de recharge naturelle. La baisse de la disponibilité en eau aura un impact sur le débit d’étiage des rivières parce qu’en été, l’eau qui circule dans les eaux de surface est principalement de l’eau d’origine souterraine. C’est notamment le cas des aquifères alluviaux ou autres aquifères peu profonds reliés aux eaux de surface.

Figure 11. Situation des nappes phréatiques en France en avril et mai 2023. Source : BRGM. Cela faisait 𝟏𝟔 𝐦𝐨𝐢𝐬 que nous n’avions pas vu de bleu foncé sur la carte (c’était au 1er janvier 2022). Les niveaux sont majoritairement en baisse

En hydrologie souterraine, les résultats du projet Explore 2070 en France montrent, à l’horizon 2050-2070, une baisse quasi générale de la piézométrie associée à une diminution de la recharge en eau comprise entre 10 et 25 % due au changement climatique. Deux zones sont plus sévèrement touchées : le bassin versant de la Loire avec une baisse de la recharge entre 25 et 30 % et le sud-ouest de la France avec des baisses comprises entre 30 et 50 %. Cette baisse devrait entrainer une diminution des débits d’étiage des cours d’eau et une augmentation de la durée des assecs. Les scénarios de déréglement climatique peuvent être introduits dans des modèles de simulation d’écoulement des eaux (modèles souterrains) pour simuler l’impact sur les niveaux des nappes et les débits d’étiage qui vont arriver dans les rivières (et ainsi évaluer la durée de ces baisses de débits, avec un travail bassin par bassin…). Le principal scénario de changement est une diminution globale des prélèvements d’eau souterraine de 20 % d’ici à 2070.

L’abaissement de la nappe phréatique peut également menacer les zones humides. Le maintien d’une nappe phréatique à la surface ou près de la surface du sol pendant une période suffisamment longue chaque année pour permettre la survie des plantes aquatiques est un défi pour certaines zones humides. Par exemple, le Marais Poitevin présente un risque élevé d’impacts négatifs pendant les sécheresses en raison du pompage des eaux souterraines pour l’irrigation du maïs.

Pour les aquifères cotiers, une autre problématique a trait à l’intrusion saline. Pour ces aquifères en connexion directe avec la mer en profondeur, on peut assister à l’arrivée d’un biseau salé (intrusion saline) parce que l’eau de mer, plus dense, s’infiltre au fur et à mesure dans l’eau de nappe. Plus la nappe est haute, plus l’intrusion saline peut-être repoussée. La baisse du niveau des nappes avec le changement climatique et le pompage des eaux souterraines va augmenter les risques d’intrusion saline sur tous les aquifères cotiers. En France, le sujet n’est pas encore prépondérant mais il faut s’y préparer. Les déséquilibres quantitatifs, dus à un pompage plus élevé que la recharge naturelle (qui implique donc une baisse du niveau des nappes), semblent être moins préoccupants que les déséquilibres qualitatifs.

Les impacts potentiels d’un manque chronique d’eau

Sans rentrer dans une liste à la Prévert trop approfondie, nous pouvons dresser quelques constats généraux sur les impacts déjà présents et à venir.

En août 2022, plus de 500 communes françaises se sont retrouvées sans eau potable et ont dû s’approvisionner par camion-citerne. Même si certains ne semblent encore y voir qu’un signal d’alerte dans le sens où cet approvisionnement concernait essentiellement de petites communes et pas de grandes agglomérations dont le réseau d’approvisionnement est plus robuste, le risque de manque d’eau est réel et nous touche directement. En mai-juin 2023, certaines communes françaises se préparent déjà à reproduire les livraisons de l’année précédente…

A y regarder de plus près, le manque d’eau va bien plus loin qu’une « simple » fourniture d’eau potable à la population.

Avec des niveaux de fleuve en baisse et des débits non réguliers, le transport maritime se trouve de facto limité. Les niveaux du Rhin ont par exemple été exceptionnellement bas en 2018, bloquant les marchandises dans le port de Cologne. Vous vous souvenez peut-être d’avoir assisté béatement au blocage du canal de Suez en mars 2021 par un porte-conteneur géant. Ce blocage n’avait pas été causé par un niveau d’eau trop bas mais on pourrait l’imaginer. Actuellement, plus d’une tonne de marchandises est acheminée par voie navigable pour chaque habitant de l’Union Européenne – et l’on aimerait en plus que ce niveau augmente pour favoriser un fret plus décarboné que ce qu’il n’est actuellement.

Les barrages hydro-électriques tournent avec un rythme réduit lorsque le débit diminue avec, en conséquence, une production d’hydro-électricité en diminution et une industrie touchée. Et le fret fluvial transporte lui-aussi du charbon pour produire de l’énergie – et compenser la baisse de production de centrales hydrauliques suite à une diminution du débit des cours d’eau (on marche peut-être un peu sur la tête-là). Le niveau d’eau peut également nous interpeller quant à son utilisation pour le refroidissement des centrales nucléaires et thermiques (nous en reparlerons plus loin mais gardez en tête qu’en France, le risque d’un manque d’eau sur ce sujet est un arrêt de centrales et non pas un risque nucléaire).

Figure 12. Etat du lac de Serre-Ponçon (barrage hydro-électriques) à l’été 2022. Source : Resilience Montagne.

Une baisse du niveau d’eau peut également se traduire par des ruptures de chaines d’approvisionnement (non nécessairement dues à des problèmes de transport fluviaux). La sécheresse qui a touché Taiwan en 2021 a frappé de plein fouets l’entreprise TSMC qui fournissait des semi-conducteurs à l’ensemble de la planète.

Côté agriculture, les constats sont bien évidemment assez dramatiques (et nous les approfondirons plus loin). Les agriculteurs catalans ont décidé en début d’année 2023 de stopper net les semis de luzerne et maïs en raison de conditions très largement défavorables. En Italie, le niveau du Pô semble remettre en question l’irrigation des rizières et l’élevage de palourdes. Les baisses de niveau d’eau favorisent l’apparition de bans de sable mais aussi et peut-être surtout de biseau salé – c’est-à-dire de remontée saline. La montée du niveau de la mer (en conséquence directe du réchauffement climatique) et le pompage des eaux souterraines favorisent la remontée des eaux salées toujours plus loin (on pourrait aussi parler du salage des routes dont le sel se retrouve dans l’eau après une pluie mais ce phénomène est peut-être négligeable). Avec des eaux toujours plus saumâtres, les sols se salinisent une fois que l’eau a été absorbée par les plantes ou tout simplement par évaporation de l’eau du sol, affectant alors sensiblement la production agricole sur ces sols. L’augmentation des eaux saumâtres pourrait également appeler à une reconsidération de certaines productions qui ne seraient tout simplement plus praticables. Pourrait-on imaginer passer d’une culture de riz à celle de crevettes dans des eaux trop salées ?

Moins d’eau circulant dans les cours d’eau se traduit par une moindre dilution des polluants et donc, mécaniquement, par une plus forte concentration de ceux-ci. La baisse des débits a aussi un impact dramatique sur la biodiversité, en fragmentant les milieux et en empêchant la mobilité des poissons ou des amphibiens, notamment jusqu’à leurs lieux de frayères. Nous reparlerons plus loin des concepts de débits écologiques et biologiques mis au point pour limiter les impacts sur le vivant et les écosystèmes au sens large.

Le manque chronique d’eau appellera nécessairement à arbitrer entre les différents usages. Par exemple, à l’occasion du renouvellement des concessions de barrage hydro-électriques, les usages hydroélectriques et agricoles risquent entre autres d’être concurrents. La période de pointe de l’irrigation n’est en effet pas celle de la consommation de courant (comprenez que les barrages n’ont pas intérêt à lâcher leur source d’électricité lorsque les gens n’ont pas besoin de courant en été, sauf peut-être en période de canicule où les besoins en climatisation pourraient être importants). Chaque filière défendra alors son importance stratégique ainsi que la disponibilité, voire la sanctuarisation de ressources suffisantes, avec toutefois deux différences pénalisantes pour l’agriculture (CGEDD, CGAAER, 2020). D’une part, les usages de l’irrigant sont liés a une seule source d’alimentation (prise d’eau ou retenue) tandis que les modulations de la demande d’électricité peuvent être soutenues par un système autrement plus souple de centrales interchangeables et de réseaux connectés de distribution. D’autre part, le secteur énergétique peut être tenté d’optimiser ses recettes en délestant le moins possible ses capacités stockables de production pour s’en servir lors des pics de consommation qui sont aussi ses pics tarifaires.

Quels impacts attendre pour les plantes ?

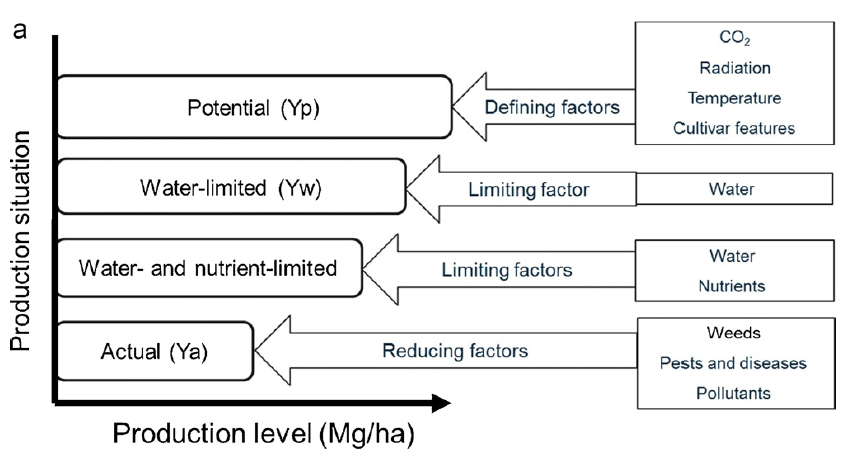

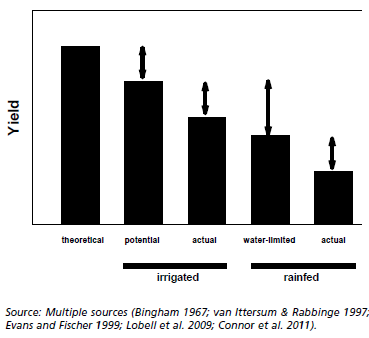

Le potentiel de rendement d’une plante est le rendement que cette plante peut atteindre lorsque la quantité d’eau et de nutriments n’est pas limitée et que les potentiels stress d’origine biologique sont contrôlés. Dans ces conditions optimales, seuls le rayonnement solaire, la température, le CO2 atmosphérique et les caractéristiques génétiques de la plante impactent la durée de la période de croissance et l’interception de la lumière par le couvert végétal. Cette notion de potentiel de rendement est théorique. C’est une référence jugée pertinente lorsque l’on se place dans des contextes agricoles irrigués (puisqu’on fait l’hypothèse que l’eau ne manque pas) ou dans un climat humide avec un approvisionnement suffisant en eau pour éviter des déficits hydriques (Van Ittersum et al, 2012)

Figure 13. Présentation de différents niveaux de potentiels de rendement. Source : Van Ittersum et al. (2012).

Lorsque l’eau est un facteur limitant – c’est par exemple le cas pour les cultures pluviales – on préférera parler de potentiel de rendement limité par l’eau (et/ou limité par les nutriments si eux aussi viennent à manquer). On fait ici plutôt l’hypothèse que le type de sol et la topographie du terrain ont un impact suffisamment important pour influencer le rendement de la culture (capacité de rétention d’eau, profondeur d’enracinement, intensité de ruissellement). Notez que l’écart entre le rendement potentiel et le rendement limité par l’eau est une indication de l’écart de rendement qui pourrait potentiellement être comblé par l’irrigation (à conditions externes similaires).

Figure 14. Potentiels de rendement en conditions irriguées ou pluviales

En conditions réelles, ces rendements théoriques sont assez rarement atteints. Le rendement est effectivement affecté par tout un tas d’autres facteurs biotiques comme l’infestation de maladies et la présence de ravageurs ou de facteurs abiotiques (disponibilité en intrants, agro-équipement disponible, formation des agriculteurs…). L’écart de rendement (ou « yield gap » en anglais) est ainsi la différence entre les rendements réels et ceux potentiellement atteignables, que l’on soit dans des situations où l’eau vient à manquer ou pas.

Pour avoir du sens, ces notions de potentiels de rendement doivent être estimés pour une unité géographique et une période de temps définie. Pour les approcher, plusieurs méthodes sont possibles :

- la simulation d’un potentiel sur un site donné à l’aide de modèles de croissance des cultures. C’est certainement la méthode d’estimation la plus fine mais également la plus gourmande en donnée d’entrée.

- les rendements maximaux ou des quantiles supérieurs de rendement mesurés par exemple dans les stations expérimentales ou chez des agriculteurs – c’est une méthode empirique, basée sur l’observation où l’on travaille avec des rendement réellement obtenus mais qui peut souffrir aussi de biais (les conditions agro-pédo-climatiques sont peut-être exceptionnelles dans ces zones). Cette méthode s’applique particulièrement aux systèmes pluviaux et permet d’identifier les saisons et les conditions qui favorisent le plus le rendement limité par l’eau et ainsi de suggérer des stratégies et des tactiques de gestion pour maximiser la productivité de l’eau dans l’éventail des conditions environnementales analysées (Van Ittersum, 2012).

- l’utilisation d’une fonction frontière « rendement vs eau » [souvent le modèle de French et Schult] obtenue suite à l’observation des relations entre le rendement des agriculteurs et l’approvisionnement en eau. Même si cette fonction frontière ne différentie pas les cas d’étude où l’approvisionnement en eau est identique mais les facteurs limitants sont différents (puisque l’on n’affiche que la disponibilité en eau et le rendement obtenu), elle peut quand même aider à déterminer la présence de facteurs limitants et a l’intérêt de couvrir des larges gammes de quantité d’eau à disposition. On pourrait également reprocher à cette méthode de ne pas considérer la temporalité de l’approvisionnement en eau dans le sens où certaines périodes sont plus critiques que d’autres pour la détermination du rendement. La saisonnalité et la structure des précipitations ont bien évidemment un rôle déterminant.

Les approches locales sont bien évidemment à privilégier dès que possible mais les données ne sont pas toujours évidentes à récupérer. Les approches globales, qui permettent une prise de recul plus large, peuvent être par contre limitées par une mauvaise représentation de ce qui se passe dans la réalité. Les systèmes de culture (rotation des cultures, la date de plantation, la maturité du cultivar…), largement impliqués dans la résultante de rendement, ne sont parfois pas considérés ou sont très hétérogènes dans les échantillons considérés.

Dans la mesure où l’eau est clairement un sujet de tension du moment, il apparait opportun d’introduire également la notion de « productivité » de l’eau. Le terme peut paraitre un peu surprenant pour une ressource considérée comme un bien commun mais c’est pourtant un sujet au cœur de la production alimentaire et de l’efficacité de l’utilisation des ressources. En écho à la productivité de l’usage de l’azote, la productivité de l’eau peut se comprendre de manière simplifiée comme le rapport entre le rendement et l’approvisionnement saisonnier en eau (précipitation, irrigation, eau du sol…). En conditions réelles, la recherche d’un rendement maximal est rarement la meilleure stratégie parce que l’on peut se retrouver dans une situation où l’on mettra en place des pratiques culturales qui soit ne sont pas économiquement rationnelles, soit sont trop risquées en termes économiques et environnementaux.

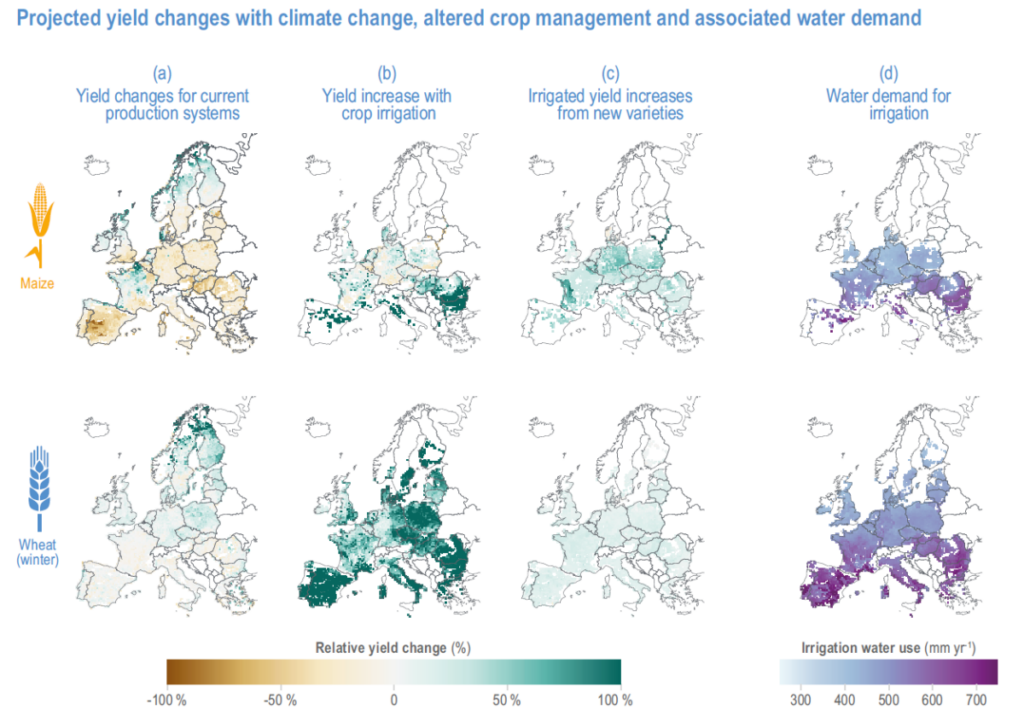

Le déréglement climatique provoquera nécessairement une augmentation de l’évapo-transpiration des plantes et des changements de régimes de précipitations, avec de fortes variabilités par régions. D’un point de vue relativement macro, on pourra notamment s’attendre à des déficits hydriques supplémentaires en été avec une limitation de la disponibilité de l’eau dans le sol et plus encore dans les sols dont la capacité de rétention d’eau est limitée. L’augmentation possible des précipitations hivernales pourrait entraîner des excès d’eau produisant des stress tout aussi pénalisants que les sécheresses estivales avec des anoxies racinaires qui conduiront à des baisses de rendements les années humides si des aménagements ou des changements de pratiques ne sont pas mis en place.

Figure 15. Evolution des rendements de blé et maïs en Europe suite au déréglement climatique et évolution de la demande d’eau associée. Source : GIEC (IPCC) 2022. Les preuves de différences régionales croissantes dans les risques climatiques projetés se multiplient depuis le rapport AR5 du GIEC. Si la direction du changement fait l’objet d’un large consensus, les pertes de rendement absolues sont incertaines en raison des différences de paramétrage des modèles et de la représentation des options d’adaptation. Les zones agroclimatiques d’Europe devraient se déplacer vers le nord de 25 à 135 km par décennie.

Les besoins en eau des céréales sont très différents suivant leurs stades de développement. La période de floraison est d’autant plus déterminante que les plantes sont sensibles au manque d’eau et que la probabilité d’un épuisement de la réserve en eau est forte. En cas de mauvaise alimentation hydrique durant ce stade, la fécondation est mal assurée, ce qui limite le nombre de grain par épi. La phase post-floraison jusqu’au stade maturité physiologique nécessite une bonne alimentation hydrique pour assurer le remplissage des grains d’une part, et limiter l’échaudage d’autre part grâce à la capacité réfrigérante de l’eau.

Les cultures n’ont pas la même sensibilité au manque chronique d’eau dans le sens où certaines sont adaptées à des environnements très limités en eau ou que leur demande en eau ne coïncide pas avec les moments où l’eau peut venir à manquer. La tolérance des cultures à la sécheresse dépend en partie de la profondeur des systèmes racinaires. Les cultures à racines profondes, comme la vigne, la luzerne et le sorgho, sont capables de puiser l’humidité plus profondément dans le sol que les cultures à racines peu profondes (par exemple, le maïs et les pois) et s’en sortent donc mieux pendant les périodes de stress hydrique. Les cultures implantées durant l’automne (céréales, oléagineux et protéagineux) réalisent une bonne partie de leur cycle en dehors des périodes de sécheresse. A côté de ça, ces plantes ont tout l’hiver pour que leur racines descendent profondément dans le sol, leur permettant de résister au sec. Les cultures de printemps font leur cycle sur 5 à 7 mois et assurent la croissance des racines et des feuilles en périodes plus sèches et plus chaudes. Elles sont donc plus exposées au risque de sécheresse.

Si les cultures d’hiver peuvent continuer à être pratiquées en pluvial (sans irrigation) avec le changement climatique (en intégrant toutefois les difficultés causées par les excès d’eau et anoxies racinaires liées aux augmentations des pluies hivernales), dans beaucoup de situations et, notamment dans le sud de la France, beaucoup de cultures d’été actuelles auront du mal à se maintenir en situation pluviale avec un rendement similaire sans irrigation et/ou modifications importantes des techniques culturales. Certaines céréales de printemps sont devenues dépendantes de l’irrigation et ont vu leur rendement augmenter grâce à des apports d’eau supplémentaires.

Les cultures varient également en ce qui concerne le moment où la demande en eau est la plus forte. La demande en eau du maïs, par exemple, est concentrée sur les mois d’été, lorsque le stress hydrique est maximal. En revanche, le calendrier des cultures de colza, de blé d’hiver et d’orge d’hiver est centré sur les mois d’automne et d’hiver, lorsque la quantité d’eau disponible est plus importante.

Au niveau de la plante elle-même, on peut s’attendre à ce que les cycles phénologiques soient complètement perturbés. Les cycles globaux seront déplacés, certaines phases du cycle seront raccourcies et/ou avancés ce qui se répercutera nécessairement sur les calendriers d’irrigation et donc sur les dynamiques intra-annuelles de prélèvement d’eau : date de démarrage de l’irrigation, accroissements des besoins en début de cycle, évolution des besoins maximaux en irrigation, décroissance des besoins en irrigation en fin de cycle. Le raccourcissement du cycle de croissance pourrait aussi conduire à une diminution de la quantité d’eau utilisée pendant la saison.

Les cultures d’hiver devraient subir une anticipation de leur cycle cultural avec une faible réduction de la durée des phases phénologiques clés. Les cultures de printemps quant à elle devraient voir elles aussi un cycle anticipé, couplé à une réduction importante de la durée de la phase de remplissage des grains.

Quelques exemples d’indicateurs agro-climatiques à suivre :

- Exemples d’indicateurs généraux : précipitations en mm/an, évapotranspiration potentielle pendant la période printemps / été, déficit hydrique annuel (mm/an), température moyenne annuelle (°C), somme de températures annuelle base 0°C, nombre de jours chauds (T > 25°C), température moyenne estivale, indicateurs de gelées (tardives ou non)

- Exemples d’indicateurs pour les cultures estivales : nombre de jours supérieurs à 32°C, déficit hydrique sur la période mai à août, nombre de séquence de sécheresse de 10 jours consécutifs pour la période mai – août.

- Exemples d’indicateurs céréales : nombre de jours échaudant (T > 25°C) pour la période u 15 mai au 15 juillet, déficit hydrique pour la période mai à juin, nombre de séquences de 10 jours échaudant consécutifs pour la période mai à juin.

- Exemples d’indicateurs vignes : indice héliothermique de Huglin, indice de fraîcheur des nuits en septembre, déficit hydrique pour la période avril à septembre.

Quels impacts attendre pour les animaux ?

Les conséquences du déréglement climatique sur la disponibilité en eau touche bien évidemment aussi les conditions d’élevage. Les besoins physiologiques des animaux sont directement affectés. Une vache a par exemple une zone de confort thermique entre 3 et 15°C. En dessous, la vache peut s’adapter tant que l’humidité et la vitesse de l’air ne sont pas trop basses. Au-delà des 30-35°C, l’adaptation est particulièrement compliquée.

Le stress thermique provoqué par des conditions caniculaires fortes a des impacts directs sur les performances de production. La production laitière baisse, les taux de gras et de protéine du lait chutent, les mammites se développent, la reproduction des animaux et rendue compliquée, la mortalité des jeunes animaux augmente et les problèmes métaboliques et zoosanitaires vont bon train. Cet état de stress thermique se ressent en extérieur mais aussi dans les bâtiments d’élevage qui ne sont pas nécessairement suffisamment isolés et où la circulation d’air pourrait être améliorée. Le manque d’eau pourrait également menacer l’abreuvement du bétail (qui constitue moins de 10% des usages de l’eau en agriculture).

Indirectement, et en lien avec la production végétale, ce sont également des problèmes d’alimentation pour les productions animales herbivores dues à une faible productivité des prairies ou des cultures fourragères touchées par la sécheresse (couplé à un changement dans la composition et qualité du fourrage). On pourrait également voir combinés, la même année, excès d’eau printaniers et sécheresses estivales, ajoutant des pénalités sur la production des maïs ensilage aux pénalités déjà existantes sur la production herbagère . L’allongement des périodes de sécheresse et des orages peut entraîner l’abandon de pâturages alpins éloignés, réduisant les services écosystémiques culturels et paysagers et entraînant la disparition des pratiques agricoles traditionnelles.

Les changements en cours quant à la disponibilité des prairies pour le pâturage (plus d’herbe plus tôt au printemps et plus tard à l’automne et de moins en moins en été) conduisent les filières herbivores à s’interroger sur le type de bâtiment à prévoir pour l’été ainsi que sur la gestion fourragère des exploitations d’élevage. La modification de la saisonnalité de la production herbagère interroge par ailleurs les cahiers des charges de différents labels de qualité type AOP ou autres.

Quelques exemples d’indicateurs agro-climatiques à suivre :

- Exemples d’indicateurs fourragers : date de redémarrage de la pousse de l’herbe, date de mise à l’herbe, date de récolte précoce de fourrages (ensilage, enrubannage), date des premiers foins, date des foins tardifs.

- Exemples d’indicateurs animaux : index de température humidité pour les bovins (ITH) = nombre de jours où un stress thermique modéré s’exprime (traduit une dégradation du confort physiologique des bovins).

L’eau – indispensable allié du secteur agricole

Agricultures irriguées et pluviales en France

Une grande partie de la surface agricole utilisée (SAU) est occupée par des cultures dites pluviales qui ne nécessitent pas d’irrigation. En 2020, en France, seules 6,8 % des surfaces agricoles ont été irriguées, soit plus de 1,8 million d’hectares (en 2010, on était à 5.8%) – et ce de manière assez irrégulièrement répartie sur le territoire (Agreste, 2020). Les surfaces irriguées dépassent par exemple les 20% sur des zones comme la vallée du Rhône, le sud-ouest de la France ou encore le sud-ouest du bassin parisien (Fig. 16). Et même au sein de ces régions plutôt bien pourvues en irrigation, les disparités d’irrigation sont fortes en fonction des cultures, des modes d’irrigation et les équipements hydrauliques des exploitations agricoles. En 2020, 34 % des surfaces de maïs sont irriguées (contre 40 % en 2010), près de 40 % des superficies de pommes de terre et de soja (contre 51 % en 2010 pour le soja), la moitié des surfaces de verger et plus de 60 % des surfaces de légumes.

Figure 16. Part et répartition des surfaces irriguées en France. Source : Agreste (2020). En 2010 en France, 15% des exploitations françaises pratiquaient l’irrigation.

La gestion de l’irrigation en France se fait selon deux modèles principaux : celui de la gestion collective de périmètres d’irrigation, et celui de la gestion individuelle par prélèvement direct soumis à autorisation. En 2010, deux exploitations sur trois ont recours exclusivement à un réseau individuel d’accès à l’eau. Ce nombre est en constante augmentation depuis 1970 alors que les accès via un réseau collectif ont fortement reculé depuis 2009 (Loubier et al., 2013). Cette tendance est également observée dans la région méditerranéenne, là où la plupart des irrigations est traditionnellement réalisée à l’aide de systèmes collectifs. Les agriculteurs raccordés à un système d’irrigation collective sont ainsi de plus en plus nombreux à se débrancher pour utiliser des forages ou pompages individuels. La réduction de cette forme d’irrigation collective conduit à la fragilisation des structures collectives puisque les charges fixes des investissements d’irrigation sont rapportées à une superficie plus faible. La durabilité financière de ces structures sera tôt ou tard menacée par des adhérents toujours plus nombreux à se retirer.

Ce recul important des surfaces irriguées en collectif se produit sous l’effet conjugué :

- de changements de pratiques : abandon du gravitaire, passage au goutte à goutte,

- de l’urbanisation par mitage de périmètres irrigués (en gros, l’urbanisation galopante sur des terres agricoles irriguées)

- de conversion aux céréales sèches au détriment du maïs irrigué (dans le sud-ouest) sous l’influence des variations de cours mondiaux, et des modifications de la PAC,

- des restrictions d’autorisation d’irriguer de plus en plus fréquentes au profit des autres usages,

- du différentiel de coût important en faveur des systèmes individuels.

Il est indispensable de disposer d’une évaluation fiable des prélèvements en eau agricole, sur au moins une année récente, pour valider la modélisation des exploitations irriguées. Les analyses statistiques des données du recensement agricole et du registre parcellaire graphique (RPG) permettent de construire une typologie des exploitations irriguées. Une typologie des exploitations non irriguées peut aussi être utile pour appréhender l’impact de l’irrigation, l’importance relative des productions irriguées pour les filières et les alternatives possibles en cas de réductions des volumes prélevables. Il est nécessaire de disposer d’une représentation dynamique du territoire pour prendre en compte l’effet des variations interannuelles du climat (qui ont un effet majeur sur l’irrigation) et évaluer les impacts de différents scénarios de disponibilité en eau et des adaptations des exploitations. Pour cela, il faut modéliser à la fois la demande en eau des cultures et leur rendement sur les exploitations types et leur fonctionnement technico-économique (Serra-Wittling and Ruelle, 2022).

Au niveau mondial, seules 20% des surfaces sont irriguées. Ces terres servent néanmoins à produire 40% de la production alimentaire mondiale en volume. Si, en France, comme nous l’avons vu, la surface agricole irriguée est de l’ordre de 7% – elle est plutôt de l’ordre de 30% aux Pays Bas et en Grèce, et de 15% Portugal ou encore en Espagne. L’irrigation reste un sujet hautement stratégique parce que les productions végétales à forte valeur ajoutée sont génératrices d’emplois et d’activités sur les territoires (et c’est souvent celles qui sont irriguées). C’est notamment le cas en totalité pour les cultures maraichères, l’horticulture et les pépinières, pour l’essentiel des semences et plants (les contrats sont conditionnés à la maîtrise de l’eau), pour les légumes de plein champ à destination des industries, pour la moitié des vergers où l’irrigation est aussi utilisée pour la protection antigel, et pour les grandes cultures lorsque les conditions climatiques ou la capacité de rétention en eau des sols sont défavorables.

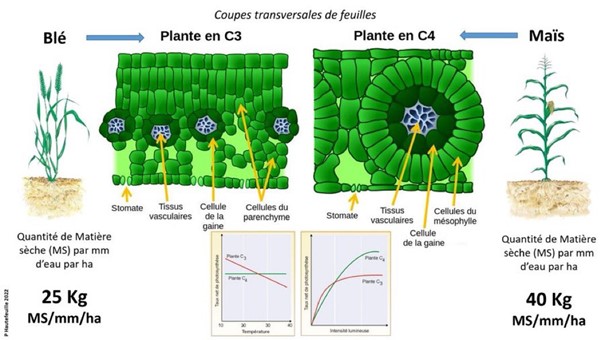

On estime classiquement qu’environ 90 % de l’eau consommée par l’agriculture l’est pour l’irrigation. Le reste (10 %), sert à l’abreuvage du bétail et au nettoyage des installations. L’irrigation représente 10% environ des volumes prélevés en eau à l’année mais plus de 50% des volumes consommés en été, avec de grandes disparités géographiques et variabilités interannuelles (voir la section « Eau Prélevée ou Eau Consommée »). Cette demande en eau, concentrée sur quelques mois, coïncide généralement avec les périodes d’étiage des cours d’eau. Certaines cultures, dont le maïs, sont souvent pointées du doigt pour leur consommation en eau mais le sujet est généralement abordé de façon trop simpliste. Le maïs est une plante dite « en C4 », dont la photosynthèse est très efficace et permet de perdre moins d’eau que d’autres plantes (voir la section du dossier sur « l’approche plante »). L’enjeu principal reste que la demande en eau du maïs intervient quand la tension sur cette ressource est la plus forte : pendant l’été. Que ce soit pour le maïs grain (50% de la SAU de maïs), le maïs fourrage (47% de la SAU de maïs), ou encore le maïs semence (3% de la SAU de maïs), l’irrigation du maïs permet d’atteindre des rendements de plusieurs dizaines de pourcents supérieurs à des maïs similaires non irrigués.

Toujours sur le maïs, gardons à l’esprit que les surfaces irriguées de maïs ont diminué de 20 % entre 1988 et 2010. Cette diminution de l’irrigation du maïs est imputée notamment à la diminution des surfaces de maïs cultivé notamment dans des régions où le taux d’irrigation était important (Provence-Alpes-Côte d’Azur, Midi Pyrénées…). Plus généralement, la baisse d’irrigation de certaines productions peut s’expliquer par un découplage des aides aux productions et en particulier celle aux cultures irriguées qui constituait une importante incitation à l’accroissement des surfaces, par des mesures administratives des restrictions d’usages et de réduction des autorisations globales de prélèvements, ou encore par la volatilité des prix agricoles et la forte augmentation du prix de certaines productions par rapport à d’autres – l’incertitude de la disponibilité en eau et le rapport au prix le plus favorable jouant sur les choix d’assolement.

Une question importante reste de savoir d’où provient cette eau. Sur le total estimé à 50 milliards de m3 d’eau absorbé par l’agriculture dans l’Union Européenne, 37 % provient de prélèvements directs des rivières et autres cours d’eau, 36 % du pompage des nappes souterraines et 27 % de réservoirs, lesquels recouvrent aussi bien des formations naturelles (lacs, étangs…) qu’artificielles (retenues de barrages, retenues collinaires…) souvent à usages multifonctionnels. L’alimentation des réservoirs artificiels est considérée comme un prélèvement forcé et différé d’eaux souterraines ou d’eaux de surface au cours du cycle de l’eau.

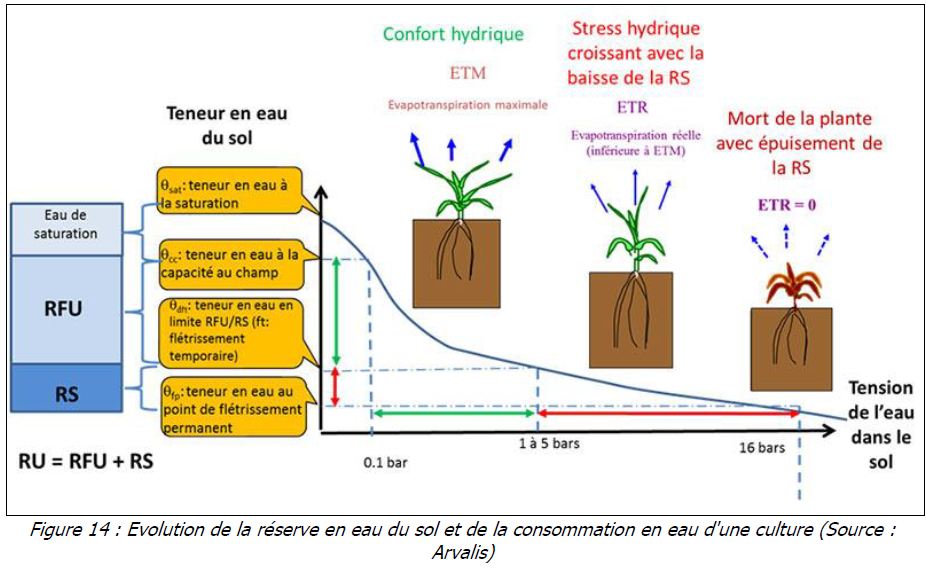

L’agriculteur doit jongler entre de nombreux paramètres pour définir la quantité d’eau à apporter, la date optimale et la durée de l’irrigation : disponibilité des ressources en eau, objectifs de production, besoin en eau des cultures, main d’œuvre disponible, période de restrictions possibles d’usages, contexte pédoclimatique de sa parcelle (type de sol, profondeur, réserve utile…). Et c’est autant de questions très pratico-pratiques auxquelles il devra répondre : Quand démarrer l’irrigation ? À quel rythme irriguer en l’absence de pluie et selon le stade de la culture pour ne pas pénaliser sa production ? Quel volume apporter pour ne pas saturer le sol ? Quand redémarrer l’irrigation après une pluie ? Quand arrêter l’irrigation pour exploiter au mieux le stock d’eau restant dans le sol sans pénaliser la production ?

La date de démarrage de l’irrigation ne doit pas être choisie au hasard et est très dépendante du stade végétatif de la culture produite. Un démarrage trop précoce limite l’enracinement profond de la plante alors qu’un démarrage trop tardif aura pour conséquence un épuisement de la réserve en eau du sol avant le démarrage de la campagne. De la même manière et pour une meilleure valorisation de l’eau apportée, la date d’arrêt de l’irrigation doit être pensée afin que l’eau contenue dans le réservoir en eau du sol facilement utilisable par la plante soit épuisée.

L’eau d’irrigation utilisée ne sera valorisée que si l’irrigation est déclenchée lorsqu’un déficit hydrique du sol est avéré et que la culture est à un stade végétatif sensible à la sècheresse. On distingue notamment deux périodes de sensibilité au manque d’eau, une période où l’incidence est moyenne sur le rendement (période sensible) et une période où l’incidence sur le rendement est forte (période critique).

L’apport d’irrigation ne doit pas non plus limiter les capacités de sauvegarde naturelle de l’eau. La plante ne doit pas simplement être une consommatrice d’eau. Elle doit chercher à utiliser l’eau de la manière la plus efficace possible.

Du fait de son utilisation possible pour maximiser les rendements, l’irrigation est souvent associée en France à l’agriculture intensive, particulièrement dans le cas de la maïsiculture. Mais l’irrigation n’est pas une mauvaise chose en soi, surtout que dans certains territoires, il est tout bonnement quasiment impossible de produire sans eau. Des chercheurs ont également relevé dans certaines régions du sud de la Méditerranée des pratiques agroécologiques en systèmes irrigués. On pourrait rajouter que l’irrigation peut être un levier pour la diversification des cultures qui est l’un des piliers de l’agroécologie.

Je me permets encore une fois de rappeler qu’en France, seules 6.8% des surfaces sont irriguées, c’est-à-dire que la majorité des surfaces n’est pas irriguée. La gestion de la ressource ne concerne donc bien évidemment pas que les irrigants. Qu’ils soient irrigants ou non, l’objectif des agriculteurs est de faire en sorte que l’eau pénètre suffisamment correctement dans le sol pour avoir une réserve utile du sol bien pourvue. Les irrigants doivent faire des efforts pour ne pas tomber dans les travers d’une agriculture complètement dépendante à l’eau et très irriguée. Les non-irrigants eux, de toute façon, n’ont pas ce levier d’action. D’une manière générale, l’irrigation en France n’est pas indispensable à la production agricole comme ce peut être le cas dans les pays arides. L’irrigation est plutôt utilisée pour sécuriser les rendements contre les risques climatiques tels que la sécheresse (c’est le cas aussi pour les cultures sous contrats), limiter les pompages d’eau dans les nappes, augmenter les rendements moyens, et améliorer la qualité des produits (le développement des mycotoxines élaborées par certains champignons et moisissures étant fortement accéléré par le stress hydrique). On voit néanmoins apparaitre des demandes d’irrigation dans des zones auparavant non irriguées (par exemple la viticulture de l’Hérault).