La société internationale d’agriculture de précision (ISPA), a proposé en 2019 une définition de l’Agriculture de Précision à la suite d’échanges entre 45 scientifiques du monde entier: « L’Agriculture de Précision est une stratégie de gestion qui rassemble, traite et analyse les données spatiales, temporelles et individuelles, et les combine avec d’autres informations pour orienter les décisions de gestion modulée relatives à la plante ou à l’animal en vue d’améliorer l’efficacité des ressources, la productivité, la qualité, la rentabilité, et la durabilité de la production agricole ». L’Agriculture de Précision, et si on cherche à agrandir le spectre autour du numérique en agriculture de façon générale, est un secteur souvent présenté par les professionnels agricoles comme une des solutions pour rendre le secteur agricole plus performant techniquement et économiquement, tout en limitant les pressions environnementales. Et ces pressions sont multiples : qualités de l’eau, de l’air, et du sol ; biodiversité ; déforestation ; ressources énergétiques ; réchauffement climatique… Mais, s’intéresse-t-on assez à l’impact que le numérique lui-même impose à l’environnement ? Le jeu en vaut-il la chandelle ou plutôt les gains apportés par le numérique sont-ils significatifs – et positifs – par rapport à ce que le numérique coûte à l’environnement ? Je me concentrerai dans cette synthèse exclusivement sur les gaz à effet de serre dans le secteur agricole, notamment parce que le sujet du réchauffement climatique est particulièrement brulant en ce moment – vous en conviendrez – et que le numérique est maintenant régulièrement présenté en fer de lance pour lutter contre le réchauffement climatique. Il est très clair que l’agriculture est une activité complexe, à l’interface de nombreux domaines, et qu’elle ne peut pas se résumer ou s’appréhender simplement sous l’angle des gaz à effet de serre. Néanmoins, le cas d’étude est intéressant et au cœur des préoccupations actuelles. Je commencerai par des rappels assez généraux sur le changement climatique, avant d’embrayer sur des constats et discussions sur l’empreinte carbone du secteur de l’agriculture, du numérique, et du numérique en agriculture. Je tenterai de soulever des constats et des questions qui, je l’espère, sauront trouver oreille attentive. Une bibliographie et webographie sont disponibles à la fin du document pour les lecteurs intéressés.

Le réchauffement climatique en quelques mots

L’évolution du climat mondial

Le réchauffement climatique est une réalité. Malgré les quelques climatosceptiques qui n’auront pas encore franchi le cap, un très large consensus (à priori plus de 97% des experts du sujet) s’est dégagé de la communauté scientifique sur le réchauffement de la planète et son origine anthropique. Les premières alertes ne datent pas d’hier. A l’époque, l’OCDE s’inquiète d’une potentielle crise planétaire naissante et des limites de la planète à la croissance. L’OCDE crée alors à la fin des années 60 un organisme constitué d’un panel d’experts, le club de Rome, pour plancher sur le sujet. Quelques années plus tard, en 1972, le « rapport Meadows » – du nom des chercheurs du MIT Dennis et Donella Meadows, – au titre assez évocateur « The Limits to Growth » est publié et dresse un constat assez sombre de la trajectoire climatique qu’est en train de prendre le monde. A l’aide de modèle mathématiques décrivant le monde de manière assez simplifiée sous forme de flux et boucles de rétroaction (natalité, mortalité, pollution, production de biens…), les Meadows et leur équipe de recherche envisagent, dès le début des années 90, l’impact terrible d’une exploitation irraisonnée des ressources finies de la planète. Je vous conseille la lecture de leur rapport remis à jour 30 ans plus tard dans les années 2000, « Limits to Growth : 30-year update », qui ne fait que confirmer leurs préoccupations naissantes quelques décennies plus tôt. Ce rapport est toujours d’actualité…

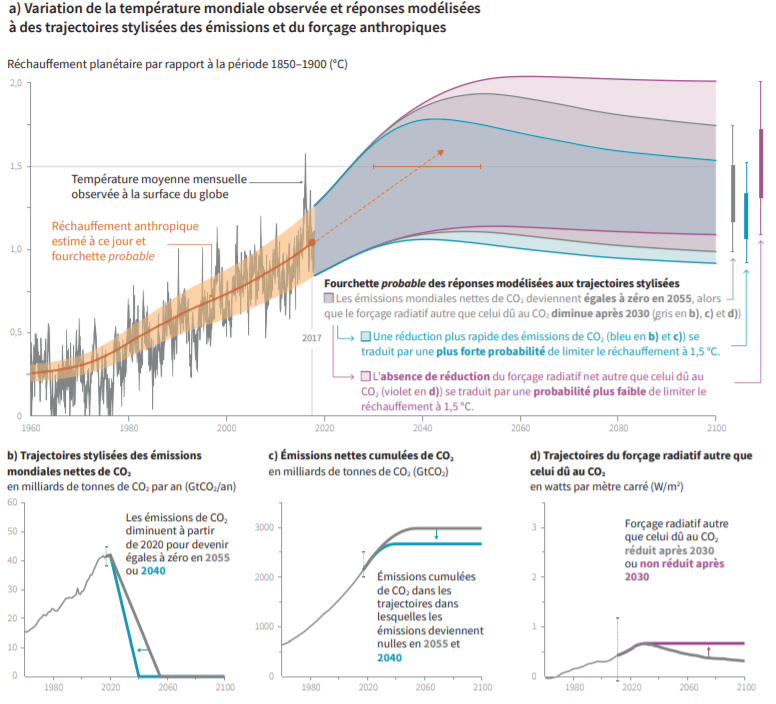

Le réchauffement climatique ne laisse place à aucun doute lorsque l’on regarde des historiques de température sur des périodes de temps assez récentes (Figure 1), et son origine anthropique est clairement mise en évidence lorsque ces historiques sont étudiés sur des périodes de temps longues (Figure 2A).

Figure 1. Evolution des températures et émissions de CO2 depuis 1960 à nos jours, et modélisées jusqu’en 2100. Source : Rapport du GIEC 2019.

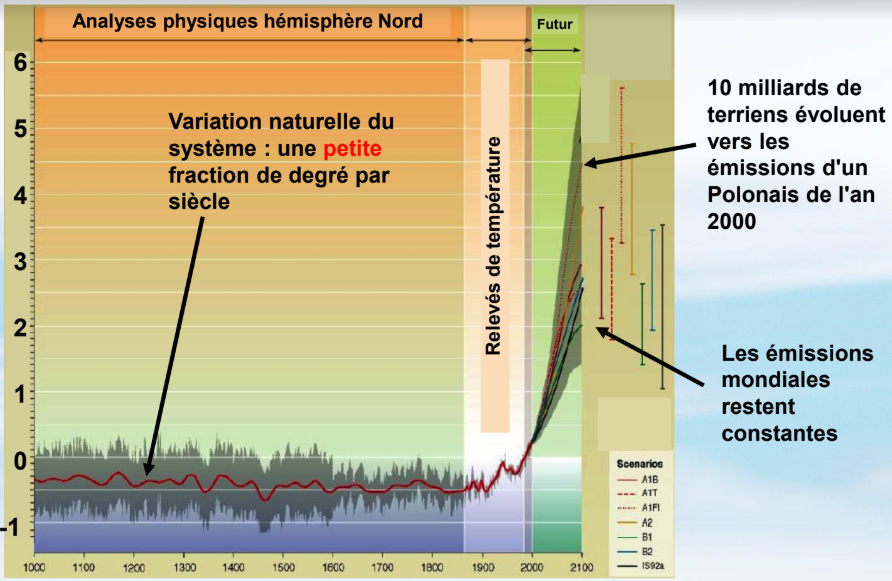

Figure 2A. Évolution de la température moyenne de l’air au niveau du sol, selon différents scénarii de réchaufemment. Source : GIEC, 2001. Image tirée du cours des mines de Jean Marc Jancovici. Les relevés montrent des augmentations fortes de température à partir de la révolution industrielle. Sur cette période de temps relativement courte (de la révolution industrielle à maintenant), l’augmentation est sans commune mesure par rapport aux variations de température du dernier millénaire.

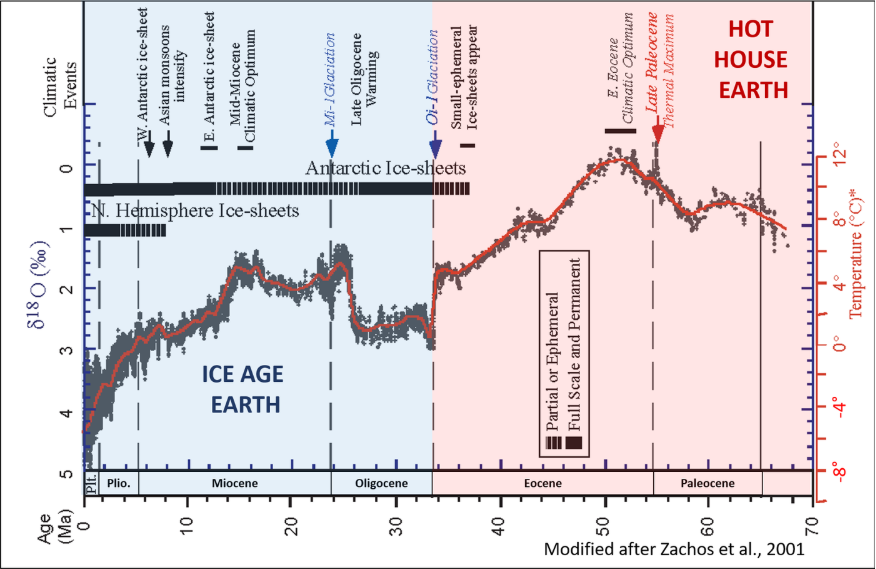

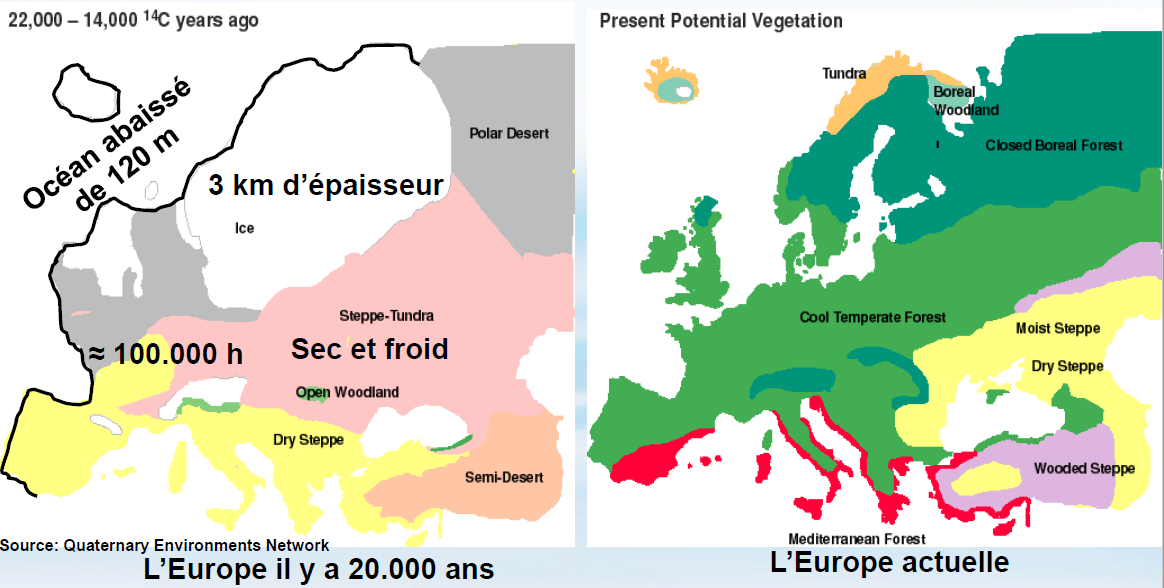

Sur des périodes de temps très longues (Figure 2B), on se rend compte que la température moyenne de la planète a eu tendance à se refroidir (attention sur ce graphique, les temps anciens sont à droite et les temps récents à gauche). Il y a plusieurs millions d’années, il faisait effectivement bien plus chaud qu’actuellement. Il faut néanmoins garder deux choses à l’esprit. La première, c’est que nous vivons un réchauffement climatique sur une période de temps extrêmement courte (150 ans) par rapport aux variations de températures des derniers millions d’années. Deuxième chose, les conditions dans lesquelles nous vivons actuellement sont très différentes de celles d’il y a plusieurs dizaines de millions d’années : nous sommes bientôt 8 milliards de personnes sur terre. Ce réchauffement, l’espèce humaine y survivra très certainement, mais à quel prix…

Figure 2B. Estimation de la température moyenne de la planète, par rapport à la moyenne du dernier millénaire (zéro de l’ordonnée). Cette courbe a été obtenue par l’analyse des sédiments océaniques prélevés dans 40 lieux différents. Source : Zachos et al. (2001). Ce graphique montre que la température a fortement diminué depuis 70 millions d’années (attention le graphique se lit de droite à gauche) mais qu’elle est en train de remonter (c’est le gros pâté que l’on peut voir tout à gauche de la figure), et ce sur un pas de temps très très court, contrairement aux chang

Un réchauffement de quelques degrés, qu’est-ce que ça change ?

Les trajectoires modélisées par les experts du GIEC – groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat – et autres groupes de recherche sont assez effrayantes, les évolutions de températures pouvant aller de + 1.5° à + 5°C voire +6°C par rapport à la température de la période pré-industrielle (considérée comme la température de référence). A dire vrai, quand on y réfléchit au départ, une augmentation de température de 5 à 6°C ne parait pas si terrible que ça ; c’est bien en deçà des variations de températures que l’on peut ressentir à notre niveau tous les jours. Néanmoins, quand on réfléchit à une échelle individuelle, cette augmentation de température est très locale (elle ne concerne que nous). Une augmentation de 5 à 6°C de la température moyenne à l’échelle du globe, c’est tout autre chose ! Cinq degrés de moyenne de moins à l’échelle du globe, c’est ce qui sépare notre climat actuel de celui d’il y a 20.000 ans (Figure 3). Légèrement différent, vous en conviendrez…

Figure 3. Comparaison de l’environnements actuel et celui d’il y a 20.000 ans, dans lequel la température moyenne du globe était cinq degrés plus bas qu’actuellement.

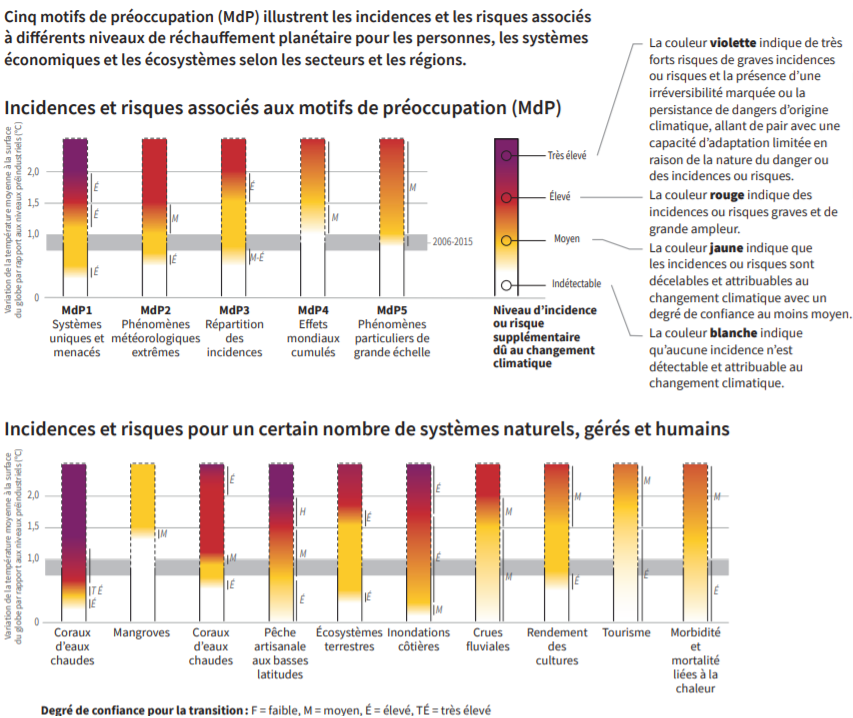

Les impacts d’un réchauffements climatiques sont extrêmement variés, et seront d’autant plus importants que le réchauffement sera sévère. Inondations, pertes de rendements agricoles, diminution de la biodiversité… tels sont les multiples risques encourus. Le GIEC a d’ailleurs travaillé sur les incidences et risques pour un certain nombre de systèmes naturels, gérés et humains (Figure 4). Les graphiques parlent d’eux-mêmes.

Figure 4. Impacts, incidences, et risques associés au réchauffement climatique. La sévérité de ces impacts dépend de la force du réchauffement. Source : Rapport du GIEC, 2019.

Et les marques du réchauffement climatique sont largement visibles. Le dernier rapport de l’IPBES de 2019 – la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques – a mis en avant la diminution critique de la biodiversité. Les crises du printemps arabe de 2011 peuvent s’expliquer en grande partie par les sécheresses ayant conduit à une diminution très forte des rendements dans les grandes zones de production russe. Les prix des matières premières ont alors explosé et les pays non autosuffisants et n’ayant pas de ressources financières assez importantes (par exemple, issues du pétrole) pour faire face à ces augmentations de prix, en ont payé le prix fort !

Croissance et CO2

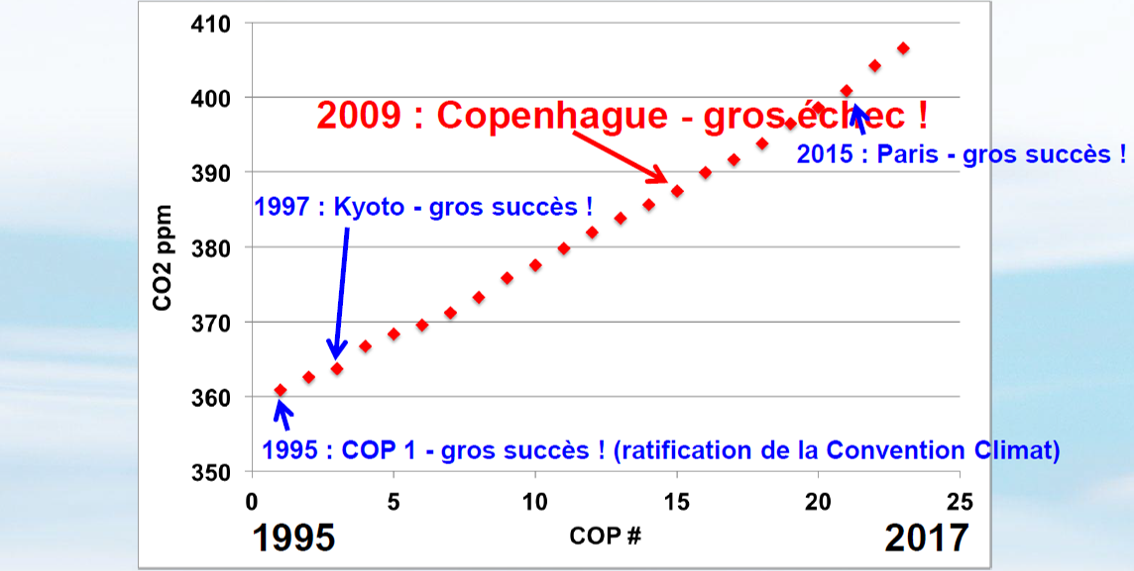

Pour montrer leur intérêt sur ce sujet d’intérêt général, les gouvernements du monde entier ont décidé, depuis le sommet de la terre de Rio en 1992, se de réunir tous les ans lors de COP (Conference of Parties) pour planifier ensemble une réponse et des actions à mener pour limiter au maximum le réchauffement climatique observé. Les conférences les plus connues ou dont le nom raisonne encore dans les mémoires (que ce soit pour leurs échecs ou succès) – Kyoto, Copenhague, Paris – avaient été largement suivies par la population et relayées par les médias. Force est de constater que les conférences n’ont pas vraiment mené aux résultats escomptés (Figure 5). Les concentrations de CO2 dans l’atmosphère ne diminuent absolument pas !

Figure 5. Concentration atmosphérique en CO2 mesurée à chaque conférence des parties. Source : Cours des mines de Jean-Marc Jancovici, d’après les données NOAA ESRL.

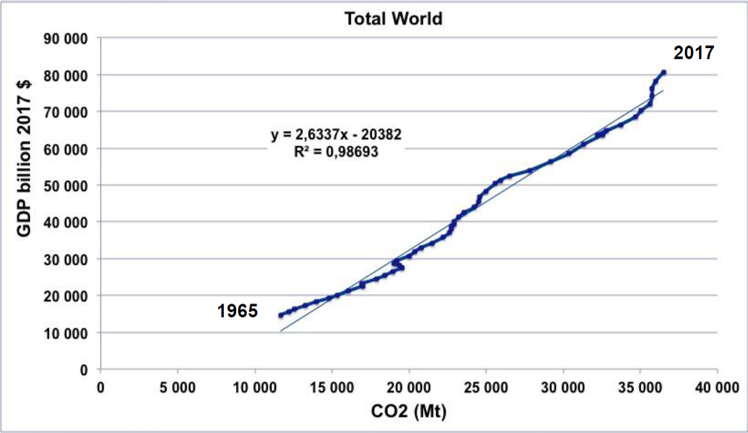

Les gouvernements ne semblent pas avoir considéré l’ampleur du problème. La raison en est pourtant assez simple : les gouvernements ne pensent et ne croient qu’à une seule chose, la croissance de leur économie. Et malgré les promesses et les appels à une croissance décarbonée qui, selon eux, permettraient de combiner à la fois la sacro-sainte croissante et la diminution des gaz à effet de serre, le constat est terrible ; nous n’arrivons pas à découpler le PIB mondial de la teneur en CO2 atmosphérique (Figure 6). La relation entre ces deux paramètres est d’une linéarité absolue. Cette relation varie bien évidemment entre les pays mais prendre du recul à l’échelle mondiale permet de dégager les grandes tendances.

Figure 6. Emissions de CO2 (en abscisse) et PIB en dollars constants (ordonnée) pour le monde. Source : Cours des mines de Jean-Marc Jancovici, d’après les données primaires de la World Bank pour le PIB et de BP Statistical Review pour l’énergie.

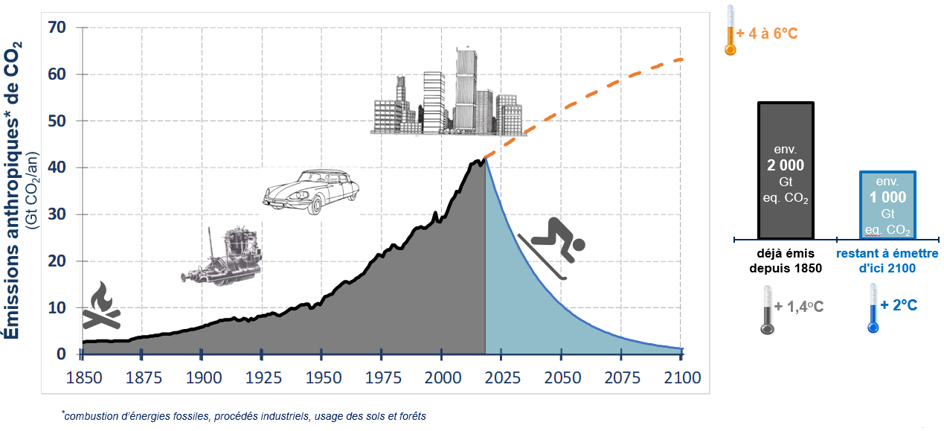

Et tout ça n’est pas prêt de s’arrêter quand des gouvernements au climatoscepticisme avéré décident de sortir des accords de Paris mis en place lors de la COP-21, une des très récente conférence qui avait vu s’accorder la quasi-totalité des pays sur l’urgence climatique. Les accords de Paris prévoyaient de limiter le réchauffement planétaire à +2°C en 2100 par rapport à la période pré-industrielle 1850-1900 utilisée comme référence (en 2020, la température moyenne à l’échelle du globe est de plus de 1°C supérieure à celle de la période pré-industrielle). Je vous renvoie à la figure 4 pour visualiser les incidences et risques d’un réchauffement limité seulement à +2°C (nous prenons actuellement une trajectoire bien plus pessimiste). A l’échelle mondiale, cet objectif demande nécessairement à partir d’aujourd’hui de réduire drastiquement les émissions anthropiques de CO2, notamment pour qu’elles atteignent en 2050 environ 1/3 de nos émissions actuelles. Avec une empreinte carbone moyenne annuelle de 12t eq. CO2, les français sont appelés à diviser par 6 leurs émissions actuelles pour respecter les engagements pris lors des accords de Paris.

Figure 7. Evolution des émissions anthropiques de CO2 de 1850 à nos jours, et les trajectoires qu’elles devraient prendre pour respecter les objectifs fixés lors des accords de Paris en 2015. Source : Les Shifters. On parle ici d’équivalent CO2 (eq. CO2) parce que le réchauffement climatique est dû à l’émission de gaz à effet de serre, dont le CO2 mais pas seulement ; par exemple le méthane CH4, le protoxyde d’azote N2O ou encore les halocarbures (type CFC) dont les pouvoirs réchauffant sont très supérieurs à celui du CO2. Le terme « équivalent CO2 » est utilisé pour avoir une référence commune entre ces différents gaz à effet de serre. Nous en reparlerons dans la suite de ce post.

En France, des instances indépendantes ont été mises en place à la suite des accords de Paris pour évaluer les trajectoires prises par la France pour lutter contre le réchauffement climatique. C’est notamment le cas du Haut Conseil pour le Climat, présidé par la climatologue Corinne Le Quéré. La stratégie nationale bas carbone (SNBC) mise en place par le gouvernement se donne pour cadre macroéconomique une croissance continue sur les 30 prochaines années. Il serait également souhaitable, notamment au regard de l’évolution probable de l’économie européenne en 2020, que soit précisé en quoi cette hypothèse de croissance est conditionnelle pour atteindre ces objectifs…

Tout est une question d’énergie

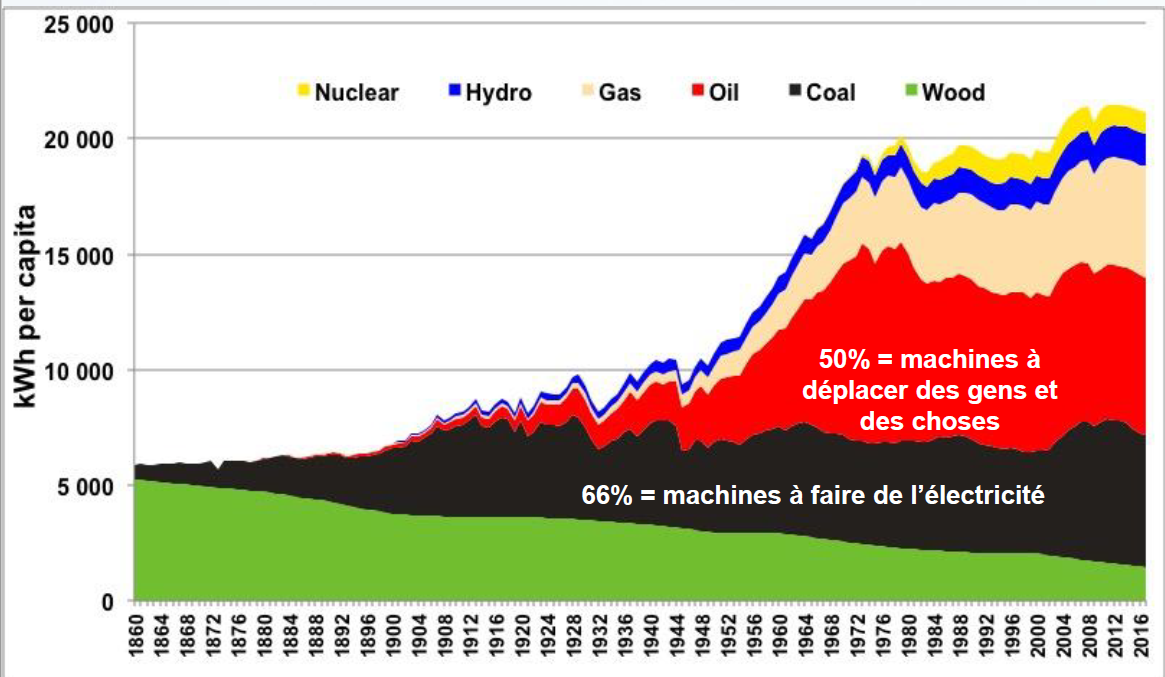

En tant qu’humains, nous avons participé à l’augmentation très forte de la teneur des gaz à effet de serre dans l’atmosphère parce que nous consommons de l’énergie. Cette énergie, nous la trouvons au travers d’outils et machines qui décuplent, voire centuplent l’énergie de notre simple corps. Certains diront même que nous avons autour de nous plein « d’esclaves énergétiques », puisque cette énergie, ce n’est plus nous qui la fournissons. Par exemple avec une voiture, nous pouvons nous déplacer sur des distances très longues. Avec un tracteur, un agriculteur peut utiliser des outils attelés très lourds. Ces sources d’énergie sont très nombreuses : pétrole, gaz, charbon, bois, hydroélectricité, énergie nucléaire, biomasse, énergie solaire, éoliennes. Et cette consommation d’énergie, au cours du temps, n’a fait que croitre (Figure 8). Chaque fois qu’une nouvelle source d’énergie a été découverte, elle n’a pas remplacé une source existante, mais s’est bien rajoutée aux sources d’énergie déjà utilisées. C’est d’ailleurs tout le problème actuellement avec les énergies photovoltaïques et éoliennes non pilotables (quand il n’y a pas de vent, il n’y a pas d’énergie), qui, outre leur empreinte carbone non négligeable, ne servent pas à remplacer des sources d’énergie très émettrices de gaz à effet de serre. Certaines sources sont largement majoritaires par rapport aux autres ! Le charbon, le pétrole et le gaz – dites énergies fossiles – représentent à eux trois plus de 80% de l’énergie mondiale utilisée.

Figure 8. Evolution de la consommation d’énergie au cours du temps, et pas personne dans le monde, par type d’énergie utilisée. Source : Cours des mines de Jean Marc Jancovici.

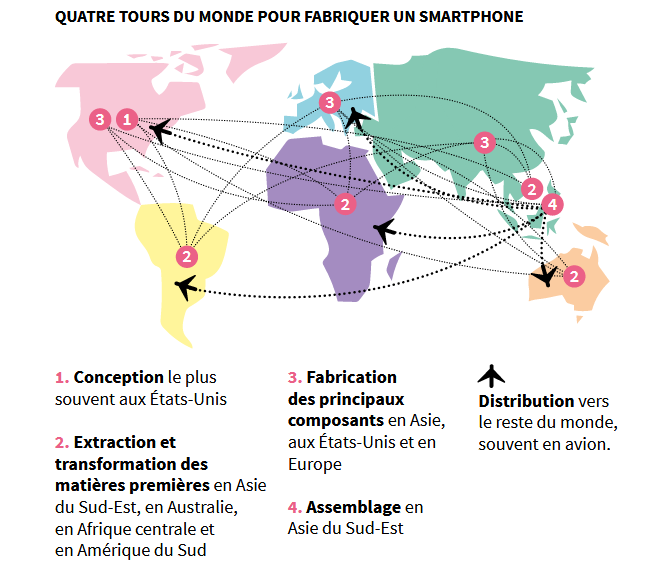

Chaque source d’énergie a un impact plus ou moins important sur l’émission de gaz à effet de serre. Les plus fortes émissions provenant essentiellement du pétrole, du charbon, et du gaz. Au vu de ces différences, nos pratiques individuelles et collectives doivent donc se raisonner en fonction du type d’énergie utilisée pour les réaliser. Se chauffer avec une chaudière à fioul ou une pompe à chaleur n’a par exemple pas le même impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Comme cela a été discuté plus haut, les accords de Paris ont donné l’occasion à chaque pays de s’engager sur des actions à mener pour lutter contre le réchauffement climatique. Chaque pays, en fonction de son mix énergétique (l’ensemble et la proportion des différentes énergies utilisées dans ce pays) actuel et à venir a donc imaginé les trajectoires et mesures à prendre pour atteindre les objectifs fixés. Il faut néanmoins garder à l’esprit que très souvent, le bilan carbone d’un pays ne se résume pas aux simples émissions sur son territoire. Nous vivons dans un monde interconnecté, avec des échanges mondiaux croissants. Quand nous achetons par exemple un smartphone sur le territoire français, il serait complètement aberrant de ne considérer que les émissions sur le territoire français au vu de toutes les étapes qui ont conduit à sa fabrication et sa livraison sur le sol français (Figure 9). Et pour cet exemple du smartphone, c’est sans compter sur le travail des enfants et les guerres pour le cobalt ou coltan [pour les batteries et condensateurs de smartphone] en République démocratique du Congo ou encore l’utilisation massive d’eau en Amérique latine pour la production de lithium [pour les batteries de smartphone]. Il faut donc plutôt parler « d’empreinte carbone », que de bilan carbone, la première notion prenant en compte l’ensemble des émissions. Et ces émissions hors du territoire national ne sont pas du tout négligeables ! En France, par exemple, l’empreinte carbone est près de deux fois supérieure au seul bilan carbone national.

Figure 9. Empreinte carbone d’un smartphone. Source : M ta Terre

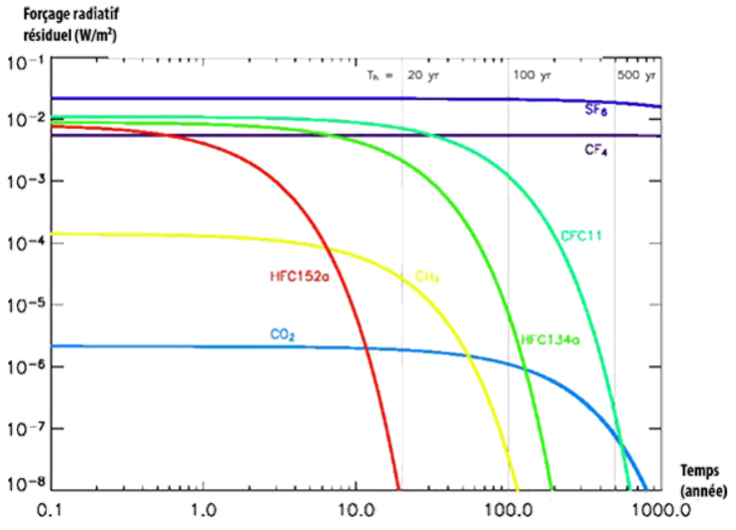

L’urgence climatique est tellement proche et pourtant encore si lointaine dans l’esprit de la majorité de la population. Le réchauffement climatique demande un changement de paradigme profond, à savoir de passer d’un raisonnement court-termiste à un raisonnement sur le long terme. Le résultat des actions qui seront menées en faveur d’une limitation du réchauffement climatique ne seront visibles que dans vingt, voire trente ans ; et c’est peut-être ça le plus difficile à appréhender. Les molécules des différents gaz à effet de serre peuvent rester particulièrement longtemps dans l’atmosphère (Figure 10). Il faudra par exemple attendre un siècle pour commencer à voir disparaitre une molécule de CO2 émise cent ans plus tôt, et près de mille ans pour la voir disparaitre complètement.

Figure 10. Forçage radiatif résiduel, au cours du temps, et en watts par mètre carré, provenant d’un million de tonnes de gaz émises à l’instant 0. Source : LSCE. Il faut par exemple à peu près un siècle à des molécules de CO2 pour commencer à disparaitre.

La solution est pourtant relativement simple, il faut diminuer notre consommation énergétique, et limiter ainsi notre empreinte carbone. Non, les croyances technophiles ou le développement de nouvelles technologies de stockage de carbone ne nous sauveront pas ! Ou en tout cas pas à échéance courte, contrainte fixée par l’urgence du réchauffement climatique….

L’empreinte carbone de l’agriculture

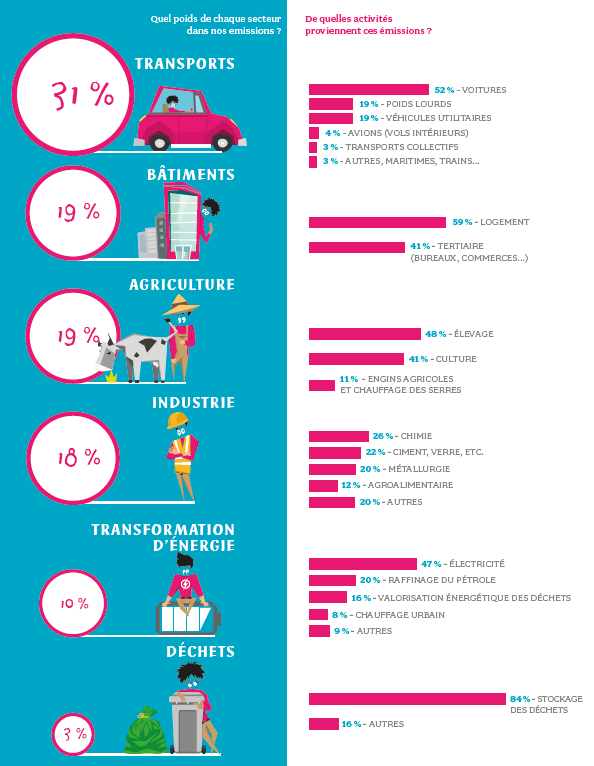

Rentrons maintenant un peu plus dans le détail de l’agriculture, qui reste le secteur d’attaque du numérique agricole et de l’agriculture de Précision. Le Haut Conseil pour le climat a dressé en 2019 un panorama des impacts des principaux secteurs d’activités sur les émissions de gaz à effet de serre. L’agriculture arrive en troisième position avec près de 20% des émissions françaises (Figure 11). Tous les chiffres présentés sont des ordres de grandeur et dépendent des méthodes de calcul et de l’affectation des différentes émissions. D’autres rapports donneront par exemple un impact plus fort de l’agriculture en considérant qu’une partie des émissions du secteur transport doit également être affectée à l’agriculture puisque les produits alimentaires doivent être transportés. C’est toute la complexité des analyses de cycle de vie et des bilans carbone. Tout ça pour dire que les chiffres doivent être toujours pris avec des pincettes et toujours repositionnés dans un contexte particulier. D’après le rapport du haut conseil pour le climat, ces émissions agricoles proviendraient principalement de l’élevage, de la production culturale, des machines agricoles et du chauffage des serres. Encore une fois, je rappellerais que l’agriculture est un secteur extrêmement complexe et varié qui ne peut pas se résumer qu’aux émissions de gaz à effet de serre, mais c’est ici notre sujet de travail.

Figure 11. Part d’impact des différents secteurs d’activité sur les gaz à effet de serre en France. Source : Rapport du Haut Conseil pour le climat, 2019.

Les principaux coupables sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), et le protoxyde d’azote (N2O). Et c’est bien le CO2 qui est émis en plus grande quantité. Le problème néanmoins, c’est que le méthane et le protoxyde d’azote ont des effets réchauffant très supérieurs à celui du dioxyde de carbone. C’est notamment un facteur 25 pour le méthane et un facteur 300 pour le protoxyde d’azote ! Rappelez-vous, j’avais parlé plus haut d’émissions en équivalent CO2, manière qui a été choisie pour standardiser et comparer les différentes sources d’émissions. Une unité de CH4 peut donc être convertie en 25 unités équivalent CO2, et une unité de N2O peut être convertie en 300 unités équivalent CO2. Même émis en plus petites quantités, difficile de les négliger… Avant d’expliciter plus précisément toutes ces sources d’émissions, vous pouvez garder en tête que :

- La respiration des plantes et des animaux d’élevage dégage du CO2. La photosynthèse des plantes capte du CO2.

- Les ruminants (bovins, ovins, caprins) sont à l’origine de dégagements importants de méthane,

- La riziculture est à l’origine de dégagements importants de méthane également,

- Les émissions de la partie production culturale sont principalement dues à la fabrication et l’épandage d’azote minéral, et à l’utilisation du diesel pour faire avancer les machines agricoles

- Les sols agricoles stockent et déstockent du carbone

Les engrais minéraux azotés

Commençons par nous intéresser à l’empreinte carbone de la production culturale. Cette empreinte peut se résumer assez grossièrement aux 2/3 pour les engrais minéraux azotés (dont la moitié pour la fabrication et la moitié pour l’utilisation), et à 1/3 pour le machinisme agricole et l’utilisation de diesel.

L’azote est un élément indispensable à la vie des plantes. Ces dernières utilisent l’azote pour la synthèse de protéines, notamment la chlorophylle qui leur permettra d’assurer leur photosynthèse. Les apports d’azote sont réalisés plus souvent sous forme minérale qu’organique parce que leur composition, apports et décomposition sont mieux contrôlés.

La fabrication des engrais minéraux azotés est principalement réalisée à partir du procédé d’Haber-Bosch, du nom des deux allemands qui ont développé la synthèse de l’ammoniac (NH3) – duquel sont dérivés toutes les engrais azotés minéraux – à partir de diazote gazeux et de dihidrogène gazeux (lui-même obtenu à partir d’une réaction de vaporeformage faisant intervenir de la vapeur d’eau et du méthane). La synthèse d’engrais minéraux est problématique dans le sens où elle est à l’origine d’un fort dégagement de CO2, notamment issus de la réaction de vaporeformage. Ce dégagement de CO2, issu de la fabrication des engrais minéraux est à peu près équivalent à la moitié des émissions des engrais minéraux (le reste étant dû à son utilisation comme nous allons le voir juste après). Vous me direz peut-être que comme la réaction de vaporeformage utilise du méthane et que le méthane a un pouvoir réchauffant plus fort que le CO2, il n’y a finalement pas de problème. Bien évidemment que si puisqu’il a bien fallu extraire le méthane dans des gisements naturels (et donc le méthane n’était pas dans l’atmosphère). Pour information, quand la presse ou les médias parlent de gaz naturel, ils parlent en réalité de méthane ! L’ammoniac NH3 ainsi synthétisé par le procédé d’Haber-Bosch est ensuite utilisé pour fabriquer trois principales formes d’azote : l’azote uréique (contenue dans l’urée), l’azote ammoniacale, et l’azote nitrique.

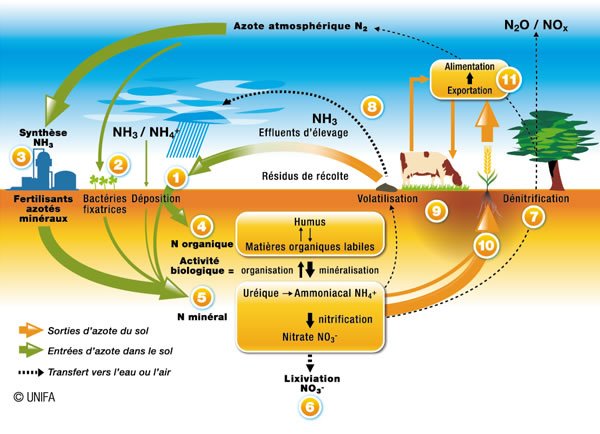

L’utilisation de l’azote sur les cultures compte pour la deuxième moitié des émissions de gaz à effet de serre des engrais azotés minéeaux, et fait intervenir le cycle de l’azote dans toute sa complexité (Figure 12). Nous reviendrons rapidement sur les effluents d’élevage quand nous reparlerons des impacts de l’élevage sur les émissions de gaz à effet de serre. L’azote est donc apporté aux plantes sous les trois formes décrites précédemment – azotes uréique, ammoniacale, et nitrique. Les plantes sont capables d’assimiler l’azote facilement si elle est présente sous la forme nitrique : les nitrates NO3-. La quasi-totalité de l’azote du sol, qu’elle que soit sa forme, est donc transformée en nitrates. L’azote ammoniacale (ammonium NH4+) est transformé en nitrates par les bactéries du sol lors d’une réaction de « nitrification », et l’urée est d’abord hydrolysée en azote ammoniacale par les uréases du sol puis sous forme nitrique par nitrification. En conditions anaérobie (quand il y a par exemple un excès d’eau), une réaction de « dénitrification » par certaines bactéries spécifiques du sol conduira à transformer l’azote nitrique en protoxyde d’azote, et c’est là que les émissions de gaz à effet de serre commencent à arriver… Le GIEC considère qu’1% de l’azote épandu, suite à des processus de nitrification/dénitrification finira en protoxyde d’azote. L’épandage d’azote et la réaction d’hydrolyse de l’urée conduise également à la volatilisation de l’ammoniac. Le GIEC considère aussi la volatilisation de l’ammoniac comme ayant un impact important sur les gaz à effet de serre puisqu’il sera potentiellement lui aussi converti en protoxyde d’azote une fois redéposé sur le sol.

Figure 12. Le cycle de l’azote. Source : Cirad

La consommation énergétique du machinisme agricole

Ce sont ensuite toutes les émissions dues au passage régulier de machines agricoles, via l’utilisation de diesel, qui termineront d’impacter la production culturale. Les outils portés, tractés, ou trainés toujours plus lourds et demandant toujours plus de puissance machine (notamment les outils de travail du sol profonds), les passages répétés de machines pour la protection phytosanitaire, l’amendement ou l’épandage d’engrais, sont autant de sources significatives d’utilisation d’énergie fossile.

La filière de l’élevage

Sur l’élevage, ce sont principalement de la fermentation entérique des ruminants, et de la gestion des déjections animales que viennent les principales sources d’émissions. Nous mettrons de côté ici les émissions provenant de la production culturale qui sert à alimenter le bétail puisque nous en avons largement parlé juste avant. Lorsque des matières organiques riches en cellullose sont ingérées par des ruminants, ces dernières subissent un processus de fermentation au cours de la digestion dans le rumen des ruminants (la panse des ruminants). Ce processus est réalisé par des bactéries méthanogènes présentes dans le rumen, qui, pour décomposer cette cellullose, dégagent des gaz, notamment du méthane (d’où le nom de bactéries méthanogènes). Ces gaz sont ensuite éructés – ce sont bien les rots et pas les pets des vaches qui participent à l’émission de méthanes. Les déjections animales, quant à elles, participent à augmenter le stock d’azote du sol, et donc de la même façon qu’avec les procédés de volatilisation, nitrification, et dénitrification décrits précédemment, peuvent conduire à la génération de protoxyde d’azote. La fermentation anaérobie avec les bactéries méthanogènes a aussi lieu dans les déjections animales. C’est-à-dire que si les déjections sont stockées dans des conditions qui favorisent un milieu anaérobique, il y aura un dégazage de méthane plus important. Si ces déjections sont stockées à l’air libre ou dans des conditions favorisant le passage de l’air, ce sont principalement des molécules de CO2 qui seront émises.

La riziculture

Concernant le dégazage de méthane, il ne faut pas non plus oublier les productions agricoles dans des zones humides – c’est par exemple le cas de la riziculture – qui limitent le déplacement de l’oxygène dans le sol et participent donc à créer des conditions anaérobiques. Encore une fois, les bactéries méthanogènes rentrent en jeu dans ces conditions et participent à dégager du méthane. Lorsque le sol est en conditions aérobie (et donc que de l’oxygène est disponible), ce sont des bactéries dites méthanotrophes, qui, à l’inverse, consomment le méthane produit. C’est à priori surtout la plus ou moins grande disponibilité en carbone organique dans le sol qui détermine la production de méthane et c’est la disponibilité de méthane dans les zones aérobies des sols qui conditionne l’activité méthanotrophe. En fonction des modes de production du riz, le pouvoir méthanotrophes ou méthanogènes des bactéries sera plus ou moins fort. Dans les rizières continuellement inondées où la majeure partie du sol est en condition anaérobie, les bactéries méthanogènes exercent une activité plus importante.

Le changement d’usage des sols

Enfin, parlons également de l’impact du changement d’usage des sols dus à l’agriculture sur les gaz à effet de serre, et notamment les émissions de carbone. La photosynthèse des plantes participe au stockage du dixoyde de carbone dans les organes végétatifs de la plante. Ce carbone est lui aussi stocké dans le sol dans la matière organique. Il faut bien comprendre que ce stockage est temporaire puisqu’il sera relaché lors de minéralisation de la matière organique. Le stockage/destockage du carbone dans les sols est dynamique ! L’objectif est donc double pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre : à la fois faire en sorte de favoriser la séquestration du carbone par les sols, et de minimiser leur déstockage dans les sols riches en carbone par des mauvaises pratiques culturales et/ou un changement d’usage des sols. Et ces changements d’usage des sols sont multiples. Vous avez très certainement entendu parler des ravages de la déforestation, mais aussi de la destruction ou conversion des prairies – ces écosystèmes stockant fortement le carbone – vers des systèmes agricoles intensifs en intrants.

Quelques informations complémentaires

J’avais ici envie d’apporter quelques éléments de lecture pour continuer à appréhender le sujet de l’empreinte carbone de l’agriculture. J’ai présenté jusqu’ici les principales sources d’émission du secteur agricole, mais je n’ai pas proposé de solutions pour en limiter la quantité. Ce n’est pas l’objet de ce post mais les solutions sont très nombreuses et de différente complexité. Pour l’élevage, on pourra par exemple , en tant que citoyen, réfléchir à diminuer sa consommation de viande (notamment de ruminants), revoir l’alimentation du bétail (et introduire par exemple plus de légumineuses dans les rations), retravailler la conduite du troupeau et du système fourrager, ou encore revoir la gestion et le stockage des déjections animales. Sur la partie production culturale, limiter les émissions de gaz à effet de serre pourrait se faire en accélérant le stockage de carbone dans les sols avec des pratiques d’agriculture de conservation des sols, réintroduire dans les rotations plus de légumineuses qui stockent l’azote de l’air, ou encore fractionner les apports d’azote pour limiter les pertes par volatilisation. Chaque solution implique son lot de contraintes et doit considérer les spécificités des écosystèmes agricoles dans lesquels elle pourra s’intégrer.

Non, la forêt n’est pas le poumon de la planète. Une forêt stocke du carbone dans la biomasse aérienne lorsqu’elle se développe, mais une fois à maturité, il y aura presque autant d’émissions de carbone par respiration que d’absorption par photosynthèse. Si la teneur en carbone de l’air est très forte, certains écosystèmes forestiers pourront stocker un surplus de carbone, certes, mais ce ne doit pas être considéré comme significatif. Le principe est le même que pour le stockage de carbone dans le sol décrit plus haut, les processus de stockage/déstockage de carbone sont dynamiques et temporaires. J’en profite ici d’ailleurs pour critiquer ouvertement les solutions de compensation carbone par reforestation, technique qu’utilisent allégrement tous les plus gros pollueurs du moment. Ces solutions sont ridicules et mensongères pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les émissions d’une activité sont instantanées alors qu’il faudra attendre toute la croissance de l’arbre pour avoir un stockage de carbone potentiellement compensatoire. Ensuite, il faudrait aussi s’assurer que les arbres pourront atteindre une croissance complète ! Si entre temps, l’arbre meurt ou qu’il y a un incendie, cet arbre ne pourra jamais compenser les émissions qu’il aurait dû compenser. Enfin, si toutes les émissions devaient être compensées par des forêts, où trouverions nous toute la place pour planter ces forêts ?! Serions-nous prêts à retransformer des terres agricoles ? Peut-être faudrait-il tout simplement arrêter de déforester ! Enfin, les émissions des activités industrielles sont parfois sous-estimées, et donc il n’y a aucune raison que la quantité d’arbre reforestée soit appropriée. Tout ça pour dire que ces solutions de compensation par reforestation sont absolument aberrantes et ne sont que du green-washing pour éviter d’avoir à regarder la réalité en face.

L’empreinte carbone d’une production agricole va dépendre énormément de la façon dont sera consommée cette production. En prenant l’exemple de l’élevage, en absence de production d’autre type de produits, tous les impacts sont affectés à la production de viande jeune – en particulier l’élevage des géniteurs (il faut des vaches et leur lait pour nourrir des veaux).

Il ne semblerait pas y avoir d’impact significatif de la production bio par rapport à la production conventionnelle, à production constante. Dans la production bio, les rendements sont limités et demandent donc, pour la même production, une surface agricole plus importante (et donc un changement d’affectation des terres). La production bio demande également des passages machines plus répétés (et donc une demande en diesel supplémentaire). Les gros gains de la production bio sur les engrais de synthèse ne permettraient pas de compenser significativement les pertes dues à la baisse de rendement et à la hausse de l’empreinte machine. Encore une fois, cette réflexion est plantée à production constante. Et les fervents défenseurs du bio critiqueront ici la faiblesse d’une approche simplement carbone (et ils auront raison).

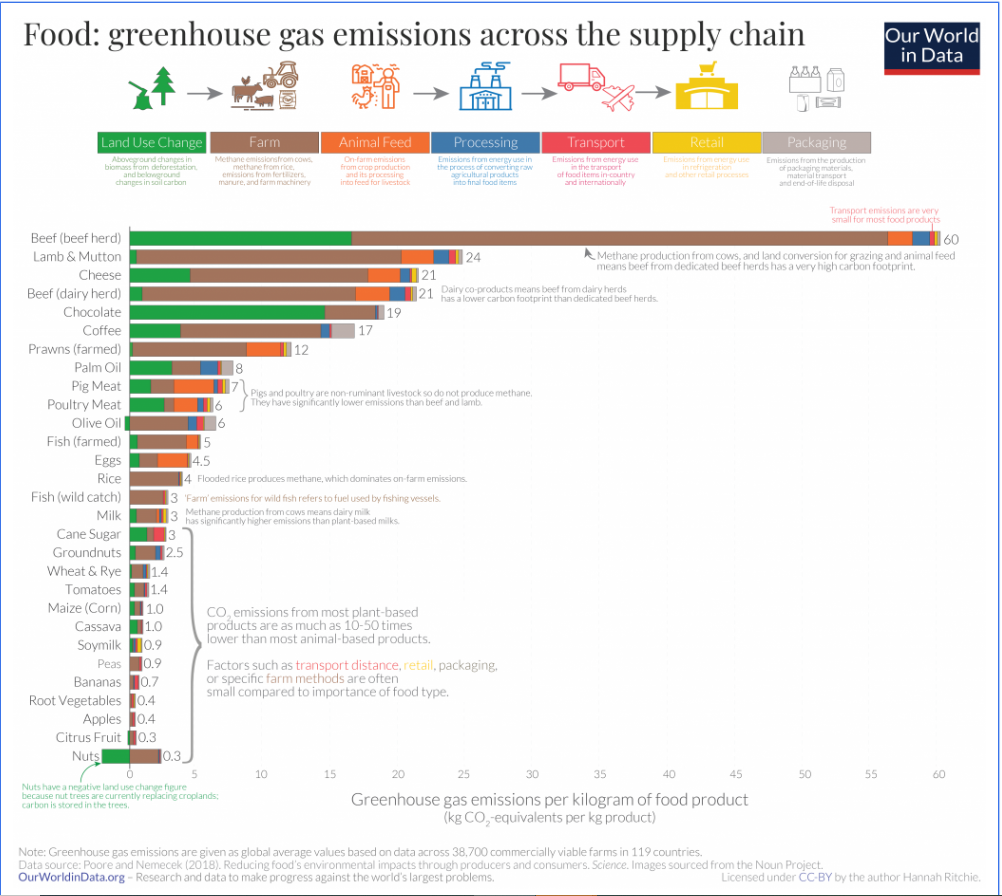

Le transport de produits alimentaires, sauf s’il est réalisé en avion, est assez peu important par rapport à la chaine complète de la production agricole vis-à-vis des gaz à effet de serre. C’est essentiellement le changement d’usage des sols, la production et les culturales sur les exploitations qui sont les plus impactantes (Figure 13).

Figure 13. Les émissions de gaz à effet de serre en agriculture, sur l’ensemble de la chaine de production. Source : Our World in Data

Et le numérique agricole dans tout ça ?

Un premier point sur l’empreinte carbone du numérique

Encore une fois et pour crever l’abcès dès le départ, de la même manière que pour le secteur de l’agriculture, le numérique ne peut pas être résumé aux gaz à effet de serre parce qu’il joue également sur l’accès et le partage de l’information, sur des notions d’ouverture sociale et de mise en relation entre les personnes, ou encore parce qu’il offre des capacités de calcul jusqu’ici inégalées. Néanmoins, l’angle des gaz à effet de serre reste extrêmement important à considérer lui aussi.

Dans une note sur l’empreinte carbone du numérique, l’Arcep rappelle que les solutions numériques peuvent être généralement considérées comme un vecteur d’innovation permettant d’apporter des réponses concrètes aux défis environnementaux. En permettant une collecte de données et en développant des capacités d’analyse, le numérique favoriserait la quantification des impacts des différentes activités sur l’environnement. Le numérique contribue notamment à l’adaptation intelligente de la thermique des bâtiments, la détection et la mesure des pertes sur les réseaux d’électricité, de gaz ou d’eau ou encore la mutualisation des lieux de vie et de leurs fonctions. Néanmoins, toujours selon l’Arcep, se pose la question de l’impact du secteur numérique en lui-même. L’impact du numérique est relativement peu tangible. On entend souvent parler de dématérialisation, ou encore de cloud, toutes des notions qui nous laissent à penser que l’information numérique est légère, invisible, presque inexistante. Pourtant, le numérique est bien là, et son impact est loin d’être négligeable.

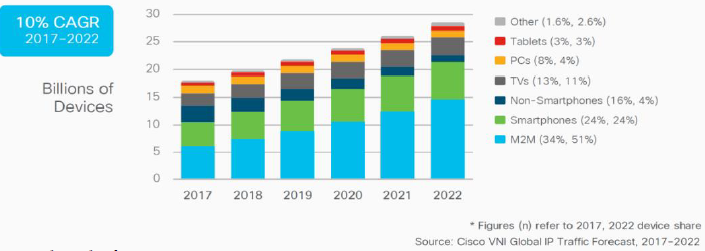

- Le secteur du numérique comptabilise actuellement 4% des émissions mondiales de CO2, soit plus que le secteur de l’aviation, et est en augmentation beaucoup plus rapide que les autres secteurs ; environ +8% par an attendus dans les années à venir et une explosion de l’internet des objets et du trafic mondial de 50% à horizon 2022 (Figure 14). On pourra faire remarquer néanmoins qu’environ 4,5 milliards d’internautes dans le monde, soit plus de la moitié de l’humanité, ont accès au numérique, contrairement à l’aviation pour lequel 80% de la population mondiale n’aurait encore jamais pris l’avion. Frédéric Bordage, dans son rapport sur l’empreinte environnementale du numérique mondial, estime que l’univers numérique est constitué de 34 milliards d’équipements pour 4,1 milliards d’utilisateurs, soit 8 équipements par utilisateur ; avec de fortes disparités par zone géographique.

Figure 14. L’évolution du nombre d’outils numériques entre 2017 et 2022 en milliards d’appareils. Source : Cisco VNI Global IP Traffic Forecast, 2017-2022

- Le numérique représente 10% de la consommation électrique mondiale. Pour revenir au mix énergétique dont il avait été question dans la section précédente, tout dépend à partir de quelle source d’énergie l’électricité est générée.

- L’empreinte carbone du numérique traverse les frontières. Rappelez vous de la différence entre le bilan carbone et l’empreinte carbone d’un pays décrite au début de ce post. C’est d’autant plus vrai avec les outils et applications numériques.

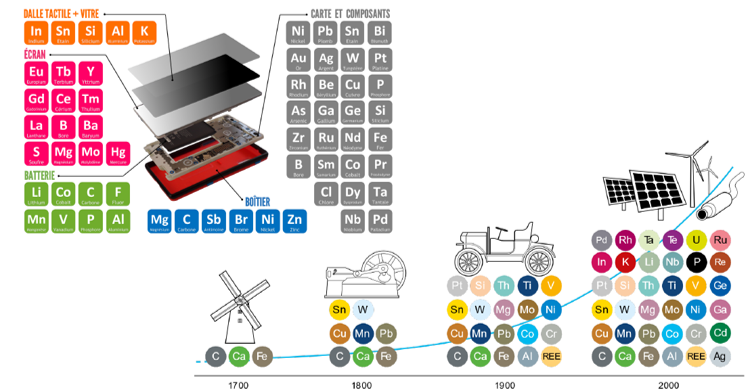

- Le numérique mondial pèse cinq fois plus que le parc automobile français. C’est bien ici le poids et pas les émissions qui sont considérées (GreenIT, 2019). L’Ademe prend en exemple un ordinateur qui, à lui seul, serait responsable de la consommation d’1.7 tonne de matières, dont 1.5 tonne d’eau, 22kg de produits chimiques et 240 km de combustibles fossiles. Et c’est sans compter sur les impacts environnementaux (tarissement de l’eau, l’érosion des sols, la fragmentation des territoires, les pollutions multiples, la perte de biodiversité), les guerres et conflits armés, et le travail des enfants engendrés par l’extraction de ces ressources.

- Une diversité impressionnante de métaux est nécessaire pour la fabrication des outils numériques que nous utilisons quotidiennement. Un exemple frappant, encore une fois autour d’un ordinateur, pousse à réfléchir (Figure 15)

Figure 15. Les différents composants d’un ordinateur. Source : Zepf, V. (2014). Ingénieurs sans Frontières

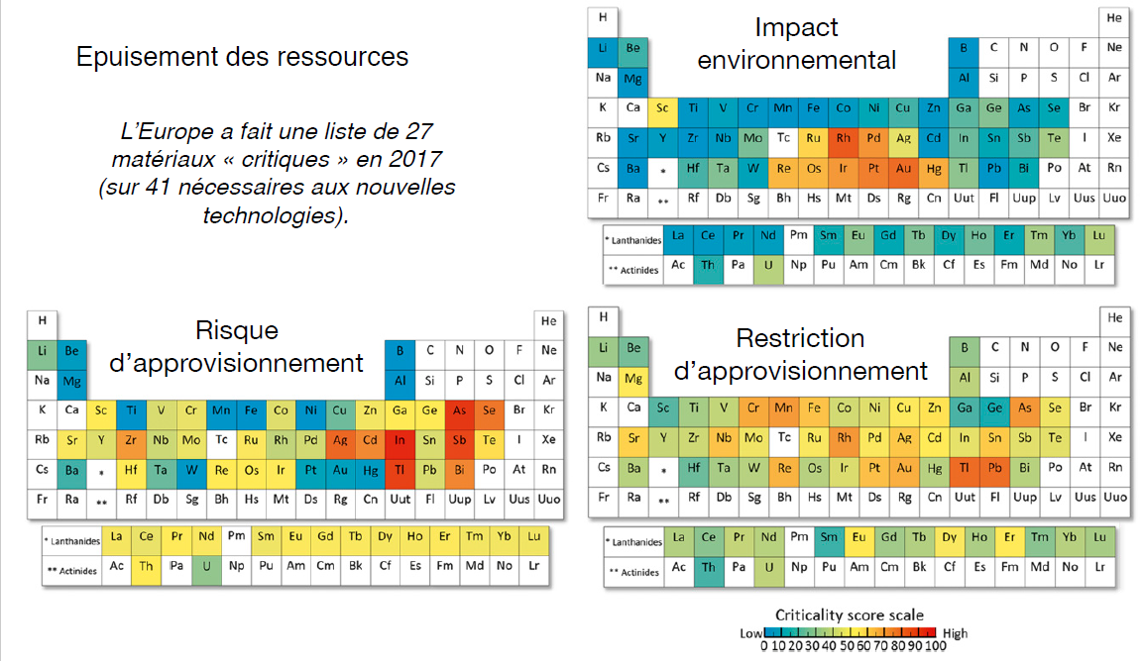

La demande croissante pour des installations et appareils numériques avec, en parallèle la quantité de matières, matériaux et métaux significative que demandent ces infrastructures soulèvent de nombreuses questions. Se pose d’abord l’enjeu de la criticité des matériaux utilisés. Y-aura-t-il assez de métaux pour répondre à cette demande, et si oui, encore combien de temps ces métaux pourront être exploités à la vitesse actuelle ? (Figure 16).

Figure 16. L’épuisement possible des métaux et métalloides. Source : Graedel et al. (2015). Criticity of metals and metalloids. Proceedings of the National Academy of Sciences and IVL (2019). E-waste and Raw Materials : from Environmental issues to business models

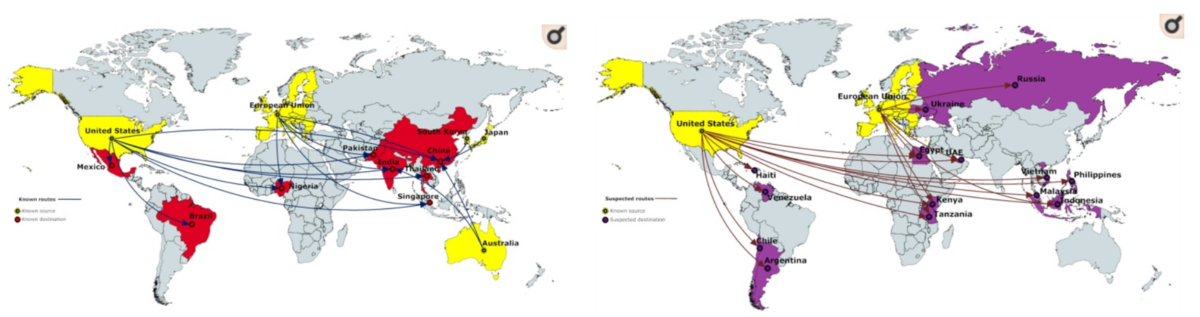

Se pose également du traitement de tous ces déchets électroniques ! L’agence de protection de l’environnement aux Etats Unis estime par exemple que seuls 20% des déchets électroniques seraient recyclés. En France, des réglementations DEEE (ou D3E) sur les déchets d’équipement électriques et électroniques sont en place depuis les années 2000. En 2019, l’objectif passe soit à 65 % du poids moyen des EEE mis sur le marché les trois dernières années ou à 85 % des DEEE produits en poids (Ministère de la transition écologique et solidaire). A voir où cela en est actuellement… Le traitement des déchets électroniques aurait aussi vu arriver des filières illégales de traitement comme en témoigne la figure suivante. Le traitement et le recyclage des déchets électroniques ne peuvent de toute façon pas être considérés comme une solution satisfaisante. Le recyclage est tout d’abord très cher, en demande exponentielle, et pourrait produire de nombreux effets rebonds (les utilisateurs pourraient consommer encore plus d’outils numériques en justifiant son recyclage). Le recyclage reste un appui, mais lutter contre la pollution numérique ne peut pas s’y limiter.

Figure 17. Filières de traitement illégales connues et suspectées de déchets électroniques. Jaune : source connue. Rouge : Destination connue. Violet : Destination suspectée. Source : Efthymiou et al. (2016).

Effets directs et indirects du numérique

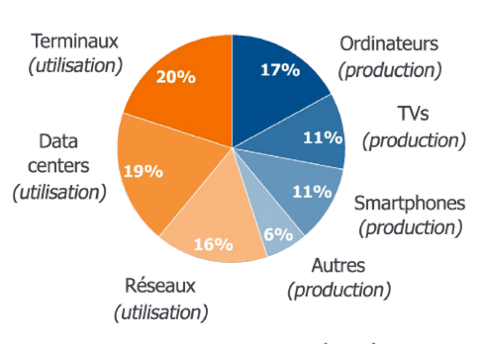

Pour considérer la pollution environnementale du numérique, c’est toujours la même chose, il faut considérer le numérique sur l’ensemble de son cycle de vie, c’est-à-dire depuis sa fabrication jusqu’à sa fin de vie après avoir été utilisé. Le Shift Project, dans son rapport « Lean ICT » de 2019, montre qu’environ la moitié de l’empreinte carbone du numérique est due à la fabrication des terminaux (ordinateurs, tablettes, smartphones), et l’autre moitié est due aux infrastructures permettant de faire transiter l’information (réseaux, data centers..). La fabrication est donc autant importante que l’utilisation du numérique. Quand on considère 1h de vidéo en streaming, il ne faut donc pas juste considérer l’utilisation du réseau, mais bien aussi le fait d’avoir dû fabriquer des data centers pour stocker les vidéos et des ordinateurs pour les lire. La différence est de taille… Frédéric Bordage, dans son rapport Green IT de 2019 classe les sources d’impacts, par ordre décroissant, de la façon suivante : (1) Fabrication des équipements utilisateurs ; (2) Consommation électrique des équipements utilisateurs ; (3) Consommation électrique du réseau ; (4) Consommation électrique des centres informatiques ; (5) Fabrication des équipements réseau ; (6) Fabrication des équipements hébergés par les centres informatiques (serveurs, etc.).

Figure 18. Empreinte carbone du numérique. Source : Rapport du Shift Project, 2019.

L’empreinte carbone du numérique est complémentée par tout un tas de facteurs qui vont pousser soit à la fabrication, soit à l’utilisation de matériels électroniques :

- C’est par exemple le cas de l’obsolescence programmée – qu’elle soit fonctionnelle, planifiée ou encore d’incompatibilité – qui va pousser à renouveler plus régulièrement que prévu son matériel électronique.

- C’est également le problème de l’effet rebond. Vous vous accorderez peut-être sur l’augmentation de l’efficacité énergétique des matériels électroniques. Assez étrangement, malgré cette efficience améliorée, les émissions du secteur numérique ne baissent pas. C’est tout simplement dû au fait qu’il y a toujours plus de nouveaux matériels en fabrication, et d’objets interconnectés… La diminution du coût carbone de l’utilisation unitaire ne compense pas l’augmentation du nombre de terminaux utilisés et de leur utilisation associée. Ce paradoxe avait déjà été observé il y a longtemps par l’économiste et logicien anglais William Stanley Jevons (paradoxe de Jevons) au sujet de la consommation en forte croissance du charbon malgré l’efficacité énergétique croissante des machines à vapeur (« It is wholly a confusion of ideas to suppose that the economical use of fuel is equivalent to a diminished consumption. The very contrary is the truth » dans The Coal Question; An Inquiry Concerning the Progress of the Nation, and the Probable Exhaustion of Our Coal Mines, Jevons, 1865).

- Le numérique implique également de nouveaux usages. C’est par exemple le cas avec les applications de covoiturage. La question qui se pose alors est : qu’est ce qu’auraient fait les utilisateurs de ces applications si elles n’avaient pas existé ? Si la réponse est que ces personnes ne se seraient pas déplacées ou auraient pris un mode de transport plus décarboné, alors le nouvel usage du numérique conduit à une augmentation des gaz à effet de serre. C’est le problème du report de pollution ou du report modal.

- Rajoutons également à cela que le numérique accélère les flux – de marchandises, de personnes, financiers – et aussi les procédés de production, le tout participant sans surprise à une accélération des émissions de gaz à effet de serre. Pour le dire autrement, le numérique est une industrie hautement dépendante des transports et de la logistique mondiale.

Le numérique permet-il de réduire les émissions de gaz à effet de serre ? La question reste entière et les hypothèses de travail, lourdes de conséquences. L’impact du secteur du numérique n’est pas évident à quantifier, c’est une certitude. En témoignent les critiques récentes du rapport du Shift Project sur l’impact de la vidéo en ligne. Comment effectivement estimer précisément combien consomme chaque maillon de la chaîne, du serveur qui contient la vidéo à l’infrastructure réseau qui l’achemine chez les particuliers, jusqu’au matériel que ces mêmes particuliers utilisent pour la visionner ? Certains impacts sont également difficilement quantifiables seulement sur le court terme, et il est nécessaire d’attendre d’avoir un historique suffisamment long pour vraiment mesurer les avantages et/ou inconvénients d’une solution numérique. Et d’autant plus sur un secteur comme l’agriculture qui raisonne par saison ou encore par rotation culturale.

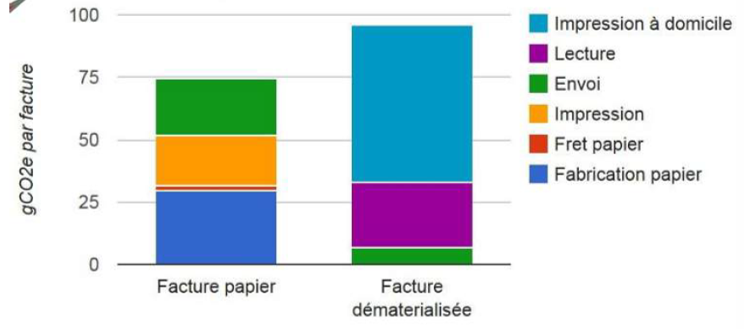

Le numérique ne permet pas nécessairement de réduire les émissions carbonées comme le montre cet exemple simple issu d’une étude du cabinet Carbone 4 sur la dématérialisation des factures lorsque ces dernières sont imprimées à la maison (Figure 19). Certains critiqueront le fait qu’une facture dématérialisée n’a aucun intérêt à être imprimée, mais c’est pourtant un usage qui en est fait.

Figure 19. Emissions de gaz à effet de serre de la facturation avec impression à domicile. Source : Carbone 4.

Les acteurs du numérique ont le secret espoir que les outils et infrastructures numériques vont permettre de découpler le PIB mondial de la consommation énergétique, et par voie de conséquence des émissions de gaz à effet de serre (nous avons vu plus haut que tout était une question d’énergie). Néanmoins, à l’heure actuelle, il n’y aurait pas d’effet d’atténuation visible sur des secteurs qui ont été très touchés par le numérique, comme par exemple la production de papier, le transport, le tourisme international, ou encore les télécommunication (Source : Steffen et al. (2015) The trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration). L’agence internationale de l’énergie, en novembre 2019, aurait même dressé un tableau contrasté de l’apport des technologies numériques sur le sujet : « More evidence is needed on how digital technologies could combine to deliver system-wide improvements, and how rebound effects might curtail their benefits if the spread of digital devices increases energy use ». Lorsque l’on voit ce qui se passe sur le web en une minute, il y a effectivement de quoi se poser des questions (Figure 20).

Figure 20. Ce qu’il se passe sur internet chaque minute en 2019. Des infographies sont également disponibles sur les années précédentes.

Tentons alors de faire le lien entre le numérique et le secteur agricole

Le numérique agricole est régulièrement mis en avant comme une des solutions pour faire progresser le secteur agricole, en permettant :

- d’optimiser la gestion des ressources via le déploiement de nouveaux outils pour permettre aux agriculteurs d’améliorer les performances techniques, économiques, et environnementales de leur exploitation tout en restant productifs dans un climat en mutation

- de faire de l’intégration de processus logistiques via l’intégration numérique de toutes les étapes potentielles du processus alimentaire, de la génétique des cultures à la gestion de la logistique du transport et des relations entre entreprises et consommateurs, et

Comme il l’a été évoqué en introduction, est ce que toutes les économies potentielles d’énergie et d’émissions avancées sont significativement supérieures au coût du numérique en lui-même ? Pour l’instant, la réponse est très simple : nous n’en savons absolument rien. Et nous n’en savons rien parce que ne quantifions pas ces économies potentielles dont tout le monde parle. Puisque l’impact du numérique en agriculture n’est ni suivi, ni quantifié, comment pouvoir dire si le numérique participe à une réduction des émissions de gaz à effet de serre ? Encore très peu d’acteurs se sont emparés de la question.

Les usages du numérique en agriculture devraient nous pousser à réfléchir sur l’empreinte carbone du numérique agricole :

L’intelligence artificielle et les algorithmes d’apprentissage

L’intelligence artificielle, et certaines de ses branches dont notamment l’apprentissage profond (deep learning) ont fait leur apparition en agriculture pour des applications complexes : détection automatique de maladie, prédiction de rendement, classification d’usage des sols (Chaire AgroTIC, 2018). Mais l’empreinte carbone de cette intelligence a été relativement peu regardée jusqu’ici. Dans un article récent assez provocateur (Strubbel et al., 2019), les auteurs ont tenté, pour la première fois, de quantifier les coûts économiques et carbone de plusieurs modèles d’entrainement d’intelligence artificielle. Les auteurs ont entrainé les algorithmes sur des jeux de données très larges, en testant de nombreuses combinaisons d’hyperparamètres, et ont comptabilisé le nombre d’heures pendant lesquelles leurs micro-processeurs avaient été utilisés. Selon ces auteurs, même si l’entrainement d’un modèle (pour un paramétrage fixé d’hyperparamètres) semble relativement peu coûteux, l’entrainement complet de leur algorithme commence à l’être beaucoup plus – certains entrainement complets d’algorithmes communément utilisés sur GPU pouvant émettre autant que cinq voitures sur leur cycle de vie entier. Selon NVIDIA, l’entreprise qui a inventé du GPU, le coût carbone de cette intelligence ne serait pas tant dans l’entrainement mais dans la prédiction sur de nouveaux jeu de données, à 80 voire 90%. Une fois l’algorithme entrainé, il pourra être effectivement utilisé un nombre de fois incalculables. Sans comparaison possible avec la voiture autonome, on pourrait néanmoins imaginer en agriculture des intelligences embarquées sur des machines agricoles qui pourraient collecter quantité d’images sur le développement des cultures, ou encore l’évolution de maladies, avec un impact carbone très significatif. Dans la communauté scientifique, certains auteurs commencent à pousser vers la mesure de l’impact énergétique de ces algorithmes d’apprentissage (Garcia-Martin et al., 2019). Plusieurs entreprises commenceraient également à faire du deep learning sur d’autres outils que les GPU pour gagner en performance.

Strubell et ses co-auteurs, outre la pollution numérique de ses entrainements, mettent aussi en évidence le coût financier prohibitif des entrainements (puisqu’il faut payer aussi l’énergie et les processeurs pour faire tourner les algorithmes) qui peut introduire des biais dans la concurrence ; certaines nouvelles entreprises n’ayant tout simplement pas les moyens de rivaliser avec des algorithmes déjà en place chez des entreprises comme Google ou Facebook. Entre un joli serveur (avec plusieurs dizaines Go de RAM, et quelques processeurs), et un GPU pour faire tourner une intelligence artificielle de manière raisonnable, le prix n’est clairement pas le même…

Data centers

Les outils d’acquisition de données en agriculture (imagerie satellites, capteurs embarqués…) génèrent un flux d’information toujours plus important qu’il faut stocker dans des data centers. Avec des résolutions spatiales et temporelles toujours plus fines, l’imagerie satellite est peut-être la source d’informations la plus demandeuse en place. Encore une fois, l’empreinte carbone du numérique ne se résume pas qu’à son utilisation ! Pour stocker une image, il faut des data centers – qu’il faut bien fabriquer à un moment ou un autre. Les data centers dans le monde seraient à l’origine d’une consommation de 200 terrawatt heures par an, soit 1% de la demande globale en électricité, et contribueraient à 0.3% des émissions de gaz à effet de serre. A noter que la majorité de l’énergie utilisée au niveau des data centers vient des serveurs et des systèmes de refroidissement. GreenPeace a publié un rapport en 2019 mettant également en avant les émissions non négligeables des data centers chinois, tournant majoritairement avec de l’énergie issue du charbon.

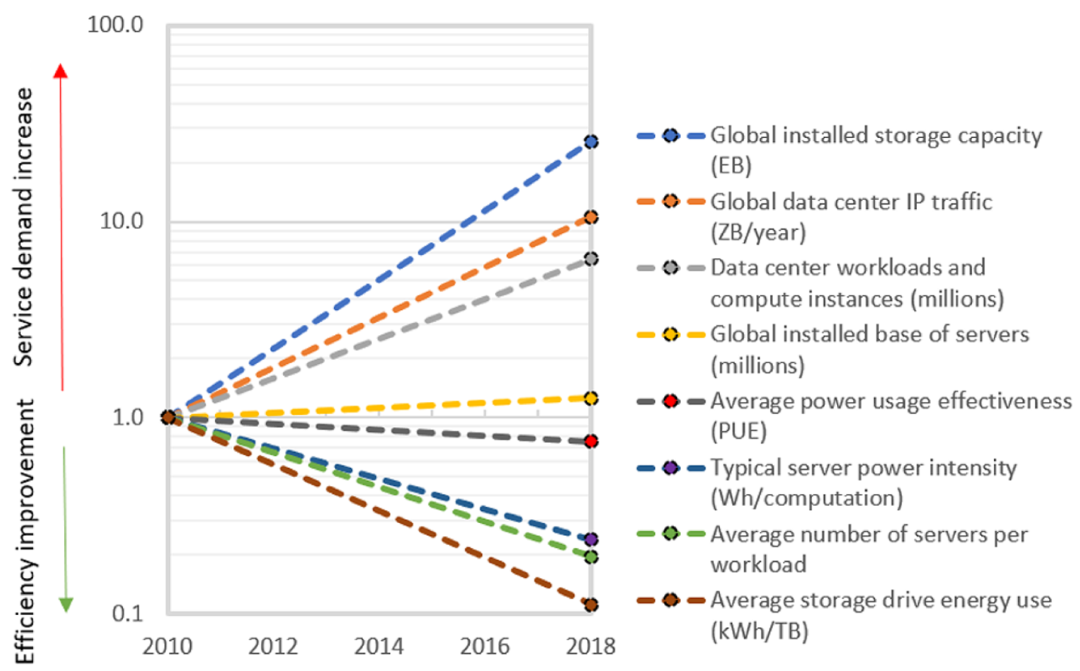

Au vu de l’augmentation attendue des usages du numérique et de l’explosion du nombre d’appareils sur le marché, de nombreuses voix se sont levées et des rapports alarmants ont fait part de leur peur concernant les émissions probables des data centers dans le futur. Un article récent dans la revue Science (Masanet et al., 2020) a néanmoins tenter de remettre les pendules à l’heure, en montrant que la consommation d’énergie des data centers n’avaient grimpé que de 6% entre 2010 et 2018 grâce à l’amélioration de la performance énergétique de ces derniers (Figure 21). Parmi ces améliorations, on retrouvera notamment l’efficacité énergétique des serveurs et des disques de stockage, l’utilisation de logiciels de virtualisation de serveurs, et la migration des instances de calcul vers de grands centres de données de classe cloud et hyperscalaire, qui utilisent des systèmes de refroidissement ultra-efficaces

Figure 21. Amélioration de l’efficacité énergétique des data centers. Source : Masanet et al., (2020), et energy innovation

Certaines entreprises et hébergeurs continuent à chercher d’autres voies d’amélioration, en fournissant de l’énergie renouvelable à leurs data centers, en repensant l’installation de data centers dans des régions froides ou en mutualisant l’énergie dégagée vers des réseaux de chauffage de ville. Des solutions de circulation de l’air extérieur – free cooling permettent de réduire la consommation d’énergie liée à la climatisation et donc d’améliorer l’efficacité énergétique des data centers. Elles pourraient être complétées par le développement d’équipements plus résilients à des températures élevées et nécessitant donc moins de refroidissement (Arcep, 2019). D’autres travailleront sur la façon de stocker les données : (i) les données « chaudes » qui se retrouvent sur un disque qui tourne constamment, et qui continue à tourner afin que ces données restent instantanément accessibles pour ceux qui les regardent, (ii) les données « tièdes » conservées sur un disque qui tourne seulement de temps en temps, nécessitant moins d’énergie, et (iii) les données « froides » conservée sur une bande ou un disque optique. A plus long terme, la frontière entre les centres de données et les réseaux de télécommunications est susceptible de s’estomper davantage. Le Multi-Access Edge Cloud (ou MEC) permet par exemple de déplacer une partie des fonctionnalités des centres de données dans le réseau des opérateurs pour qu’elles soient au plus près des utilisateurs (et limiter la latence). L’impact sur les émissions de gaz à effet de serre d’un tel développement est encore incertain (Arcep, 2019).

Toutes ces améliorations vont dans le bon sens, c’est certain ; mais le problème reste toujours le même, nous faisons toujours face à des effets rebonds et à de nouveaux usages. Par exemple, même si le stockage de données froides est relativement peu énergivore, lorsque des milliards d’utilisateurs stockent des données année après année dans le cloud, tout s’entrepose dans des centres de données qui consomment de l’énergie. Et c’est sans compter que chaque donnée est copiée à plusieurs reprises. L’amélioration de l’efficacité énergétique et nécessaire mais pas suffisante, elle doit s’accompagner d’une sobriété numérique…

Blockchain

Définie comme une technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée, et fonctionnant sans organe central de contrôle, la blockchain a trouvé de l’intérêt chez les acteurs du monde agricole ; avec comme exemples possibles la traçabilité et transparence de la chaine d’approvisionnement, la gestion plus fine et sécurisée des assurances agricoles, la gestion de consentements pour l’utilisation des données d’exploitation, ou encore la vente de denrées et le paiement aux producteurs (Chaire AgroTIC, 2017). La blockain se repose sur l’utilisation de nombreuses cryptomonnaies (Bitcoin, Ethereum, Litecoin…) et miner ses cryptomonnaies demande une consommation d’énergie non négligeable. Krause and Tolaymat (2018) estiment qu’entre 2016 et 2018, le minage de quatre cryptomonnaies (Bitcoin, d’Ethereum, de Litecoin et Monero) a consommé plus d’énergie que l’extraction minière (aluminium, cuivre, or) pour produire une valeur marchande équivalente. O’Dwyer and Malone, déjà en 2014, alertaient sur le fait que le minage du Bitcoin demandait une énergie comparable à consommation électrique de l’Irlande. Stoll et al. (2019) estiment quant à eux que les émissions produites par le minage du Bitcoin se situent entre les niveaux produits par les nations de Jordanie et du Sri Lanka, ce qui est à peu près comparable au niveau de la ville de Kansas City.

Miner du Bitcoin est très énergivore parce qu’il faut à la fois résoudre des équations mathématiques complexes, que beaucoup de personnes (les mineurs) essayent de découvrir la solution, et que seul le mineur qui arrive à vérifier les transactions du block de chaines est récompensé en Bitcoin (méthode de validation dite de « proof of work » ou preuve de travail en français). Même si certaines cryptomonnaies apparaissent plus économes en énergie, c’est par exemple le cas de l’Ethereum, qui utilise notamment une autre méthode de validation que la « proof of work » (celle de la « proof of stake » ou preuve d’enjeu) il va sans dire que les consommation d’énergie des technologies blockchain sont assez effrayantes. Même si les applications sont potentiellement très pertinentes, même en agriculture, le coût carbone de ces solutions mérite-t-il que l’on s’y intéresse autant ? Selon cet auteur, des efforts doivent être faits sur les outils juridiques et politiques visant à réduire la consommation d’énergie des technologies blockchain – secteur qu’il considère néanmoins comme assez précieux (Truby, 2018).

Comment se positionner face à la 5G ?

Dans le secteur agricole, la connectivité très haut débit enrichit les possibilités d’automatisation, permettant d’aller jusqu’à la supervision globale des exploitations agricoles, en ce qu’elle permet de connecter l’ensemble des outils d’exploitation. Un tel déploiement nécessite également des latences suffisamment faibles pour assurer la gestion des équipements à distance, ce qui si on l’imagine pourrait être mis en place une fois la 5G installée. L’Arcep, dans une récente note en 2020 sur l’agriculture connectée, ajoute que des très hauts débits « offriraient une meilleure réactivité dans la prise de décision des exploitants agricoles. La combinaison d’analyse de paramètres en temps réels et d’informations contextuelles accessibles sur des bases de données ouvertes (météos, cartographie des sols…) peut permettre une action immédiate sur une exploitation lors du passage d’un équipement agricole. Pourrait alors être envisagé le traitement d’images haute définition en temps réel de sorte à développer des systèmes experts mettant à jour leurs décisions en fonction de données contextuelles. Plus généralement, des débits plus importants permettraient d’envisager une systématisation de l’usage d’importantes bases de données. La consolidation de données agricoles sur des échelles géographiques et temporelles larges permettrait ainsi de mettre en oeuvre des modèles agronomiques apprenants, optimisés en continu, et capables de s’adapter à des contextes dynamiques. La connectivité très haut débit apporte alors le double avantage de donner accès à des outils de supervision et de contrôle de flottes performants, et d’outils dynamiques d’aide à la décision ».

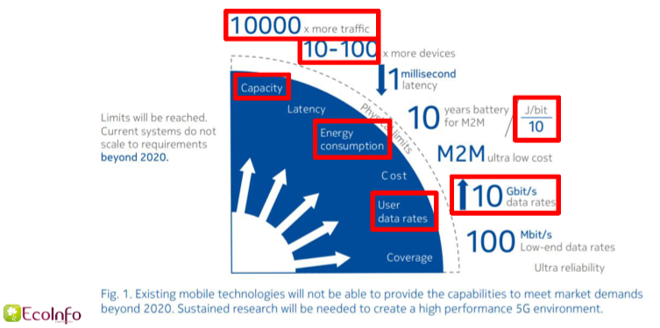

Néanmoins, l’impact du numérique ne se résume pas qu’à son usage, mais aussi à celui de sa production (terminaux, infrastructures réseaux – voir Figure 18). Si la 5G pose autant problème, c’est parce qu’il faut s’attendre à ce qu’elle génère d’énormes effets rebonds (Figure 22), mais c’est aussi, dès le départ, à usages identiques, parce qu’elle impose de remplacer tous les matériels ! Il faut de nouveaux smartphones pour être capables de recevoir les flux 5G, et il faut de nouvelles antennes pour émettre en 5G car les antennes actuellement déployées n’en sont pas capables (à noter que les antennes 5G vont en fait s’ajouter aux antennes 2G, 3G et 4G existantes). Il va falloir fabriquer des antennes 5G à minimum à hauteur du nombre d’antennes 4G déjà déployées sur les territoires, si ce n’est en fait beaucoup plus, car par construction, les antennes 5G desserviront des superficies moins grandes que les antennes 4G existantes. Si les modes anciens de télécommunication sont encore en fonctionnement, et que les nouveaux modes ne le sont pas encore – ou qu’ils sont seulement au début de leur développement comme la 5G – et que les systèmes nouveaux sont réellement moins émetteurs que les anciens (dans leur usage), faut-il mettre en place ou finir de mettre en place ces nouveaux modes de télécommunication ? Même à usages constants, la réponse n’est pas écrite d’avance, ni dans un sens, ni dans un autre. Au vu du surcoût écologique de la fabrication d’un appareil (Figure 18), la seule chose à faire ne serait-elle pas simplement de prolonger la durée de vie de l’appareil existant, aussi longtemps que possible ?

Concernant les effets rebonds, il est vrai que la consommation électrique est moins importante entre le téléphone est l’antenne 5G (la consommation serait 3.5 fois plus d’électricité pour 5 fois plus de bande passante, donc plus efficiente) mais puisqu’il doit y a beaucoup plus d’antennes, la consommation totale est environ trois fois plus importante qu’avec la 4G (les chinois en feraient actuellement les frais). Selon l’Arcep, la mise en place de la 5G pourrait « engendrer une augmentation des émissions de GES des opérateurs puisqu’il a été estimé au cours d’une audition que l’amélioration de l’efficacité énergétique ne suffira pas, à long terme, à contrebalancer l’augmentation du trafic » (Arcep, 2019). Et l’Arcep de rajouter que « par souci d’économie, les opérateurs pourraient préférer déployer des accès très haut débit en recourant à des technologies sans fil plutôt qu’en déployant de la fibre, voire à les proposer en complément de l’ADSL. Cela est notamment justifié par l’augmentation des débits permis par la 4G et la 5G. Or ce type de technologie d’accès consomme plus d’énergie que la fibre, surtout lorsque les usages évoluent grâce à la montée en débit permise » (Arcep, 2019).

Avec la 5G se pose également la question de l’usage qui est fait du numérique. Et cet usage est malheureusement loin d’être sobre. A-t-on vraiment besoin de scaler vers le haut le flux vidéo par rapport à la bande passante en regardant Youtube en 2k au lieu de HD, tout en ayant plus de pubs et d’images en haute qualité sur le Web) ? Le full HD ne peut-il pas être suffisant, quitte à avoir une option pour augmenter la qualité? Le problème de la sobriété numérique ne se limite pas a un problème technologique, c’est également un problème d’utilité et de besoin humain.

Figure 22. La 5G et l’anticipation de l’effet rebond. Source : EcoInfo

S’engager vers la sobriété numérique

Dans le domaine de l’agriculture, les technologies numériques sont extrêmement nombreuses et leur impact carbone ne semble pas du tout négligeable. Certaines ont été présentées avec plus de détail (intelligence artificielle, block chain, data centers, 5G), mais c’est sans oublier la robotique et son intelligence embarquée (construction des robots, algorithmes d’apprentissage embarqués…), les capteurs et réseaux de capteurs (construction des capteurs, envoi d’information..), ou encore les applications mobiles (développement mobile…). Malgré l’efficacité énergétique qui a été présentée à plusieurs reprises, les effets rebonds et l’augmentation des usages demandent de s’engager vers une sobriété numérique et une baisse de la consommation numérique si l’on souhaite suivre une trajectoire de réduction des gaz à effet de serre. Sur le numérique agricole et sur l’agriculture de précision, voici ici, de façon très humble, quelques pistes de réflexion :

- Quid de la résolution spatiale et temporelle des données ? A-t-on vraiment besoin d’avoir des données toujours plus fines et précises pour les applications envisagées ? Les gains de résolution justifient-ils vraiment les coûts de stockage et de traitements plus importants de ces données ?

- A-t-on nécessairement besoin de faire du traitement en temps-réel des données ?

- A-t-on constamment besoin d’innovation technologique en agriculture ? Ne peut-on pas chercher en premier lieu à faire du transfert et de la vulgarisation des solutions qui marchent déjà ? Ne devrait-on pas, à chaque fois qu’un projet est imaginé, expliciter clairement comment il sera transféré à la filière ?

- Il faudrait engager des efforts conséquents dans le suivi des émissions carbonées en agriculture grâce aux outils numériques ET suivre dans le même temps les émissions de ce secteur en faisant en sorte que :

- Les entreprises engagées dans l’AgTech tiennent une comptabilité carbone

- Les logiciels de gestion parcellaire et les entreprises AgTech collectant de la donnée agricole facilitent le calcul d’émissions carbonées à partir des données collectées. Ces données sont d’intérêt général, et un effort doit être fait également pour ouvrir ces données

- Des capteurs soient développés pour quantifier et suivre le stockage de carbone dans les sols

- De mutualiser les compétences des entreprises AgTech avec des entreprises et/ou centres de recherche impliquées dans les analyses de cycle de vie. Des bases de données d’inventaires de cycle de vie de produits agricoles, par exemple AgriBalyse, devraient être mise à profit. Une nouvelle version d’AgriBalyse devrait sortir courant 2020 avec des analyses d’impact autour des successions et rotations culturales.

- Il faut mutualiser au maximum la collecte d’informations avec des pratiques et opérations culturales qui doivent de toute façon avoir lieu. Il est par exemple plus pertinent d’un point de vue énergétique d’avoir un capteur embarqué sur une machine réalisant une opération culturale, que de réaliser un passage machine spécifiquement pour la collecte d’informations.

- Il faut privilégier au maximum les réseaux bas-débit en agriculture (pour certaines cultures, il est vrai que la question ne se pose pas vraiment)

- Il faut faire en sorte que les solutions et outils numériques déployées en agriculture :

- Suivent des bonnes pratiques d’éco-conception logicielle (limiter l’usage de ressources, le trafic de données ou encore la mémoire ; revoir l’hébergement des applications et données ; repenser l’intégration d’objets connectés dans les services numériques…), en évitant notamment de créer des « obésiciels » (logiciels obèses). De nombreux travaux et livres blancs de GreenIT ou de l’Alliance Green IT (AGIT) vont dans ce sens. Des labels d’éco-conception numériques pourraient voir le jour.

- Puissent se garder longtemps, être réparable facilement

En guise de conclusion

Difficile de conclure sur un sujet aussi large, et exploré de manière partielle (nous avons déjà discuté du fait que l’agriculture et le numérique ne pouvaient pas simplement se résumer à des gaz à effet de serre). Néanmoins, peut-être pourrais-je conclure sur l’importance des notions de frugalité et de sobriété, à la fois sur l’usage, mais aussi sur l’équipement en outils numériques qui, comme on a pu le voir, est loin d’être négligeable. Pour agir, sur la trajectoire des gaz à effet de serre, il faut prendre en compte à la fois les bénéfices, mais aussi les effets négatifs directs et tous les autres effets indirects (rebonds, nouveaux usages…) de nouvelles solutions ou services imaginés. Il faut être très clair sur le fait qu’il n’y a pas d’évidences sans analyse ni étude. Il n’est actuellement pas possible de conclure quant à l’impact positif des solutions numériques sur l’agriculture si cet impact n’est pas clairement mesuré ! Enfin, il faudrait assurer que l’empreinte carbone d’un projet sur l’environnement soit considérée tout autant que son coût, avant le lancement de ce projet. Mais, finalement, la question ne serait-elle pas : Peut-on se passer du numérique ?

Bibliographie

Articles et rapports

- Ademe (2019). Au quotidien, la face cachée du numérique – Réduire les impacts du numérique au quotidien

- Alliance Green IT (AGIT) [2015]. Baromètre des pratiques Green IT des entreprises en France.

- Alliance Green IT (AGIT) [2017]. Baromètre des pratiques Green IT des entreprises en France.

- Alliance Green IT (AGIT) [2017]. Livre blanc – L’écoconception des services numériques.

- Alliance Green IT (AGIT) [2019]. Pour un numérique plus responsable au quotidien en 3 épisodes

- Arcep (2019). Réseaux du futur. Note n°5 L’empreinte carbone du numérique

- Arcep (2020). Réseaux du futur. Note n°7 L’agriculture connectée.

- Chaire AgroTIC (2017). Blockchain et agriculture – Comprendre, explorer, s’interroger.

- Chaire AgroTIC (2018). Deep Learning et agriculture – Comprendre le potentiel et les défis à relever

- Cleanfox (2015). La pollution numérique – livret blanc

- Efthymiou et al. (2016). Quantifying the effect of macro-economic and social factors on illegal e-waste trade. International journal of Environmental Research on Public Health.

- Garcia-Martin, E., Rodriguez, C., Riley, G., Grahn, H. (2019). Estimation of energy consumption in machine learning. Journal of Parallel and Distributed Computing, 134, 75-88

- GIEC (2019). Réchauffement planétaire de 1.5°C. Résumé à l’attention des décideurs.

- GreenConcept (2020). Livre blanc de l’action – écoconception numérique

- GreenIT (2019). L’empreinte environnementale du numérique mondial

- GreenPeace (2015). Clicking Clean: A Guide to Building the Green Internet

- GreenPeace (2019). Powering the cloud – How How China’s Internet Industry Can Shift to Renewable Energy

- Haut Conseil pour le Climat (2019). Version Grand Public du rapport annuel Neutralité Carbone de juin 2019 – Agir en cohérence avec ses ambitions.

- Iddri, FING, WWF France, Green IT (2018). Livre blanc – Numérique et environnement

- Krause, M., and Tolaymat, T. (2018). Quantification of energy and carbon costs for mining cryptocurrencies. Nature Sustainability, 1, 711-718.

- Masanet, E., Shehabi, A., Lei, N., Smith, S., Koomey, J. (2020). Recalibrating global data center energy-use estimates. Science, 367, 984-986

- O’Dwyer, K., Malone, D. (2014). Bitcoin Mining and its Energy Footprint. ISSC 2014 / CIICT 2014, Limerick.

- Réseau Action Climat et Fondation Nicolas Hulot (2010). Agriculture et gaz à effet de serre: état des lieux et perspectives

- Muller, D. (2020). Chapitre 2 : L’impact environnemental du numérique

- Stoll, C., Klaaßen, L., Gallersdörfer, U. (2019). The Carbon Footprint of Bitcoin. Joule, 7, 1647-1661

- Strubbel, E., Ganesh, A., McCallum, A. (2019). Energy and Policy Considerations for Deep Learning in NLP. In the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL). Florence, Italy

- The Shift Project (2018). Lean ICT – Pour une sobriété numérique

- Trubby, J. (2018). Decarbonizing Bitcoin: Law and policy choices for reducing the energy consumption of Blockchain technologies and digital currencies. Energy Research and Social Science, 44, 399-410.

Webographie

- Cnet :

- Ecoinfo :

- Infographies variées :

- https://www.cnews.fr/monde/2020-02-04/limpact-de-la-pollution-numerique-sur-la-planete-en-infographie-924071

- https://www.archimag.com/demat-cloud/2019/11/20/ecologie-numerique-chiffres-infographie-conseils-dematerialisation-verte

- https://climatecare.org/infographic-the-carbon-footprint-of-the-internet/

- Le monde diplomatique :

- Our World in Data :

- The Conversation :

- Towards Data Science

- Youmatter :

Vidéos :

- Thinkerview : https://www.youtube.com/user/thinkerview

- Guillaume Pitron – L’enfumage de la transition écologique

- Jean Marc Jancovici et Philippe Bihouix – Croissance et effondrement

- Pablo Servigne – Effondrement de la civilisation ?

- Philippe Bihouix – Prophète de l’apocalypse ?

Outils de suivi d’impact des activités numériques :

- L’extension Carbonanalyzer du Shift project basé sur le modèle 1byte : https://theshiftproject.org/carbonalyser-extension-navigateur/

- L’outil Cleanfox pour le suivi de l’impact de ses e-mails : https://www.cleanfox.io/fr/

Soutenez les articles de blog d’Aspexit sur TIPEEE

Un p’tit don pour continuer à proposer du contenu de qualité et à toujours partager et vulgariser les connaissances =) ?

2 commentaires sur « Réfléchir à l’empreinte carbone du numérique dans les secteurs de l’AgTech et de l’Agriculture de Précision »